東日本電信電話株式会社

Salesforceで顧客の課題をリアルタイムに可視化

年間5万4,000時間削減、着地見込みの精度向上を実現

現場主導・本社支援のプロジェクトで定着化を推進。SalesCloudによる営業情報のリアルタイム可視化で顧客課題に対する最適な提案を可能としたほか、業務効率化による年間5万4,000時間の削減、着地見込みの精度向上などを実現。

東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本)は、事業ステージの移行とさらなる企業成長のため、自社のアセットを利活用し、地域・顧客の課題の解決にいっそう力を入れるべきと判断。しかし、同社で長年運用されてきたCRM・SFAは、自社独自のカスタマイズを繰り返したことにより、本来の機能を活用できず、課題解決営業に重要な顧客情報を蓄積するという発想が不足していました。その結果、日々の活動を登録する日報登録ツールとしての利用にとどまっていました。

そこで同社は、Salesforce導入によるCRM・SFAの刷新と、社内の業務・意識改革を断行。結果としてわずか1年余りで積年の課題を克服し、OH人員(オーバーヘッド人員)中心という道半ばの状況で、年間5万4,000時間の時間削減、着地見込みの精度の大幅向上など、多大な成果を挙げました。経営トップを巻き込み、現場主導・本社支援で進めた導入・定着化プロジェクトや、現場と経営におけるSales Cloud・Tableauの効果的な使い分けなど、多くの企業にとって参考となる同社の取り組みを紹介します。

目次

1. 顧客の課題のリアルタイムな可視化を目指し、CRM・SFA刷新を決断

その成果を踏まえて同社は現在、事業を新たなステージへ移行させようとしています。2023年10月、同社は「地域の未来を支えるソーシャルイノベーション企業」となることを目指し、グループ全体の成長・戦略分野の収益拡大や、既存分野のDXを実現する業務運営体制への見直しを行うと発表しました。

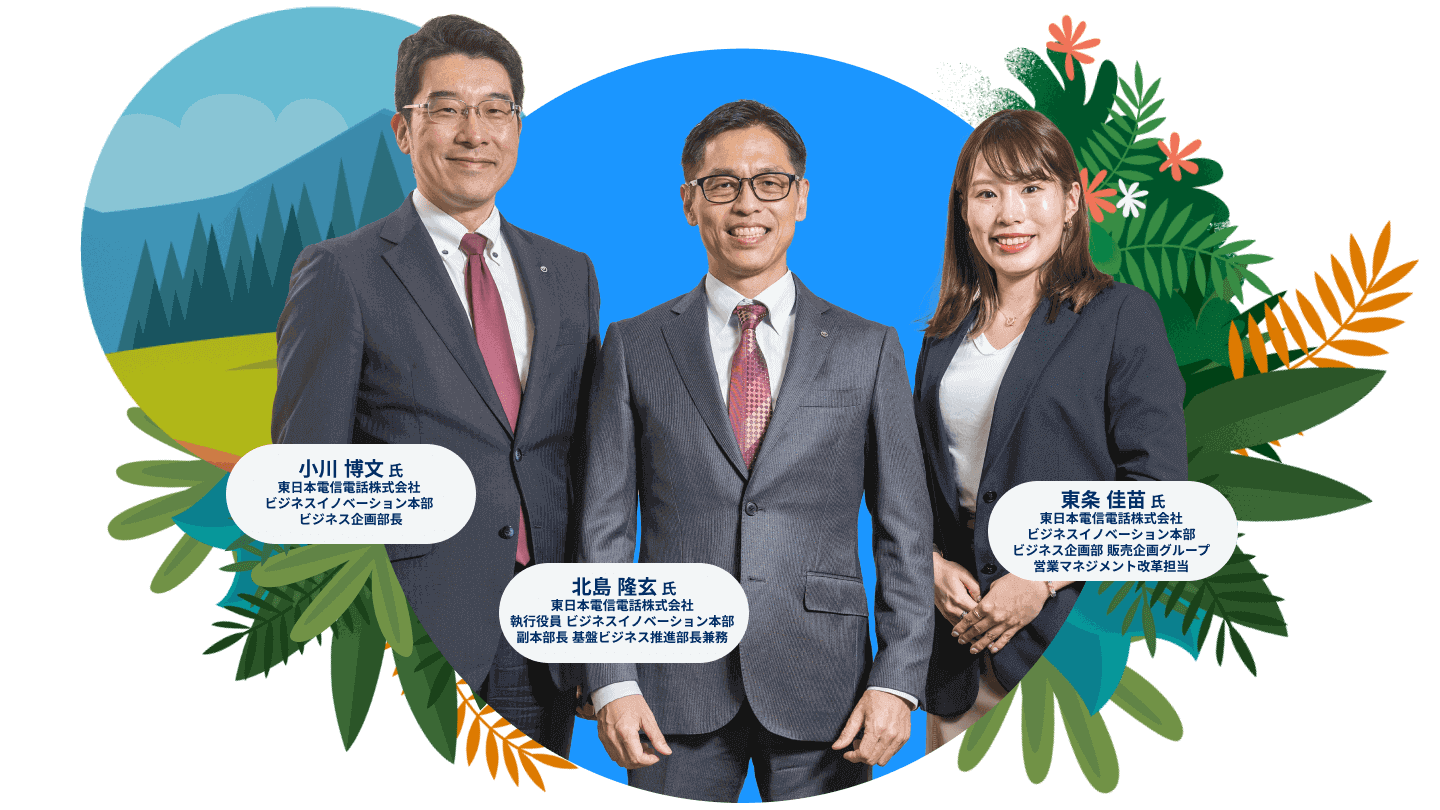

そのなかでは、これまで敷設した光ネットワークや地域とのコネクション、エンジニアリング力を活かしたネットワーク事業の拡大やDX、まちづくり活動を事業の柱として取り組む方針が述べられています。執行役員 ビジネスイノベーション本部 副本部長の北島隆玄氏はこう説明します。「光ネットワークを活用して、地域に価値を提供していく。そのためには、これまで以上に地域やお客様に寄り添った営業活動が必要となります。しかしながら、そうした事業を進めるうえで、我々の営業マネジメントシステムでは十分にその活動を展開しきれないという課題を感じていました。」(北島氏)

もともと同社は、CRM・SFAを長年利用してきましたが、営業担当者毎に蓄積されるデータの量や質にバラつきがあるなど、課題解決営業に重要な顧客情報を蓄積するという営みが徹底されていませんでした。その結果、本来の機能を活用できず、実態としてはいわゆる営業日報ツールとしての運用にとどまっていました。「結果として、顧客の課題解決につながる情報をCRM・SFAに蓄積し、そのデータを元にして課題解決の提案に活かすという文化が不足していた。」と北島氏は振り返ります。

そして、その問題の解決手段として、同社は顧客の課題をリアルタイムに可視化し、DXやデータドリブンに活用できるCRM・SFAの再設計に着手することにしました。「当社にはもともと企業文化として、『NTT東日本は特別・特殊である』という考え方が根づいていました。そのため、CRM・SFAについても、パッケージ製品をベースに、特別・特殊と思い込んでいる業務に合わせて内製でカスタマイズを重ねてきました。その結果、システムとしては使いやすくても、自分たちの業務にとって都合のいい情報しか蓄積されなかったのです。また、変化に対する柔軟性を欠くシステムになっていました」とビジネスイノベーション本部 ビジネス企画部長の小川博文氏は説明します。不確実性の高い世の中の変化に迅速に対応し、かつ顧客や地域の課題に関する情報を集積するためには、これまでとは正反対の考え方、すなわち業務をシステムに合わせて変える“Fit toStandard”でなければならない。同社は議論を重ねてそうした見解に至り、システムの刷新を決断したのです。

2. 現場主導・本社支援の綿密なプロジェクトでSalesforce導入・定着化を推進

「Salesforceは、顧客のいうことならなんでも受け入れるというわけではありません。たとえば私たちの要望に疑問を感じたら、『そのようなニーズは聞いたことがなく、Salesforceの機能にもありませんが、本当に必要ですか?』と端的に指摘してくれる。すると私たちも、これは当社だけの特殊な感覚なのだ、世界標準とは違うのだと気づき、“Fit to Standard”という目的の達成に近づくことができる。そういう企業姿勢にもとづくコンサルティング力が、他社とは異なる優れた点だと感じました」(小川氏)

2022年3月、同社はSalesforceの導入に着手しました。ただ、CRM・SFAを利用する法人営業の社員約8,000名を擁する巨大組織において、新たなシステムの利用を定着させるのは容易ではありません。

そこで北島氏をオーナー、小川氏をリーダーとする推進チームは、綿密な計画を立て、Salesforceの導入を段階的に進めていきました。まず取り組んだのが、経営トップを巻き込み、率先垂範・プロアクティブなマネジメントを徹底することです。

具体的には、機会のあるたびに経営層から社員に対し、「データドリブン経営の実現には皆の協力が必要だ」とSalesforceの利用を訴えてもらい、かつ各部門の部長クラスに率先してSalesforceを使うよう働きかけることによって、今後は全社でSalesforceを利活用するのだ、という社内の雰囲気を醸成しました。また、幹部向けのダッシュボードを用意し、従来のように幹部が部下の報告を受けてからマネジメントするのではなく、自らデータを見て能動的にアクションを起こすよう促していきました。

同時に、推進体制も強化しました。事業エリア全域から部門ごとの営業責任者を集めて200名体制のワーキンググループを組織し、当初は定着活動を本社主導で短期間で実施、徐々に現場主導・本社支援の形で現場の実態に合ったシステムづくりと定着化を推進しました。また、推進業務は兼務ではなく、営業戦略部門を事務局として専担化しました。

ほかにも、Salesforceを使いこなすための営業ガイドブックの作成や、支店長・営業責任者・マネージャーの順に行うマネジメント層重視の研修、会議・意思決定フローをSalesforceに置き換える業務プロセス改革など、さまざまな観点からSalesforceの定着化を進めました。

「定着を特に促したポイントはいくつかあります。まず、プロジェクトの序盤戦で“突き抜ける組織”を作ったこと。最初から全拠点を公平に扱うのではなく、パイロット拠点にリソースを集中投下して成功事例を作ることで、社内の競争意識が醸成されました。また、定量的で明確なKPIを設定して目標をわかりやすく示したことや、本社主導から現場主導へ徐々にシフトチェンジを図ったことも効果を発揮しました。

そして、中でも大きかったのは、外部の力を活用したことです。Salesforceの4名のコンサルタントの方に事務局に常駐していただき、フレームワーク・事例の提供やペースメイキング、専門家としての各施策の権威づけを行っていただけたことは、定着のスピードや質の向上に直結したと感じています」(小川氏)

3. 顧客情報の可視化・分析で理解を深め、課題解決の最適な提案が可能に

営業担当者は、推進チームの作成した営業ガイドブックに従い、直接訪問やオンライン会議などで顧客の課題・ニーズ・予算・導入時期といったいわゆる「BANT-CH」を含んだ重要項目をヒアリングし、Sales Cloudに入力します。一方、同社の運営する会員情報サイト「BizDRIVE」では、顧客に業務課題に関する気づきを与えるようなコンテンツや資料を掲載し、課題の顕在化やニーズの喚起を図っています。そして、顧客が資料をダウンロードした際には、そのデータをAccount Engagementを利用して収集します。

営業担当者は、そうしてSales Cloudに蓄積された顧客に関する情報や企業情報データベースの情報、商流情報などをもとに、顧客や市場に対する理解を深め、最適な解決策を提案することができるようになりました。

「Sales Cloudには、お客様がなにをきっかけにこのソリューションの導入を考えたかという、従来蓄積できなかったお客様の課題や目的がテキストで入力されるようになりました。それらを見ることで、お客様のフェーズを把握してナーチャリングする、的確なマネジメントが可能になりつつあります」(小川氏)

一方、経営側では、経営状態の可視化にTableauを利用しています。現場側と経営側でソリューションを使い分けているのは、Sales Cloudが顧客・案件のリアルタイムな可視化に優れているのに対し、Tableauは収入・利益(各種指標)の定点観測に適しているからだ、と小川氏は説明します。

「経営側にとっては、日々の顧客・案件データをリアルタイムに追いかけることより、現在の収入・利益データが過去の実績と比べてどうなっているかを分析したり、データの履歴を管理したりすることのほうが重要です。そういう用途においてはTableauがより向いていると判断し、経営陣や本部長、支店長などに使ってもらっています」(小川氏)

4. 年間約5万4,000時間分の時間削減、着地見込みの精度の大幅向上など多大な成果

「その結果、オーバーヘッド部門をスリム化して営業組織へ人員を異動させ、自社・顧客・競合の分析や現場の支援など、本来注力すべき業務により多くの時間を割けるようになりました。また、商談をリアルタイムに可視化・把握できるようになり、意思決定や問題解決が迅速化しました」(小川氏)

一方、営業の現場では、商談状況の可視化により、受注予定日が過去の日付になっている商談を約80%も削減することに成功。また、データにもとづく営業のマネジメントが定着したことで、着地見込みの精度が格段に向上しました。

「以前は例年のトレンドをもとに着地見込みを算出していたため、乖離率が10%近くになることもありましたが、Salesforce導入後の2023年度12月には乖離はほぼなくなりました。さらに、翌年度の目標数値に対してどのぐらい金額が足りないかが見えてきたことで、大型商談への“弾込め”など、翌年度に向けたアクションを早めに打てるようになり、パイプラインの充足率が前年同月比で約30%向上しました」(小川氏)加えて、Salesforceに蓄積された顧客の「BANT-CH」などの情報をもとに、各案件をスコアリングして優先順位づけを行うことで、貴重なリソースであるシステムエンジニアをエリアをまたいで戦略的に配置できるようになりました。その結果、システムエンジニア1名あたりの生産性は約35%もアップしたのです。

Salesforceを利用した“Fit to Standard”でシステムと業務を刷新し、地域課題の解決につながるデータ可視化・活用を可能とした同社。すでに成果を挙げ、目指す姿として掲げる「地域の未来を支えるソーシャルイノベーション企業」へ大きく近づいたとはいえ、今後もSalesforceの活用をさらに拡大していく予定です。

「Salesforceにデータを蓄積し、可視化するところまではできました。次のステップは、そのデータをいかに活用するかですが、その観点でSalesforceのAIであるEinsteinを使える領域はたくさんあると考えています。たとえば今、商談の音声データを自動でテキストし、そこから提案資料や商談のメールを生成するという、入出力の自動化・効率化を試しています。それからもう1つ、営業担当者がお客様の課題や要望を具体化させるにあたり、自分で考えるだけでなく、さまざまなデータを使ってAIにも提案させるような“壁打ち”も始めています。

これまでCRM・SFAは、管理側のためのツールでした。しかし、人口減少で働き手がどんどん減っていく中、これからのCRM・SFAは、営業担当者など、現場のためのツールであるべきです。現場の省力化を実現し、お客様と向き合う時間を増やせるツールとして、SalesforceやAIをさらに活用していきたいと考えています」(小川氏)

“これからのCRM・SFAは、現場のためのツールであるべき。省力化を実現し、お客様と向き合う時間を増やせるツールとして、SalesforceやAIをさらに活用していきたいです”

小川 博文 氏

ストーリーをシェア

使用製品

その他のお客様事例

お客様事例

Slack でインフラストラクチャと文化を変革する NTT ドコモ

お客様事例

複数接点をまたいだ施策を実現するために、SalesforceでMA基盤を一元化

プレスリリース

ビッグローブが販売管理システム刷新のためにSalesforce Communications Cloudを導入