仕事と介護の両立——それは、多くの人が人生のある時点で直面する切実な課題です。Salesforceでは、従業員主導のコミュニティ、 イクオリティ(平等)グループの「Salesforce Parents & Families(SPF)」を通じ、介護を「誰もがいつか直面するかもしれない未来のこと」と捉え、継続的な学びの機会を提供しています。

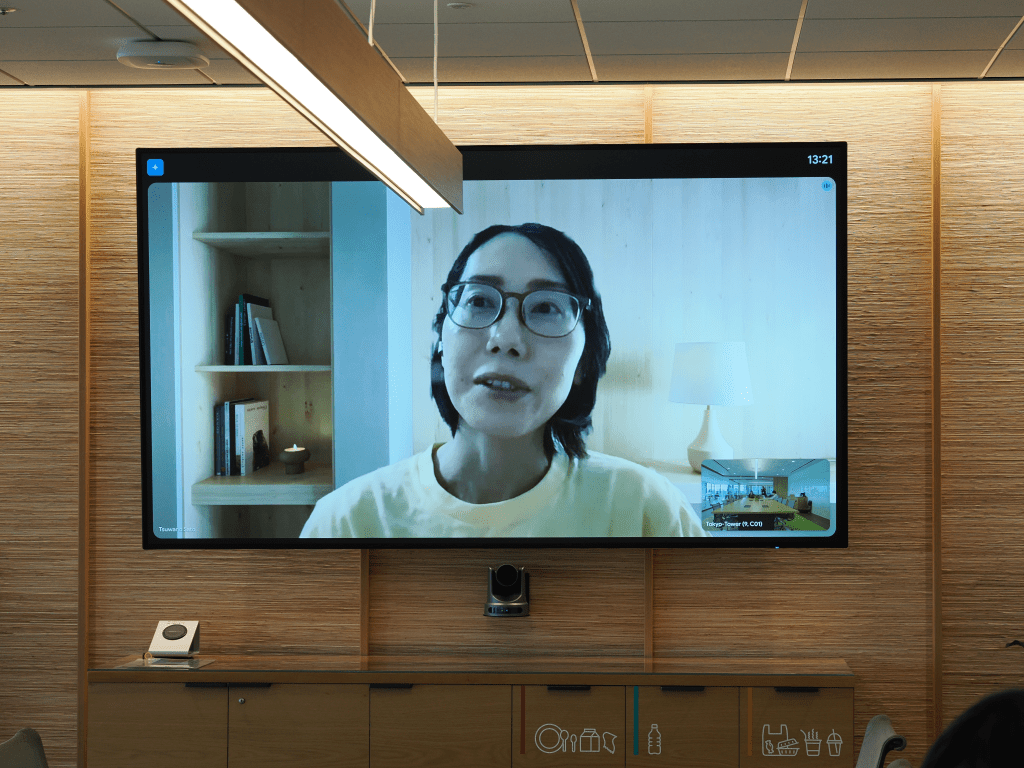

2025年7月、SPFはNPO法人となりのかいご代表の川内潤さんを招き、「誰でもできる“仕事と介護の両立”の心構えとは」と題したワークショップを開催しました。本記事では、当日の様子と参加者の声、そしてこの活動を通じてSalesforceが見据える“AIによる支援の可能性”についてご紹介します。

多くの人にとって「介護」は、ある日突然始まる

厚生労働省の調査によれば、2021年には約10万6千人が介護を理由に離職しています。介護問題は個人の人生設計を大きく左右するものでありながら、当事者になるまでその重みを実感しにくいのが実情です。

NPO法人となりのかいごの川内潤さんは、「現役世代にプッシュ型で情報を届けられるのは企業だけ」と語ります。Salesforceとの協業においては、年間700件以上の介護相談をSalesforceのCRM上で管理・可視化しながら、現役世代に向けた学びの機会を届けてきました。

「介護と働き続ける」を考えるワークショップ

SPFが主催するワークショップは、いわゆる「介護のやり方」を教える場ではありません。むしろ、「親の介護は家族で担うべき」といった無意識の思い込みをほぐしながら、介護される人・する人双方にとって無理のない関わり方を模索する、対話型のプログラムです。

今回のワークショップでは3つの問いが提示され、参加者が自らの価値観や対応方法をグループで話し合いました。問いは、あえて介護に直面した際の具体的なシナリオを想定し、「もし自分の親が…」「もし自分自身が若年性認知症になったら…」という視点で考えるものです。

それぞれの問いには、参加者の等身大の声とともに、川内さんからのフィードバックが添えられました。「介護は撤退戦です。成果を出すためではなく、親の老いを受け入れる心構えが大切」「介護の最適解は、がんばらないこと」——そんな言葉が、多くの参加者の胸に刺さりました。

「早くから考えること」の価値と、社内での共有の意義

社会福祉士であり介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護福祉士として介護の現場に向き合う川内さんが常々感じているのは、「今の社会において、介護に対して“気付きの機会がない”ことが非常に残念」という思いです。

「介護を終えた方を見ていると、もっと早くから介護に対して考え、どんな問題があるのか気付けていれば、できたことはたくさんあったと思います。そしてそれ以上に、『やらなくても良かった』こともあるはずです。そういうことを会社という組織から発信していくのは、大きな価値になると考えました」と話し、SPFとのワークショップの手応えを感じています。

参加者の中には、すでに介護経験がある人も、まだ遠い話として捉えていた人もいました。それでも、共通して聞かれたのは「もっと早く考えるきっかけがあればよかった」「一人で抱え込まずに済んだかもしれない」という声です。

ある参加者は、「『介護を仕事の延長線上で考えてはいけない』という言葉に深く納得しました」と話します。「親にストレスを与えない声かけを心がけたい」「この気づきを社内でも共有したい」——小さな一歩が、今後の大きな変化につながっていくかもしれません。川内さんも、「企業が社員に対してこうした機会を提供することの意義は大きい」と語ります。

「Salesforceらしい支援」とは?AIの活用も視野に

今回のワークショップを企画したSPFの佐藤つわのさんと米山祥典さんは、家族にまつわる課題に対して「Salesforceが持つAIテクノロジーがどう役立てるか」を模索しています。

「介護の初期相談の多くは、地域包括支援センターやかかりつけ医など、適切な一次対応があればスムーズに進められるケースです。SalesforceのAIを使って、そうした最初の振り分けを支援できれば、当事者も専門家も余計なストレスを感じずに済むのではないか」と米山さんは語ります。

また、佐藤さんは「AIが日常生活の一部になっていく中で、子どもや高齢者がAIとどう付き合うかも、私たちが考えるべきテーマです」と指摘します。

Salesforceでは、AIと人が共に働く社会のあり方を模索し続けています。それはビジネス領域に限らず、「家族」「介護」といった極めて個人的で人間的なテーマにおいても同じです。

AIによる介護課題解決やAIとの向き合い方も今後のテーマに

SPFで扱うテーマは「家族」です。最近、佐藤さん、米山さんは、そんな家族の課題に対し「Salesforceが持つ優れたAIテクノロジーがどのように貢献できるのか」を考えることが増えました。

「川内さんへ寄せられる相談を伺うと、『まず地域支援包括センターへ』というものや、『かかりつけのお医者さんに聞いてみる』といったものなど、最初の段階で振り分け可能なものも多数あるそうです。まずAIでそうした振り分けを行い、専門知見を要する相談は専門家が対応するといったことができれば、『介護する当事者の方も専門家の方も、行動しやすくなるのでは』という話を川内さんとしています」と米山さんは話し、Salesforceが何か貢献できないかと考えています。

一方、「子どもや高齢者とAIとの向き合い方」についても、「しっかり考える時期に来ているのでは」と佐藤さんは話します。AIの活用は今後より広がっていくからこそ、あらゆる年齢・立場の人がAIと協調していくために何が必要なのか、「家族という軸で考えていく必要性があるのではないでしょうか」

「社員のほとんどが関わる包括的なテーマだからこそ、この活動を新入社員など幅広い層にアプローチして社員のエンゲージメント向上につなげたい」(佐藤さん)、「企業として扱いづらいテーマにも正面から向き合い、幅広い社員に価値ある情報や支援を届けたいです」(米山さん)。SPFはSalesforce社員だけでなく社会にとって価値ある取り組みを模索し続けていきます。

詳細情報:

- 従業員主導のコミュニティ、イクオリティ(平等)グループの紹介。

- 非営利団体向けSalesforceに関する記事。

本記事、または公式に言及されている未提供のサービスや機能は現在利用できないものであり、予定通りに、または全く提供されない可能性があります。お客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入をご判断くださいますようお願いいたします。