日本のBtoB企業が、多額の予算を投じているものの売上貢献が見えないケースが少なくありません。日本企業の国際競争力が低下する中、その打開策として注目されるのが、部門を越えて連携し、全体で顧客価値を高める「マーケティング・オーケストレーション」です。

この重要性を説いた『儲けの科学 The B2B Marketing』の著書でシンフォニーマーケティング 代表取締役の庭山一郎氏に、「マーケティング・オーケストレーション」の考え方と実践法を聞きました。

顧客との関係性を深める マーケティング施策40選

BtoB/BtoCマーケター必見

カート落ちやリード育成、リピート強化など幅広い用途に使える事例付きMA施策集。

顧客とのエンゲージメントを強化し、ビジネス成長のために実践すべき、データとAIを駆使したマーケティング施策をぜひ自社でご活用ください。

シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役

1962年生まれ。1990年にシンフォニーマーケティング株式会社を設立し、BtoBマーケティングに特化した日本初のアウトソーシング事業を展開。これまでに約600社に対し、マーケティング戦略立案や組織改革、人材育成などを行ってきた。中央大学大学院ビジネススクール客員教授を務める。著書に『儲けの科学 The B2B Marketing』『BtoBマーケティング偏差値UP』など多数。

日本は米国に20年遅れている

──日本のBtoB企業が「売れる仕組み」づくりに苦戦している背景をどのように捉えていますか。

庭山:日本のBtoB企業のマーケティングは、残念ながらアメリカに比べて15〜20年は遅れていると言わざるを得ません。

ここ数年でマーケティング部門を立ち上げ、MA(Marketing Automation)ツールを導入する企業は増えてきましたが、その多くが部門間の連携不足や戦略の不在により、期待した成果を上げられていないのが実情です。

日本のマーケットが伸びている頃の日本企業は、既存のお得意様に既存の製品を売ることで成長してきました。「アンゾフの成長マトリクス」でいう「既存の既存」の領域です。相手は自社のことも製品もよく知っているので、「安くして」とか「早くして」という要望に応える努力は必要で、マーケティングは必要なかったのです。

しかし、近年は日本市場の成熟やグローバル化の進展などの影響で、新規顧客の開拓や既存顧客へのクロスセルなどが求められるようになりました。統合データベースを構築し、ターゲット企業に対して製品を認知してもらい、既存サービスとシナジーを生む提案をする。こうした時代になり、BtoB企業でもマーケティングの重要性が増してきたのです。

ところが、多くの企業では営業とマーケティングが十分に連動できておらず、マーケティングの成果を出すことができていません。

たとえば、MAツールを試してみたものの、数年後にはメール配信しかしていない状況になってしまう。あるいは、SFAとMAのツールを導入しているが、担当部門が違うため連携していない。こうした状況が続くうちに、「うちの会社にマーケティングは必要ない」という誤った結論に至り、部門が縮小されたり、予算が縮小されたりするケースが散見されます。

この現状に強い危機感を覚えています。必要ないわけはないんです。このままでは、BtoBマーケティングの灯が消え、日本企業の没落、ひいては日本経済はBtoBが圧倒的に多いですから、国全体の競争力低下にもつながりかねません。

日本に真のCMOは存在するのか

──庭山さんは著書『儲けの科学 The B2B Marketing』の中で、日本企業には「マーケティング・オーケストレーション」が重要と述べています。改めて、どういう概念なのでしょうか。

「マーケティング・オーケストレーション」という言葉自体は、1980年代にアメリカで注目され始めました。

従来のマーケティングは、個人の感性や能力に頼っており、1人のマーケティングプランナーがすべてを決めることが少なくありませんでした。これに対して、さまざまな専門性を持つ部署や人々が連携・調和し、オーケストラのように協力して顧客価値を高めていくマーケティングのことを「マーケティング・オーケストレーション」と表します。

データとテクノロジーを駆使し、営業、マーケティング、製品開発、カスタマーサクセス、さらには外部の販売代理店といったあらゆる関係者がオーケストラの演奏者のように連携し、目標達成を目指します。このコンセプトは35年以上前に生まれたものですが、今の日本企業に必要な考え方だと思います。

──具体的にどのようなアプローチをするのでしょうか。また、各部門にはどのような役割が求められますか。

そもそもマーケティングとは何かというと、私は「マーケットとの対話」だと考えています。

まずターゲットを明確に定義することが出発点です。「どういう業種の、どういう規模の、どういう部門で、何を担当している人」といった形でできるだけ高解像度に対象を絞り込みます。

そして、そのターゲットに対して、全社で一貫したアプローチをとることが重要です。Webやメール、事例コンテンツの提供といったマーケティングコミュニケーションはもちろんのこと、営業のアプローチ方法、営業資料の内容、さらには製品のカスタマイズに至るまで、あらゆる活動を最適化していきます。

たとえば、ターゲットが50代の事業本部長クラスなら、資料のフォントサイズまで、相手に合わせて各部門が統一する必要があります。50代の人をターゲットにしているのに、マーケティング部門は文字が大きく読みやすい形式の資料を作っているのに、カスタマーサクセス部門は小さなフォントで情報をつめこみすぎた資料を用意している場合がある。それでは好感を得られにくい。

なぜこうしたことが起きるかというと、それぞれの部門が部門最適でバラバラに動いているからです。全体最適で重要なのが、オーケストラの指揮者にあたるCMO(チーフマーケティングオフィサー)です。そして、スコア(譜面)にあたるのが、CMOがつくるマーケティング戦略です。CMOは経営戦略と連動したマーケティング戦略を策定し、各部門を連携する役割を担います。

しかし、残念ながら日本のBtoB企業に真の意味でのCMOはほとんど存在しません。形式的にはCMOという肩書きでも、マーケティング経験のまったくない方を便宜上任命しているケースも少なくありません。これではタクトを振るうことは難しいでしょう。

SFAやCRMは基盤形成に必要不可欠

──SFAやCRMは、マーケティング・オーケストレーションを実践するうえでどのような役割を果たしますか。

SFAやCRMはマーケティング・オーケストレーションの基盤を形成する強力なツールです。顧客情報を一元管理し、マーケティング活動から営業活動、カスタマーサクセスに至るまで、顧客とのあらゆる接点の情報を可視化し、部門間連携を強化できます。

当然ですが、ツールだけを導入してもマーケティング・オーケストレーションは実現しません。ツールを正しく活用するためのノウハウの浸透と、部門横断で連携する仕組みづくりを同時に進めることが大切です。

多くの日本企業がSFAやCRMを導入しているものの、そのポテンシャルを十分に引き出せているとは言えません。営業担当者によるデータ入力が徹底されず、情報が不正確であったり、MAツールで管理されているマーケティングデータとSFA上の営業データが分断されたままだったりします。

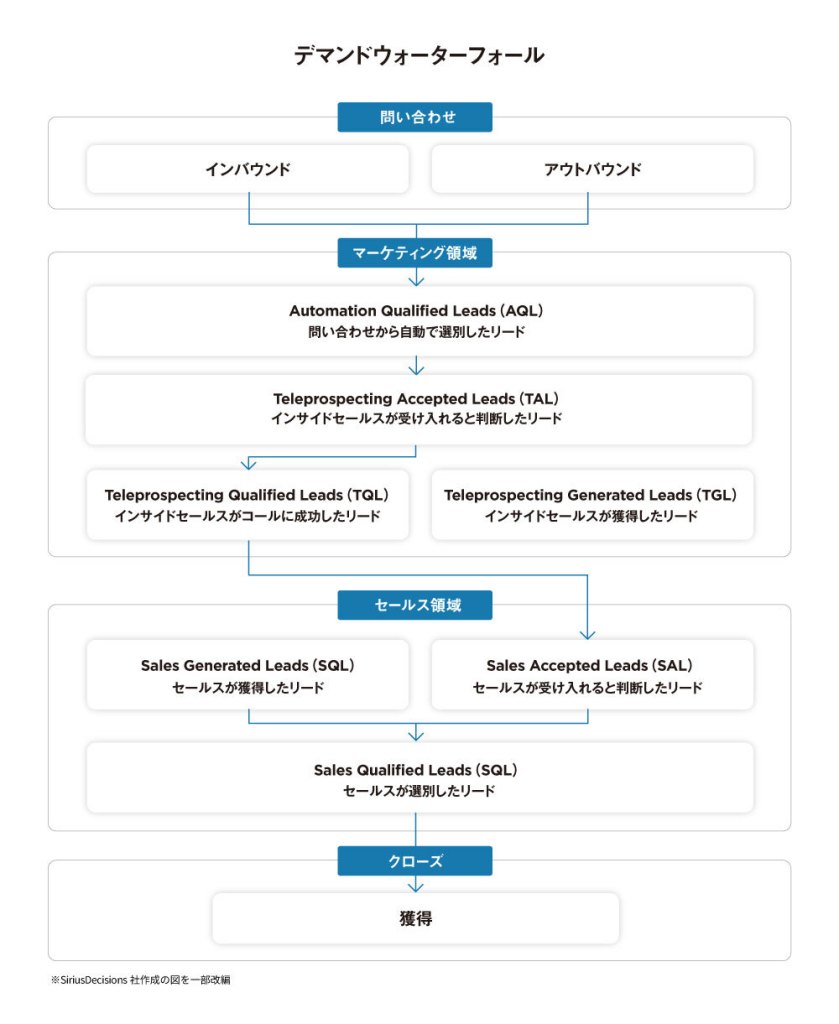

SFAやCRMツールは、マーケティング活動で創出した案件を営業に引き渡し商談化。受注に至るまでのプロセスを追跡・管理する「デマンドウォーターフォールモデル」を実践し、マーケティングROIを正確に測定するための基盤となるべきものです。しかし、そうした本来の活用ができている企業は、少数派と言えるでしょう。

「デマンドウォーターフォールモデル」を導入することで、「去年の売り上げ1280億円のうち、マーケティング活動によって生まれた売り上げは108億円だった」というように数字が明確になります。マーケティングの貢献度が可視化されれば、「マーケティングがなければ108億円の損失が生まれていた」と証明でき、その価値を示すことができます。

──マーケティング・オーケストレーションを実現するために、まず何から取り組めばいいでしょうか。

何よりも大事なのは、経営層の強いコミットメントとリーダーシップです。「我が社はマーケティングオリエンテッドな企業へと生まれ変わる」という明確な意思を社内外に示し、変革を推進する必要があります。

そのためには、経営層がマーケティングの重要性を正しく理解し、学ぶ姿勢が求められます。現状では、日本企業の多くの経営層がマーケティングを宣伝活動やイベント運営といった表面的な活動としか捉えていません。日本企業ではMBA保有者が少なく、基礎的なマーケティング理論を学んでいる役員も限られていることも要因でしょう。

「マーケティングは大事」と言いながらも、その本質的な価値や重要性を理解しておらず、特にBtoB企業にとってより重要な「見込み客を獲得し育成する」という視点が抜け落ちているケースも多いです。これが、マーケティング部門への不十分な権限付与や投資抑制、事業戦略との不整合を引き起こしています。

マーケティング・オーケストレーションには、経営層が自社の提供価値やターゲット顧客を明確に定義し、それを全社的な指針として落とし込む能力が不可欠です。そのうえで、トップダウンで部門間の壁を取り払い、データ統合と連携を断行する。営業やマーケティングがサイロ化された状態では全体の最適化はできません。

「会社の顧客データは会社の資産である」という認識を徹底し、全部門がアクセスし、活用できるような仕組みを構築する必要があります。

──Salesforceのようなプラットフォームを提供する企業は、顧客企業のマーケティング・オーケストレーション実現に向けて、どのような支援ができますか。

システムを売るだけでなく、顧客企業がツールのポテンシャルを最大限に引き出せるよう支援する責任があると考えています。

プロが解説!成果を上げるMA活用ガイド

多くの企業がMAツールを導入しているが、ツール導入がゴールとなり課題解決に至らないことも。本ガイドでは、MAツールの選定から活用までのノウハウをスペシャリストが解説。さらに、Salesforceが提供するMA活用支援プログラムについても説明します。

多くの日本企業では、SFAやCRMを導入しても、正しい活用方法やデータマネジメントの基礎が理解されていないため、その価値を十分に享受できていません。

具体的には、世界標準の「デマンドウォーターフォールモデル」の導入・運用支援や、データクレンジング・名寄せの実践方法、部門間データ連携のためのデータポリシー策定支援など、マーケティング・オーケストレーションの基盤となる知識やプロセスを顧客企業に根付かせる役割を担ってほしいと思います。

顧客がツールを使いこなし、目に見える成果を上げることができれば、ツールに対する信頼は高まり、結果としてツールの定着とLTVの向上につながります。これはツールを提供する企業にとっても、顧客企業にとってもWin-Winの関係と言えるのではないでしょうか。

AI時代に求められる「マーケティング眼」

──AIの進展で、マーケティングの現場も大きく変わりつつあります。こうした時代にマーケターに求められる能力とは何でしょうか。

AIは、マーケターや営業担当者の仕事のあり方を大きく変えていくでしょう。

すでに欧米では、企業が配信するメールの文章作成やランディングページのコーディング、フォーム作成などはAIが担うことが当たり前になっています。そのため、アメリカのマーケターたちの間では「私たちの仕事はAIに取られつつある」「どうやってAI時代に生き残るべきか」という議論が活発に行われているそうです。

こうした中で注目されているのが、マーケティングの原点回帰です。興味深いことに、今アメリカではフィリップ・コトラーやピーター・ドラッカー、デービッド・アーカー、マイケル・ポーターといった古典的なマーケティング理論書が再び売れています。なぜなら、AIがオペレーションを担う時代に、人間のマーケターに求められるのは戦略的思考力だからです。

AI時代に生き残るマーケターに必要なのは、自社が提供する価値とは何かを深く掘り下げて定義し、その価値をもっとも必要としている「ICP(Ideal Customer Profile:理想の顧客像)」を明確に描き出すスキル。そして、その価値をターゲットに効果的に伝えるスキルです。これは、複雑な市場環境や人間心理を理解し、創造的な洞察を生み出す必要があり、現在のAIにはまだ難しい領域と言えるでしょう。

これからの時代、マーケターや営業担当者だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって、「マーケティング眼」を養い、常に学び続け、変化に対応していく姿勢が不可欠です。マーケティングを学ぶことで、ビジネスの見方が変わります。なぜある製品が売れ、別の製品が売れないのか。なぜある企業が成長し、別の企業が衰退するのか。これらの「見えないもの」が見えてくるのです。

私がおすすめしたいのは、セオドア・レビット氏の論文『マーケティング近視眼』です。古典的企業や産業の衰退は自社の事業領域を狭く定義していることが原因であると説いており、現代の日本企業にも参考になると思います。

──最後に、「売れる仕組み」づくりに取り組む日本企業に向けて、メッセージをお願いします。

私は日本のエンタープライズ企業が元気にならなければ、この国の未来はないと危機感を抱いています。今、日本企業は大きな転換点に立っており、正しい選択をすれば復活は十分可能です。

多くの企業では売上の大部分を海外市場に依存するようになっていますが、本格的なマーケティングなしでグローバル競争を勝ち抜くのは至難の業です。これまでは優れた製品のおかげで何とか持ちこたえてきましたが、世界標準のマーケティング手法を取り入れなければ、今後の成長は見込めません。

日本には素晴らしい技術力があります。この強みをグローバル市場で適正に評価してもらうためにも、マーケティングの力が不可欠です。部門の壁を越えた真のマーケティング・オーケストレーションを実践することで、日本企業は世界市場で再び主導的な地位を獲得できるはずです。

執筆:村上佳代、野垣映二(ベリーマン)、撮影:小池大介、編集:木村剛士

顧客との関係性を深める マーケティング施策40選

BtoB/BtoCマーケター必見

カート落ちやリード育成、リピート強化など幅広い用途に使える事例付きMA施策集。

顧客とのエンゲージメントを強化し、ビジネス成長のために実践すべき、データとAIを駆使したマーケティング施策をぜひ自社でご活用ください。