前編・中編までのおさらい

急激に少子高齢化が進む日本において、企業は労働力不足をどのように解決するのか──。

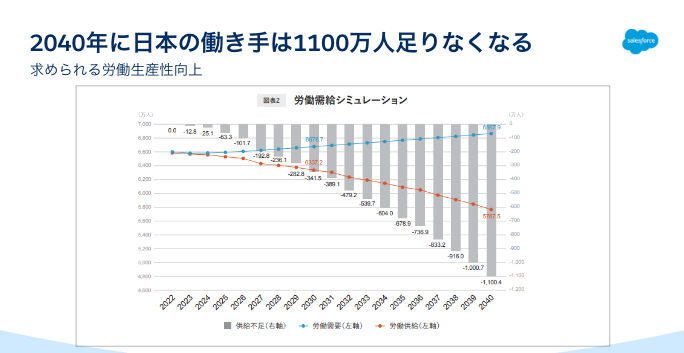

リクルートワークス研究所は、15年後に労働力が1100万人足りなくなるとシミュレーションしており、従業員の生産性向上は喫緊の課題です。ただ、残念ながら昨今の日本の労働生産性は、OECD各国の中でも低いままです。

前編、中編は日本の労働生産性向上を阻む4つの壁を解説し、DX事例を交えながら解決の方向性をお届けしてきました。シリーズ最終回の後編は、DXによって労働生産性を向上させている企業を紹介しながら、DXの推進に成功している企業の共通点を解説します。

DXでビジネス変革!

中小企業の後継者が選ぶクラウドプラットフォームとは?

次世代の経営者にSalesforceが選ばれる理由を、全国各地の後継者のリアルなDX事例とともにご紹介します。

目次

アナログワークを止められない現実

多くの企業が生産性向上のためにDXを進めていますが、DXプロジェクトの初期フェーズでは必ず現行業務の棚卸しがあります。DXのためのITソリューションを導入する前に、棚卸しで業務の重要性を確認したり、負荷の大きなアナログワーク、いわゆるムダな業務を自動化したりする領域を見つけていきます。

さて、リクルートワークス研究所が2023年に発表した「企業のムダ調査」によると、就業者の56.6%、組織長の72.6%、経営者・役員の69.5%が、自身や自組織、自社に「ムダな業務がある」と回答しています。

自覚していながらも、過去の慣習からムダなアナログワークをやめられない現実があるようです。時間のかかる業務があるとわかっていてもそれらをやめられないならば、DXに力に頼るのも手です。

【事例1】紙と印鑑の超アナログワークに苦しんでいたツネイシカムテックス

運輸・造船・エネルギー事業で有名な常石グループで環境事業を展開するツネイシカムテックスは引き合いから契約、受入、保管、処理までのプロセスで紙を使った「ハンコリレー」に時間と労力がかかっていることを認識していました。ハンコリレーのプロセスでは、受入承認プロセスにおける可否判定の回答に1週間以上かかるのが常だったそうです。

DXの乗り出した同社は、その一つとしてQRコードを活用した廃棄物個体管理システムを導入しました。ハンコリレーを排し、受入から処理に至る各工程で、「何が、どこにあり、いつ処理されたのか」といったプロセスの見える化も実現したのです。

「ウチの会社(業界)は特別だから」。これはDXが進まない企業の常套句です。企業、業界における独特のルーティーンや商慣習はどこにでもありますが、業務負荷の軽減を諦めていては労働力不足の日本は衰退する一方です。

ツネイシカムテックスでDXを推進した辻田寛子氏は言います。「廃棄物業界は、アナログなイメージを持たれがちです。そのイメージを払拭し、業界全体を盛り上げるために今回のプロジェクトの成果を同業者に展開していきたいです」。

ステークホルダーが多く労働集約型のアナログ業務も多いため、DXが難しいと言われるこの環境ビジネスにおいて、業界全体のDXを牽引するであろう同社の取り組みに今後も注目したいです。

ツネイシカムテックスのDXの詳細は、こちらをご覧ください。

Salesforceを使って廃棄物の管理プロセスを効率化することに成功

【事例2】トップダウン型から自律分権型へ進化するマスヤグループ

人材系シンクタンクのパーソル総合研究所が23年に発表した「グローバル就業実態・成長意識調査 -はたらくWell-beingの国際比較」によると、調査対象の世界18ヵ国・地域の中で「幸せを感じている」就業者は、日本が最下位でした。控えめな国民性もあるのかもしれませんが、働く喜びが少なければ労働生産性の向上は難しいでしょう。

調査では、職場における「職場の相互尊重」「チームワーク」「自由闊達・開放的」という要素が労働者の働く幸福感を高めるということですが、それらが他国と比較して低いのが日本の実情です。その背景にあるのが日本の多くの企業にある「権威主義・責任回避」の組織文化だとレポートでは報告しています。

いわゆるトップダウン型のマネジメント手法では、現場の従業員の意見やアイデアが反映されにくく、責任感の欠如に繋がって自身の仕事が「他人事」になってしまうという悪循環に陥っているのです。

ウェルビーイング(Well-being)経営とは、従業員の健康や幸福感、仕事へのエンゲージメントを高めるための仕組みを整え、従業員の生産性や創造性を高める手法を指します。近年では大企業中心にウェルビーイング経営が進められています。

金沢工業大学 心理化学研究所のHPでは、ウェルビーイングの「PERMA」モデルについて説明しています。ウェルビーイングは以下の5つの領域で構成されています。

「PERMA」モデルとは

P:Positive emotion,ポジティブ感情

E:Engagement,物事への積極的な関わり

R:Relationship,他者とのよい関係M:Meaning,人生の意味や意義の自覚

A:Accomplishment,達成感

これらのスコアが高ければ高いほどウェルビーイングのスコアも上昇します。先の調査にありましたが、中でも日本ではE(エンゲージメント)が幸福感を高めるための重要な領域でしょう。

ウェルビーイング経営は、労働者自身の仕事を「自分事」に考えるようになること、すなわち仕事へのエンゲージメントを高めることが重要なファクターです。

それには自律分権型に企業風土を変えて行かねばなりません。米菓メーカーのマスヤグループの浜田吉司社長は、長年にわたり無自覚に管理統制型のヒエラルキーに基づいた経営に陥っていたそうです。 そのため、経営層の指示やコミットがないと誰も提案や判断ができない組織になりかねないと指摘し、自律分権型の組織への進化を目指しました。

この変革には、社長の裁量を減らし、メンバーと経営層が現場をきちんと共有することが重要であり、プロダクティビティツール「Slack」の導入がその実現に寄与したようです。

また、Slackを活用することで、事実を的確に把握でき、誰でも必要に応じて会社の状況を確認できるようになり、それぞれが自分で考えて行動できる環境に近づいたとのことです。IT製品を導入することで従業員のエンゲージメントが高まった好例です。

マスヤグループのDXの詳細はこちらをご覧ください。

管理統制型から自律分権型へ。Slack を軸にしたマスヤグループの組織変革

【事例3】欠かせないリーダーの覚悟を示したみどり財産コンサルタンツ

DXは企業内のICT部門など特定の組織だけが担うものではなく、経営者がリードするものです。本シリーズで挙げた各社の事例を見ると、DX推進には経営者の強いコミットメントがありました。

香川県に本社を置く株式会社みどり財産コンサルタンツは、中小零細企業・個人資産家を顧客として税財務のコンサルティングサービスを提供する企業で、この企業も社長のDX推進の覚悟は並々ならぬものでした。

「社員が成長できる環境を整えたい」という社長の考えのもと、単なるツール導入ではなく、データを活用した戦略的な営業活動の実現を目指しました。そして、顧客・商談・活動情報を一元化し、業務効率化を実現しました。これにより、4年間で2770時間の工数削減と、業績は前年比で130%を達成しました。

また、このDXは嬉しい副次効果も生み出したと同社社長の川原大典氏は言います。「SalesforceのようなCRMは、人材の採用や定着率にも影響を及ぼすと考えています。必要な情報を簡単に取り出せる働きやすい環境が、優秀な人材を惹きつける大切な要素となっている」。

みどり財産コンサルタンツの事例はこちらをご覧ください

Salesforceによる情報一元化が4年間で2,770時間の工数削減、業績前年比130%の原動力に

組織のDX成功に欠かせない2つの共通項

労働生産性を高めるDXは、企業にとって優先順位の高い経営アジェンダとなっており、もはやバズワードではありません。計3回のシリーズで複数企業のDX事例を挙げさせていただきましたが、DX推進に成功している企業には、2つの共通項が見えてきました。

共通項1:固定観念に縛られない

警備の世界は労働集約型の業界です。不測の事態が起こる現場でマンパワーに頼らざる負えない各社は「ウチの業界を特別だから」を理由に負荷の大きなマニュアルワークを許容しています。しかし、警備大手のセントラル警備保障はDXで大きな成果を出しました。環境・産業廃棄物業界も同様で、ツネイシカムテックスも固定観念に縛られず、DXで劇的に業務効率化を実現しています。

また、伝統と歴史ある日本の製造企業はプロダクトアウト志向の会社が多いのが実態です。良いものさえ作ればいいという固定観念(ポジティブに言えば矜持)を持つ企業が多い中、金属加工機械製造大手のアマダは、顧客の声を材料に製品作りに役立て、サービス事業の拡充にも成功しています。

「ウチの会社(業界)は特別だから」と言う社員が多い企業は要注意です。セントラル警備保障、ツネイシカムテックス、アマダのように、固定概念に縛られず未来志向でDXに取り組む必要があります。

共通項2:トップのコミットメントがある

「DXは1日にして成らず」です。独立行政法人の情報処理推進機構(IPA)は、DXの究極の形は、「企業文化や組織マインドの根本的な変革」と定義しています。DXは、まさに全社を上げての大仕事ですから、特定のIT部門だけがプロジェクトをリードして何らかのITサービスを導入して即座に成果が出るようなことはありません。

先に挙げたみどり財産コンサルタンツ、研磨関連製品や加工サービスのMipoxの事例では企業トップによるDXへの強いコミットメントがありました。また、米菓メーカーマスヤグループも長野の製造企業カクイチも、企業風土を変えるために社長自らがDXを指揮し我慢強くプロジェクトを見守っています。特定のIT部門に丸投げするような姿勢は見られませんでした。

筆者から最後に

人間は変化を嫌う生き物です。たとえ、変化することで利益を得たり便利になることが分かっていても多くの人間は変化に抗います。生産性を高めるためのDXの各社の取り組みをシリーズでお届けしましたが、変化を嫌うという人間の性質をどうコントロールするのかというのがDXの根本的なテーマだと考えます。

労働力不足という深刻な社会課題を解決しなければ日本の未来はありません。「言うは易く行うは難し」ですが、働くすべての人間が、変化を恐れずにDXを進めてこの社会課題に立ち向かいましょう。

DXでビジネス変革!

中小企業の後継者が選ぶクラウドプラットフォームとは?

次世代の経営者にSalesforceが選ばれる理由を、全国各地の後継者のリアルなDX事例とともにご紹介します。