同社のデータ活用戦略とTableauの役割について、三菱マテリアルの端山敦久・CDO兼DX推進部長と、セールスフォース・ジャパンの福島隆文・Tableau事業統括本部長常務執行役員が語り合いました。

目次

なぜTableauは顧客から愛されているのか?

Tableauのユーザーが作るコミュニティ、DataFamとは何なのか?なぜ多くの人が参加したいと思うのか、その魅力に迫ります!

DX戦略2.0のコンセプトは「みんなが主役」

──「中期経営計画 2030」で重要項目として掲げているデジタル戦略「MMDX(三菱マテリアル・デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション)2.0」を推進する背景と狙いをお聞かせください。

端山:当社では2020年からデジタル戦略「MMDX」を進め、デジタルテクノロジーとデータを活用して「ビジネス付加価値」と「オペレーション競争力」、「経営スピード」の向上に取り組んできました。この基本的な考え方は、その進化版の2.0になっても変わっていません。

三菱マテリアル株式会社 CDO兼DX推進部長

ただ、MMDXでは「デジタルを用いて顧客との距離を縮め、顧客起点で全てのビジネスプロセスを刷新」というメッセージを強く打ち出していたため、製造拠点では「これは営業やマーケティングの話で、自分たちには関係ない」と捉えられてしまったという反省があります。私たちDX推進部門の配慮不足でした。

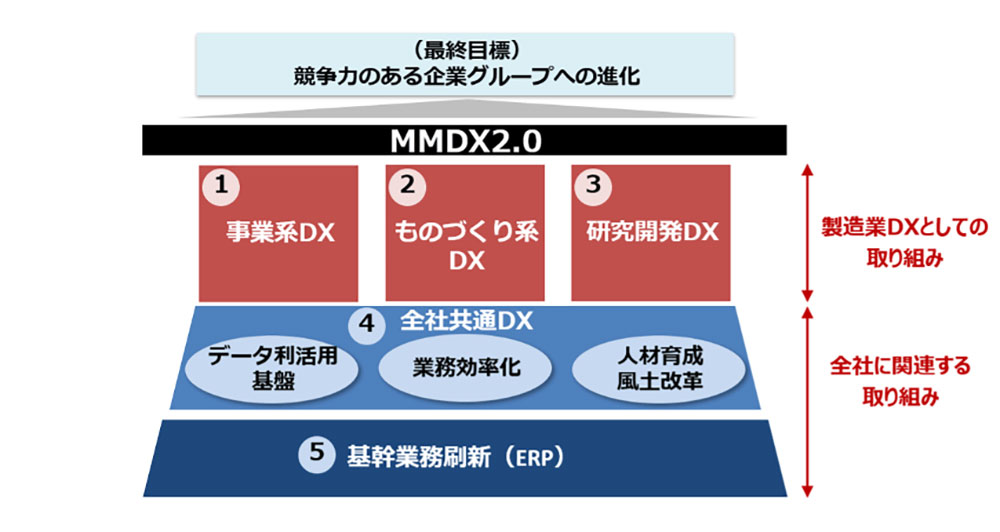

そこでMMDX2.0では、製造業の原点に立ち返って、事業系DX(各事業における競争力向上のための顧客接点強化施策など)、ものづくり系DX(生産プロセスの自動化や環境負荷軽減に寄与するものづくり技術の開発など)、研究開発DX(ノウハウ共有や新素材開発の加速など)の3本柱に再編成しました。

そして大事なのが全社的DXの推進。「みんなが主役」となって取り組むために、現場が日頃から感じている課題をデジタルで自ら解決していける仕組みを作ることを心がけています。

──データの収集、可視化、分析といったデータの利活用はどのような位置づけでしょうか。

端山:MMDX2.0の中核と言っても過言ではありません。

ですから、DX推進体制を構築した当初から、DX推進部内にデータサイエンス室を設置していました。2025年度(2026年3月期)からは、DXの中でData Strategyを重要していくという意志を込めて「DX・DS推進室」と組織の名称を改め、約30名体制でデータ活用を推進しています。

──福島さんはデータを利活用しようとしている多くの企業の状況をご存知だと思いますが、三菱マテリアルの取り組みをどのように感じますか。

福島: データ活用を単なる可視化にとどめるのではなく、事業戦略、経営戦略を支える武器として活用していこうという意志が表れていて、かつ全社的にそれを盛り上げていこうとしていることはとても素晴らしいと思います。考えていても、具体的に動くのはそう簡単なことではありませんから。

株式会社セールスフォース・ジャパン Tableau事業統括本部長常務執行役員

──「みんなが主役」のDXを実現するために、どのような工夫をしているのでしょうか。

端山:さまざまな施策を実行しているのですが、たとえば、現場の人たちがデジタル活用のアイデアを応募できる「DXチャレンジ制度」というプロジェクトがあります。

これは現場の人から「自らの業務をデジタルで効率化させる方法」を提案できる制度です。「失敗を許容する」ことを前提に、採択した提案内容をDX推進部門が費用を負担したり、進めるためのアドバイスを行ったりしています。

これにより現場のハードルを下げ、自律的な挑戦を促しています。製造現場や営業拠点、管理部門など複数部門から多くの応募があり、DXが着実に浸透してきている手応えを感じています。

例えば、加工事業のある現場では、毎日基幹システムからプレス・焼結実績をダウンロードし、Excelへの転記や生産進捗のグラフ作成・共有に多くの時間を費やしていました。

そこで、現場の担当者はDXチャレンジを活用し、Tableauによる業務効率化と正確かつ迅速な情報共有に取り組みました。現場の費用負担なく必要なアドバイスや支援を受けられるため、Tableauを活用した現場のDXアイデアが次々と実現しています。

「Blueprint」をベースに1万人規模がTableauを活用

──財務・会計、人事労務、購買情報に加え、各工場の生産実績や設備稼働、品質データなどを収集して、「Snowflake」に格納。強固なデータ基盤を構築しました。そのデータの可視化、分析ツールとしてTableauで採用いただいています。選定の理由をお聞かせください。

端山:従来は現場の要請に沿って、IT部門がダッシュボードや帳票を整備していましたが、一歩先のデータ利活用のためには、現場が自らダッシュボードを作成・修正できなければなりません。そこで、操作しやすく、現場の人たちが自分でデータを操りやすいツールと評価し、Tableauを選びました。

2021年に導入し、現在のライセンス数は約Tableau Viewerが8600以上、Creatorが400以上、Explorerが1000以上となっています。

以前は「作ってもらったのはいいけれど、直したいときに忙しくてなかなか対応してもらえない」という声をよく聞きましたが、Tableauによって自分の手で対応できるようになり、浸透のスピードは期待通りでした。

福島:非常にスピーディでスケールが大きいですね。約1万人規模で活用を進めるための支援体制はどうなっているのでしょうか。

端山:ツールやテクノロジーを浸透させるためにはいろいろなアプローチをしていますが、Tableauは、Tableauの活用フレームワーク「Tableau Blueprint」をベースに進めました。

導入当初はコロナ禍だったため、オンラインベースで全社研修や伴走支援を実施。困ったときにいつでもビデオチャットで相談できる「駆込寺サポート」という仕組みも作りました。

コロナが終息してからは成功事例の共有会をオンサイトで実施して、現場の苦労話や改善話を共有しながら社内コミュニティ活動を継続し、「データドリブン文化」の醸成に努めています。

特に生産拠点では、そもそも「どう使ったらいいの?」という基本的な質問が結構あるので、BIツールの初心者向け説明会を頻繁に行って、まず関心を持ってもらいます。そして何かやりたいと相談を受けた時は伴走して支援。このような地道な活動をしています。

福島:多くの企業で、IT部門が作成したダッシュボードに対して、事業部門から「ここが違う」「あれが足りない」といった要望が出るたびに、修正を繰り返すアプローチを目にしてきました。

もちろん、データへのアクセシビリティやセキュリティの観点から、IT部門がリードする必要があります。しかし、その先は事業部門が主体となって自由に活用できる環境を作るのが望ましいです。三菱マテリアルさんは、まさにその理想を具現化されていますね。

事業部門にはそれぞれのKPIがあり、それに沿って欲しいデータもダッシュボードも変わってきます。三菱マテリアルさんの事業部門が自走する取り組みは、そうした変化に事業部門が自ら対応できるようにする一助になるので、素晴らしいと思います。

生成AIのような新しいテクノロジーを使ってハードルを下げるアプローチもありますが、安易にそちらに流れてしまうと、本質的なデータリテラシーの習得を避けて通ることになり、結果的に定着しません。

例えば、データの可視化で「95パーセンタイルの信頼区間」といった概念が出てきても、その意味を理解できなければ、適切な判断はできないわけです。データリテラシーの基礎的な部分は、やはり身に付ける必要がある。三菱マテリアルさんは、こうした本質的な課題に正面から取り組み続けていると思います。

Tableauで工場の生産性50倍、作業時間30%削減

──データ活用の具体的な成果は、どのように現れているのでしょうか。

端山:三田工場(兵庫県)では、生産性・歩留まり状況の可視化作業の効率が約50倍になりました。可視化できる項目が7倍に増え、これまで週1回のメール配信だったものを、サイネージで毎日配信(7回)できるようになったので、7×7で約50倍という計算です。また、グループごとの作業時間を可視化することで、最大30%の作業時間削減も達成しています。

福島:成果を定量的に評価できているのが素晴らしいですね。苦労している会社は多く、よく支援を求められます。

端山:ありがとうございます。ただ、業務効率化で生まれた時間が、本当にビジネス価値につながっているのか。そこまで追いかけるのは容易ではありません。本当に難しいですね。

三田工場のような見える化が大きな前進であることは間違いありません。しかし、見える化の先が必要。ビジネス的な価値の創出という観点では、まだまだ道半ばです。

福島:なかなか一筋縄ではいきませんよね。価値や成果の創出という点で、例えば、営業部門のような数字を持っている部門で、意識の高い部門長と協調して定量的な成果を出すということもあると思います。

数字の力は強いので、1つでもユースケースができれば、それが大きな推進力になるでしょう。最初は効率系成果の話が多いものですが、最終的には売上増や契約更新率の向上といった実績を積み重ねる企業も出てきています。

グループ全体への展開に苦心

──データ活用で他に苦心されていることはありますか。

端山:今はSnowflakeにデータを格納して、全社用のデータレイクと、各カンパニーが自由に使えるデータマートを用意しています。環境としてはかなり整ってきました。

しかし、ただデータを集めてくればいいというものではなく、データの持ち方にはまだ課題があります。特に現場のIoTデータはクレンジングも必要ですし、タイムスタンプが足りないといった問題もあります。

そしてデータのオーナーシップ。顧客情報を誰でも見ていいのか、発生した売上データを、カンパニーをまたいで見ていいのか。なるべく多くのデータを活用できるようにしたいと思いつつ、ガバナンスの作成に苦労しているところです。

より広い視点では、グループ会社への展開が課題です。三菱マテリアル単体ではデータ利活用が浸透してきましたが、グループ全体で見るとまだまだ。グループ会社は事業規模や体制がさまざまで、データ整備やセキュリティがしっかりしている企業もあれば、小さくてITやDXを推進する人材がいない企業もある。グループ全体で均質な環境作りを進めていかなければなりません。

福島:グループ展開では、コミュニティ活動が有効だと感じています。例えば大手金融グループの場合、グループの中核である銀行のCoE(Center of Excellence)メンバーが、他のグループ会社と事例共有会を開催し、先行して蓄積したノウハウを横展開しています。

そういった場づくりを私たちはお手伝いできます。Tableauの特長である企業の枠を超えたコミュニティでご支援できることがあると思いますので、気軽にお声がけください。

端山:それはいいですね。おっしゃる通り、活発なコミュニティはTableauの強みの一つだと思っていますから、活用していきたいと思います。

データ活用をAI時代に合わせてアップデートするTableau

──生成AIやAIエージェントの登場を、どのように捉えていますか。

端山:1991年に入社して約35年間、ほぼ一貫してIT畑にいますが、これまでの技術で一番驚いたのはインターネットでしたが、AIはそれに匹敵するテクノロジーだと思います。

生成AIは事業の効率化だけでなく、壁打ちの相手として新たなアイデア創出にも使えるなど、使う側の立場によって全く異なる価値を生み出す可能性があります。

当然、データ活用のあり方も変わりますから、DX・DS推進室のミッションにAIの効果的な利用方法を盛り込もうとしているところです。ただ、AIの領域に強い人材を確保するのも難しく、体制づくりに苦労しているんですけどね。

福島:Tableauとして主に2つの方向でご支援できると思います。

1つは、生成AIとの融合です。Tableauの操作方法を習得していなくても、一定のデータリテラシーさえあれば、質問を投げかけるだけでAIがテキストとグラフで回答を返してくれます。生成AIによって、AIが人間の言葉を理解し、対話できる世界が実現。データ分析の裾野を大きく広げることができると確信しています。

もう1つは、AIエージェントによるより踏み込んだ分析支援です。例えば、ビジネス担当者が「この切り口で分析すれば答えが見えそうだ」と直感的に分かっていても、具体的な計算方法がわからないケースがあります。

そんなとき、AIエージェントに指示すれば、必要な計算式を自動生成し、結果まで導き出してくれる。つまり、分析プロセス自体をDigital Labor(デジタル労働力)が代行してくれるわけです。

──最後に、SalesforceとTableauに対する今後の期待をお聞かせください。

端山:Tableauによるデータの見える化は、確実に進展し、使い込んでいくうちに現場から新たな要望が生まれてきています。AIとの連携やシミュレーション機能など、より高度な分析への期待も高まっており、こうした声に応える機能が実装されれば、当社のDXはさらに前進するでしょう。

ただし、重要なのはコストとのバランスです。どんなに優れた機能でも、導入のハードルが高すぎれば全社展開は困難になる。より多くの従業員が活用できる価格帯を維持しながら、機能を拡充していただければありがたいですね。

また、製造現場の膨大なIoTデータから価値を見出すという大きな挑戦がありますので、そのヒントになる情報も教えていただけると助かります。

福島:ご期待、ありがとうございます。今年に入って日本語に対応した「Tableau Pulse」では、時系列データをビジネスに役立つように分析し、わかりやすく提示する機能があるので、ぜひお試しいただきたいです。今後も引き続き、ビジネス価値につながるデータ利活用をサポートさせてください。

執筆:加藤学宏

撮影:北山宏一

取材・編集:木村剛士

「Tableau(タブロー)」とは?Salesforceと連携ですぐに始められるデータ分析

データの可視化や分析が容易に行える「Tableau(タブロー)」をご紹介します。