顧客と“直接つながる”ことを狙う消費財企業は増えていますが、「長期的な関係性を築けない」「新規顧客の獲得コストが上昇している」といった課題も浮き彫りになっています。顧客の購買行動が複雑化する現代において、LTV(顧客生涯価値)を最大化するカギは、B2Cロイヤルティプログラムです。

しかし、それは単に「100円で1ポイント付与」といった旧来のポイント制度ではありません。

本記事では、消費財メーカーが今ロイヤルティプログラムに取り組むべき理由と、顧客との絆を深めるための先進事例を具体的に解説します。貴社のマーケティング戦略を次のステージに進めるヒントが、ここにあります。

目次

ロイヤルティプログラムの重要性と4つの潮流

〜先行企業の事例を中心に〜

本ガイドでは、ロイヤルティプログラムの重要性と、顧客を惹きつけ、維持するための4つの最新トレンドをご紹介します。

消費財メーカーが直面する顧客との「見えない壁」

かつて、消費者の購買行動はテレビCMなどで商品を知り(Attention)、興味を持ち(Interest)、欲しくなり(Desire)、記憶し(Memory)、購買に至る(Action)という「線形のプロセス」でした。しかし、デジタル社会の到来により、そのモデルは大きく変化しました。

現代の消費者はスマートフォンを片手に、SNSやレビューサイトなど無数の情報源を自由に行き来します。購買プロセスは「反復的・唐突・非線形」になり、情報収集の主導権は完全に消費者に移りました。

この変化に伴い、マーケティング手法も進化しています。

- マスマーケティング: 画一的なメッセージを大量に届ける手法。

- デジタルマーケティング: ターゲットに合わせたメッセージを届ける手法。

- 1to1マーケティング: 顧客一人ひとりとの対話を通じて長期的な関係を築く手法。

「3rd Party Cookie」の廃止といった潮流は、1to1マーケティングへのシフトを加速させています。企業が自ら収集・管理する「1st Party Data」を基盤とした、顧客との直接的なコミュニケーションが今まで以上に不可欠となっているのです。

こうした背景から、特に化粧品や健康食品、酒類といった嗜好性の高い商品を扱う企業を中心に、D2Cモデルで顧客と直接つながる動きが活発化しています。それは、直接つながることで、以下のようなメリットが生まれるからです。

- 顧客データの入手: 効果的なマーケティング活動の資産となる。

- 顧客の意見を収集: 商品・サービスの開発に活かせる。

- コアなファンの獲得: 的確なコミュニケーションで満足度が向上する。

- ビジョンや思想の共有: 企業の想いを直接伝えられる。

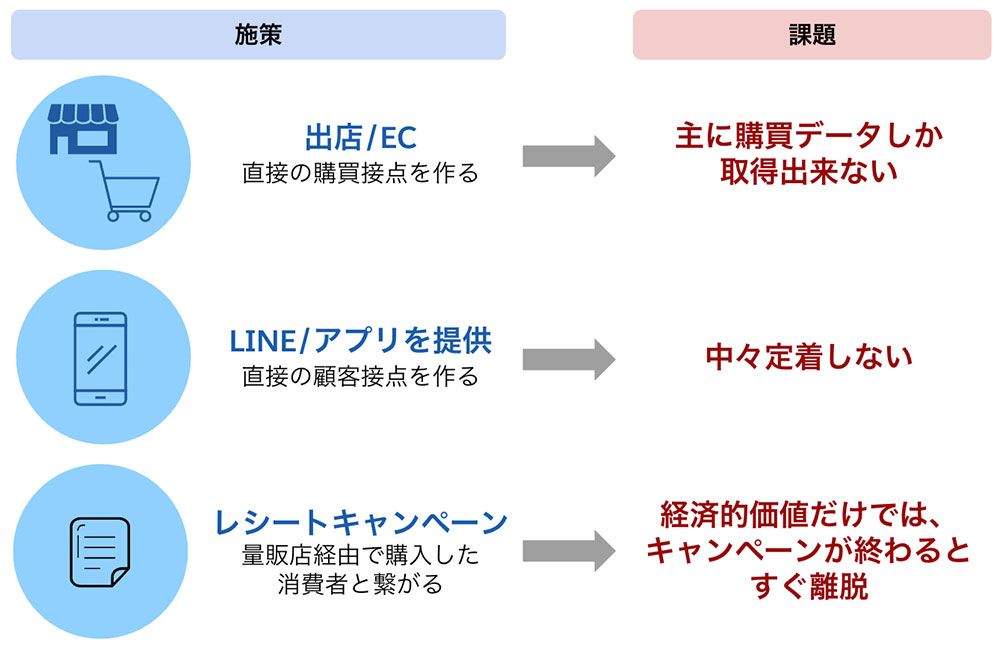

しかし、ただチャネルを作るだけでは、顧客と本当の意味で「つながる」ことはできません。

- ECサイトでの販売: 主に購買データしか取得できない。

- LINE/公式アプリによる接点拡大: インストールされても、起動してもらえず定着しない。

レシートキャンペーン: 金銭的価値(お得感)だけのインセンティブでは、キャンペーンが終わると離脱してしまう。

これらの施策だけでは、顧客との関係は一時的・断片的なものになりがちです。この「見えない壁」を打ち破り、顧客との関係をさらに強固なものにする戦略こそが、次章で解説する「B2Cロイヤルティプログラム」なのです。

B2Cロイヤルティプログラムがもたらす「3つの価値」

前述した課題を解決するうえで、ロイヤルティプログラムは、従来の施策では得られなかった3つの重要な価値をもたらします。

1. 購買以外の興味・関心データを取得可能に

購買という「結果」だけでなく、そこに至るまでの「プロセス」データを収集する仕組みを構築できます。例えば、レビューの投稿や特定コンテンツの閲覧、アンケートへの回答といった行動を評価することで、顧客の興味・関心や悩みを深く理解できます。

2. 接触頻度を維持できる

化粧品や嗜好品など、購買頻度が低い商材でも、プログラムを通じて継続的な接点を持つことが可能です。ログインボーナスや、ブランドに関するクイズへの回答といった非購買活動を促すことで、顧客の生活の中に自然とブランドが存在し続ける状況を作り出します。

3. 情緒的価値により強い繋がりを構築できる

金銭的価値(割引や景品)だけをインセンティブにすると、それは単なる一過性の割引で終わってしまいます。ロイヤルティプログラムの真価は、「このブランドのメンバーでいることが嬉しい」「特別な体験ができた」といった情緒的価値を提供できる点にあります。この感情的な結びつきこそが、価格競争から脱却し、長期的なファンを育む土台となります。

つまり、ロイヤルティプログラムは、顧客との関係を「点」から「線」へ、そして「面」へと発展させ、LTVを最大化するための戦略的なプラットフォームと言えます。

ロイヤルティプログラムとは?種類やメリット・成功事例を解説

ロイヤルティプログラムの種類やメリット・デメリット、導入方法や成功事例まで詳しく解説します。

B2Cロイヤルティプログラムのベストプラクティス

では、具体的にどのようなロイヤルティプログラムを設計すれば、顧客の心を掴むことができるのでしょうか。国内外の先進的な事例から見えてくる、2つのベストプラクティスを紹介します。

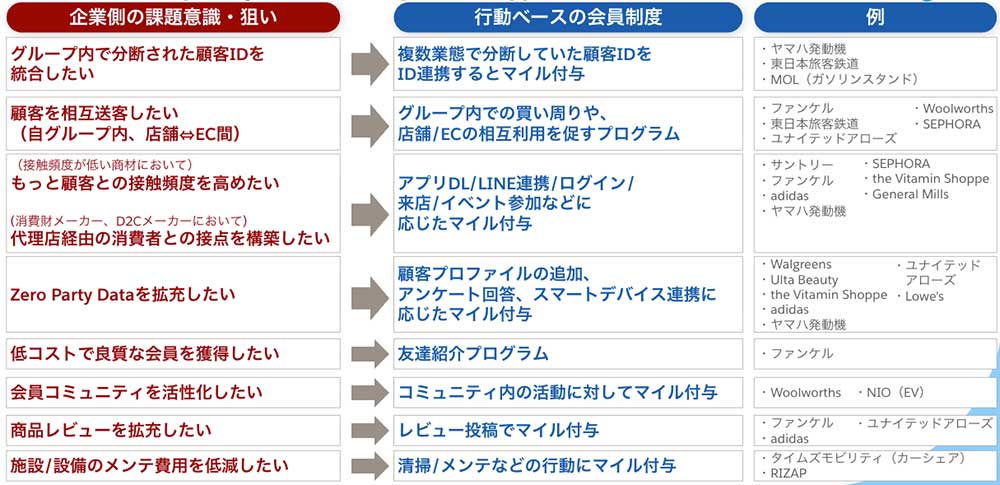

1つ目は、「行動ベースのランク判定/ポイント付与」です。これは、従来の購入金額だけでなく、「アプリへのログイン」や「アンケート回答」、「友達紹介」といった顧客の多様な行動(エンゲージメント)を評価する考え方です。これにより、企業は顧客との接触頻度を高め、購買以外のデータ(Zero Party Data)を拡充できます。

2つ目は、「“自社ならでは”の体験型特典での差別化」です。

ポイント還元や割引といった金銭的価値の提供は、他社との同質化や値下げ競争に陥りがちです。そこで、ファンミーティングへの招待や限定グッズ、プロ選手との交流といった、そのブランドでしか得られない特別な「体験価値」を提供することで、顧客との情緒的な絆を深め、強いブランドロイヤルティを醸成します。

ここからは、これら2つのプラクティスを巧みに組み合わせることで、顧客との強固な関係を築いた事例を紹介します。

Case 1:ファンケル

化粧品・健康食品をD2Cで展開するファンケルは、「お買い物以外でもステージが上がると嬉しい」という顧客の声に応え、行動ベースのプログラムに舵を切りました。

購入金額(1円=1スコア)に加えて、アプリ登録(1000スコア)やLINE連携(1000スコア)、口コミ投稿(100スコア)、さらには容器回収(50スコア)といった多様なアクションをスコア化。

顧客のさまざまな行動を促し、ブランドを生活の中に定着させると同時に、ステージに応じた特別なギフトボックスプレゼントやイベントへの招待で、顧客満足度を高めています。

Case 2:サントリー(ザ・プレミアム・モルツ)

小売店経由の販売が大半という特性を持つサントリーは、ロイヤル顧客と深くつながるため、ユニークなプログラムを設計しました。

従来は年間の購入”本数”でランク判定していました。しかし、同じ24本の購入でも、販促キャンペーンで突発的に24本まとめ買いするお客様と、年間を通じて継続的に購入頂いてお客様では、後者のほうがザ・プレミアム・モルツへの愛着が深いと考えました。

そこで、ランク判定の基準を、年間の購入”本数”ではなく、商品シールを読み込んだ”日数”に設定。これは「日常的に愛飲してくれているか」というエンゲージメントの高さを評価する、行動ベースの考え方です。

さらに特典には、限定グッズに加え「サントリードリームマッチ」への招待や「プレモルファンミーティング」への参加権といった、サントリーならではの体験を用意し、ファンの心を掴んでいます。

出典)https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/members/

Case 3:adidas

adidasは、ブランドの世界観とロイヤルティプログラムを見事に融合させています。商品購入だけでなく、ランニングアプリの利用(5kmごと=10pt)という「カラダを動かす」こと自体をポイント化。まさに行動ベースのプラクティスを体現しています。

そして貯めたポイントは、割引だけでなく、ファンが熱狂するような体験型特典に利用できます。サッカー日本代表の試合観戦ツアーやプロ選手とのトレーニングセッションなど、お金では買えない価値を提供することで、ポイント施策のコモディティ化から脱却し、強いブランドロイヤルティを築いています。

出典:https://shop.adidas.jp/mobileapps/#running

ポイント制度からの脱却とコミュニティ醸成を実現したMECCA

これまで3つの先進事例を紹介してきましたが、もう一つ事例を紹介します。この事例Salesforceのソリューションを活用して効果的なロイヤルティプログラムを推進しています。

オーストラリアとニュージーランドで化粧品小売業を展開するMECCAは、従来のロイヤルティプログラムの常識を覆すアプローチで成功を収めています。

同社のロイヤルティ責任者であるRosie McFarlane氏は、「従来のポイントを通貨として利用したり、割引戦略で購入を促すといった考え方から脱却する必要があります。私にとって、それは真のロイヤルティではなく、利益を侵食するものです」と語ります。

MECCAのプログラム「Beauty Loop」は、この思想を体現したものです。

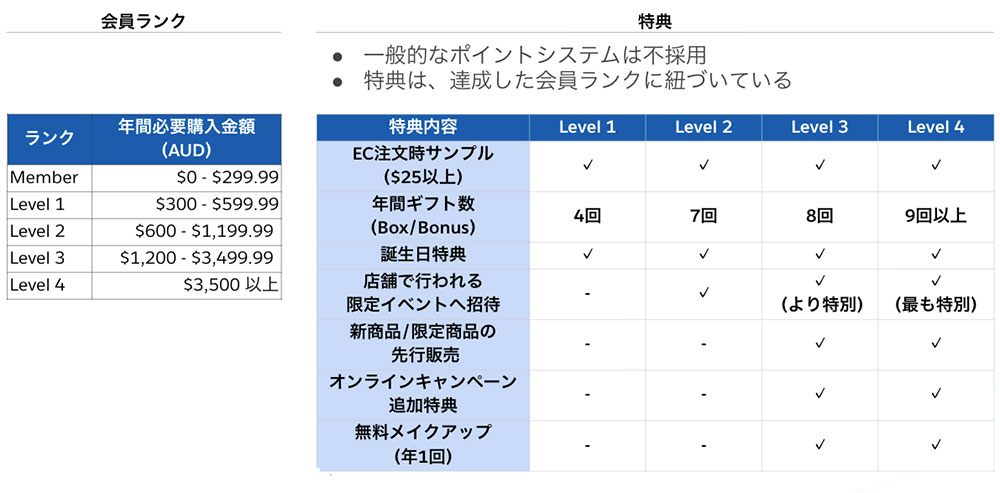

特徴1:意図的に”ポイント制度”を採用しない

Beauty Loopには、一般的なポイントシステムが存在しません。特典は年間の購入金額に応じて設定される4段階の会員ランクに紐づいており、割引ではなく、特別な体験や限定性(Exclusivity)に重きを置いています。これにより、プログラムを単なる割引制度ではなく、プレミアムな会員制クラブとして位置付けているのです。

特徴2:ギフトボックスがもたらす”驚き”と”新たな出会い”

プログラムの象徴的な特典が、年に4回提供する「Beauty Loop Box」です。人気製品のサンプルなどが詰まったこのBoxは、顧客に”驚き”と”新たな製品との出会い”を提供します。

MECCAはこのBoxの提供を大規模なプロモーションとして展開し、受け取りには店舗訪問かECでの追加購入を条件とすることで、会員の再来店や購買を促進。プログラムの投資対効果を最大化する巧みな設計となっています。

特徴3:熱狂的なコミュニティの創出と絶大な成果

このユニークなプログラムは、熱狂的なファンコミュニティを生み出しました。会員は自発的にSNSでBoxの開封動画を共有し、それが費用対効果の高いオーガニックマーケティングとして機能しています。 その結果は数字にも明確に表れています。

- Beauty Loop関連のメールは、通常メールよりCTRが389%増、CVRは836%増。

- TikTokの関連投稿は、他の投稿と比較してインプレッション数が約6.7倍。

- Beauty Loop Boxのキャンペーンだけで、年間160万回の店舗・Webサイトへの訪問を創出。

MECCAの事例は、ポイント還元に頼らずとも、顧客の心を掴み、驚異的なエンゲージメントを生み出せることを証明しています。

MECCAのロイヤルティプログラムを支えているのがSalesforceの「Loyalty Management」です。店舗やECでの購入金額に基づいて会員ランクを算出し、ランク別の特典も付与しています。

また、他のSalesforce製品と容易に連携できる特性を活かし、美容部員が店頭接客時に参照する顧客カルテにロイヤルティ情報を埋め込んだり、会員ランクに応じた配信シナリオをデジタルマーケティングに実装したりしています。

顧客体験の改革どう取り組む?実践を大公開

〜MA活用とロイヤルティ設計を事例から学ぶ〜

MAの活用を通じて顧客コミュニケーションを高度化することも重要ですが、顧客のロイヤルティを上げるためには、顧客体験、接点、コミュニケーション全体を見直す必要性が高まっています。

まとめ:顧客との絆を育む、次世代のロイヤルティ戦略へ

本記事では、消費財メーカーが直面する課題を乗り越え、顧客と長期的な関係を築くための鍵として、進化したB2Cロイヤルティプログラムの重要性と、その具体的なベストプラクティスを解説してきました。

ポイント

- 市場の変化: 消費者行動が非線形化し、1st Party Dataを基盤とした顧客との直接的な関係構築が企業の成長に不可欠となっている。

- プログラムの進化: 目指すべきは、値引き中心の「ポイントプログラム」ではなく、顧客の行動(エンゲージメント)を評価し、特別な体験を提供する「ロイヤルティプログラム」である。

- 成功の鍵: 「行動ベースの評価」と「体験型特典」を組み合わせ、自社ブランドならではの価値を提供することで、顧客の心を掴み、LTVを最大化することができる。

ロイヤルティプログラムは、もはや単なる販促ツールではありません。顧客という最も重要な資産を育み、ブランドの持続的な成長を牽引する「マーケティング戦略の核」なのです。

まずは、改めて自社の顧客と向き合い、「私たちは顧客にどのような価値を提供できるか?」「どのような関係を築きたいのか?」という原点から、ロイヤルティプログラムの刷新、あるいは新設を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事が、貴社のロイヤルティ戦略を次のステージへと進める一助となれば幸いです。

【Solution紹介】Loyalty Managementで有意義な体験を提供し、生涯続くロイヤルティを獲得

ロイヤルティの戦略とプログラムを再構築することにより、パーソナライズされた、一貫性のある体験を提供し、顧客生涯価値を高めることができます。