「また失注してしまった…」

「あれだけ手応えがあったのに、なぜ…」

大切な案件を失い、肩を落としていませんか?その悔しい経験は、正しく向き合えば、あなたとチームを次の勝利に導く「貴重なデータ」に変わります。

しかし、多くの営業担当者が「なぜ失注したのか」を感覚的に反省するだけで、具体的な次の一手に繋げられていないのが現状です。

この記事では、失注を分析し、次の受注という「成果」に変えるための具体的なステップを、原因分析から実践的なフレームワーク、次に繋げるアクションプランまで、体系的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは失注に対する漠然とした不安から解放され、自信を持って次の商談に臨めるようになっているでしょう。

営業力強化塾

“安易な値引き”と“無駄な失注”をなくす3つの質問

本資料では、安易な値引きや失注を減らすために、お客様が営業や提案をどうやって選んでいるのか、その心理や構造を解き明かすとともに、価格だけに左右されない営業力を身につけるための質問方法や、効果的な営業メンバーへの育成・マネジメント方法を紹介します。

目次

失注とは

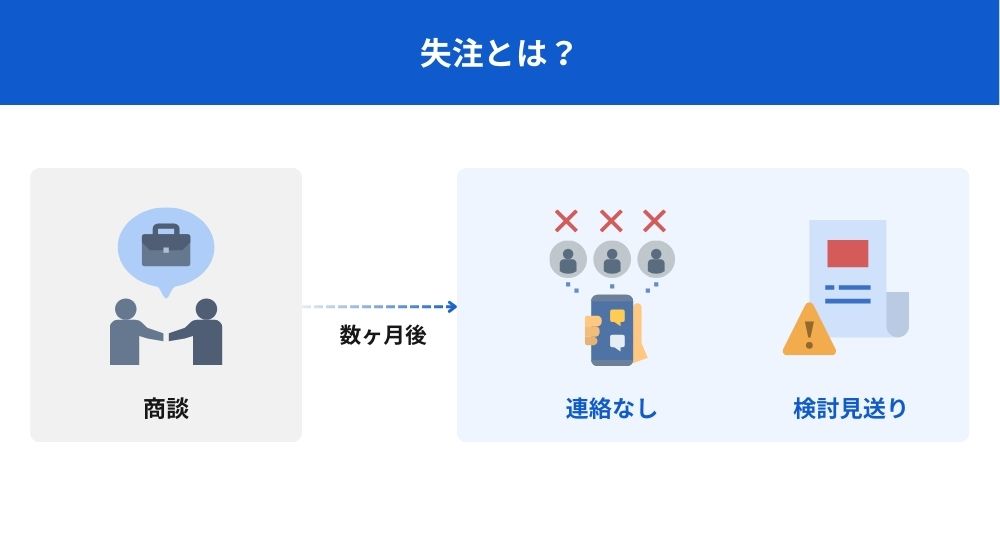

失注とは、ビジネスにおいて受注が取れなかったもののことです。

営業活動においては、商談を進めたものの成約に至らなかったケースを指します。そもそも商談に至っていない場合は失注とは言いません。営業現場では失注よりも成約に目が向きがちですが、失注を分析することで成約率を改善するヒントを得られます。

ただし、失注の定義が人によって違うこともあるため、会社内で定義を明確にすることが大切です。

たとえば明確なお断りがなかったとしても、「商談後2ヶ月間連絡が来なかったら失注」のように定義しましょう。

失注の定義を統一できれば、失注要因の分析や分析内容からの改善を行いやすくなります。

失注の背後にある9つの要因

失注の背後にある原因は、以下の9つです。

- 顧客の要望を十分に聴けていない

- 顧客のニーズにマッチした提案ができていない

- 顧客の疑問や不安に答えられていない

- 顧客との信頼関係が築けていない

- 競合他社の営業力が優れている

- 自社商品の魅力を伝えられていない

- 予算の合わない顧客にアプローチしている

- 顧客にとっての適切な購買タイミングではない

- 意思決定者にアプローチできていない

各原因を詳しく解説するので、自社で失注したケースに当てはまるものがないか要因を考えてみましょう。

顧客の要望を十分に聴けていない

顧客の要望を聴けていないと、提案内容がズレてしまい失注につながります。

顧客の要望を聴くには、顧客が何を求めているのか、どのような課題を抱えているのかといった、ヒアリングすることが欠かせません。契約することだけを考えると、相手を知ろうとせずに、自社の提案ばかりをしてしまいます。

顧客の要望を聴き出せなければ、適切な提案はできないので、失注につながります。

顧客のニーズにマッチした提案ができていない

要望を聴き出せても、自社の都合に合わせて解釈してしまうと、顧客のニーズにマッチした提案ができず失注につながります。

制約したいという焦りから、顧客ニーズを把握しきれていない状態で提案してしまうケースは少なくありません。また、そもそも自社製品とマッチしていない相手に営業をかけているケースもあり、顧客ニーズと提供価値がマッチせず失注することもあります。

顧客ごとに異なる課題や目標があるため、ニーズにマッチさせるには相手の課題を事前に把握し、提案内容を考える必要があります。

【関連コンテンツ】

> 顧客分析とは?7つの手法と進める手順、活用できるツールについて解説

顧客の疑問や不安に答えられていない

顧客の疑問や不安に答えられていないと、顧客は制約したいとは思わないので失注します。

顧客のニーズをマッチした提案ができても、提案内容に疑問や不安を抱える顧客は少なくありません。顧客の疑問や不安に迅速かつ的確に答えられないと、顧客は安心感を得られず、他社へと流れる可能性があります。

また、顧客のなかには疑問や不安を具体的に言葉にできない人や、そもそも口にしない人も少なくありません。「質問が来ないから問題ないだろう」と考えていると、失注につながる可能性があります。

顧客との信頼関係が築けていない

商談を進めるなかで、信頼関係をうまく築けずに失注につながるケースもあります。

顧客との信頼関係が構築できていないと、急に連絡が途絶えたり、知らぬ間に競合他社と契約したりする可能性があります。契約を焦るあまり、関係構築できていない状態で商談を進めてしまうと、競合他社からよりよい提案をされたときに心変わりをしてしまうのです。

信頼関係が構築されるまでの時間は、顧客や営業担当者の対応によって異なるため、目に見えるものでもありません。顧客との関係は一朝一夕で築けるものではないので、継続的なコミュニケーションと誠実な対応が求められます。

競合他社の営業力が優れている

競合他社の営業力が自社を上回っている場合は、顧客への提案で負けてしまい、失注につながる可能性があります。

ヒアリング力や提案力、営業担当者の安心感などが、競合他社の営業と比較されることは少なくありません。競合他社とのコンペで負けた場合には、自社の改善点や競合他社の決め手などを素直に聞いてみましょう。顧客との信頼関係が構築できていれば、教えてもらえる可能性があります。

自社商品の魅力を伝えられていない

自社製品やサービスの魅力を十分に伝えられておらず、顧客に導入後のベネフィットをイメージしてもらえないと、失注の原因になります。

ベネフィットとは、特定のことから得られる利益のことです。表面的な商品やサービスの長所を伝えるメリットと異なり、ベネフィットでは顧客が得られる恩恵を具体的に伝えることが重視されます。

自社製品やサービスの魅力を伝えるには、見た目や機能といったカタログでもわかるようなメリットを伝えるだけでは不十分です。失注を防ぐには製品やサービスを導入することで得られるベネフィットを伝えて、顧客に価値を理解してもらうのが大切です。

予算の合わない顧客にアプローチしている

営業活動において、顧客の予算を考慮したうえでアプローチしなければ、互いに時間の無駄になってしまいます。

初回商談で顧客の予算を確認せずに話を進めると、自社商品の価格を提示した際に導入できないと断られるケースも少なくありません。

予算が見合わないとわかっていれば、見込み顧客から一度除外して、より確度の高い顧客に集中することで失注を減らせます。

顧客にとって適切な購買タイミングではない

顧客の購買タイミングを見誤ってクロージングをかけてしまうと、顧客が商品やサービスを検討する前に失注につながる可能性があります。そのため、顧客のビジネスサイクルや予算計画を理解し、最適なタイミングでアプローチしましょう。

たとえば、年度末や新年度の開始時期は、多くの企業が予算を見直すタイミングです。来期の予算をまとめたタイミングで商談ができれば、新たな提案にも耳を傾けてもらいやすく、顧客側の予算案に組み込んでもらえる可能性があります。

また、顧客の課題が顕在化するタイミングを見極め、解決策を提供することも重要です。

意思決定者にアプローチできていない

現場担当者の感触はよくても、最終的に導入する・しないを決定する意思決定者(決裁者)にアプローチできずに失注するケースがあります。

現場担当者と意思決定者では、認識している会社の課題がズレていることも少なくありません。また、価格がネックとなり意思決定者の稟議が通らないこともあります。

意思決定者は会社によって異なるため、商談の初期段階で誰が決定権をもっているか探り、早めにアプローチしておきましょう。

失注した後の分析方法

失注した後の分析方法は、以下の5つです。

- 営業担当者の行動を細分化する

- 営業プロセスにおける問題点を洗い出す

- 業界や業種別に失注の割合を分析する

- 競合他社を分析する

- 見込み顧客に直接聞く

営業の受注率を上げるには、失注要因の分析が欠かせません。分析方法を詳しく解説するので、参考にしてみてください。

営業担当者の行動を細分化する

営業担当者の行動や営業内容を細分化することで、失注までの経緯を可視化でき、具体的な失注要因を把握しやすくなります。

行動や営業内容を細分化する際は、初アプローチから今までに追客した期間や連絡する時間帯、商談の進め方など詳細に確認しましょう。チーム内で統一している営業フローやチェックリストなどがあれば、決められたルール通りに進められているか確認することも重要です。

失注のたびに営業担当者の行動を細分化することを徹底すれば、同じような失敗を繰り返していないかの確認もでき、今後の指導にも役立ちます。

営業プロセスにおける問題点を洗い出す

チームで統一している営業プロセスを分析し「アポイント→ヒアリング→提案→クロージング」のどのフェーズで問題が発生しているか洗い出しましょう。

たとえば、ヒアリング時点での失注率が高い場合は、ヒアリングの項目や進め方、タイミングに問題があるのかもしれません。営業担当者ごとの行動の細分化と組み合わせることで、担当者ごとでどのプロセスに課題があるのかを明確にできます。

各営業担当者のウィークポイントを把握できれば、個々の営業力を効率よく改善することも可能です。

【関連コンテンツ】

> 営業プロセスとは?フレームワークやフロー図、可視化方法を解説

業界や業種別に失注の割合を分析する

顧客の業界や業種別に失注率を分析することで、自社が注力すべき分野の把握に役立ちます。

たとえば、失注率の低い業界や業種へのアプローチを増やせば、受注率アップが見込めます。

また、失注率の高い業界や業種を把握できれば、改善点を研究したうえで、受注率を上げるアクションを取ることが可能です。

競合他社を分析する

競合他社を分析して、自社の失注原因の仮説を立てるのもひとつの手です。

競合他社を分析することで、以下のようなことが明確になります。

- 商品やサービスの内容

- 価格設定

- 独自の提供価値

自社の商品やサービスと比較して、他社が優れているポイントを洗い出し、顧客が何を評価して受注したのか仮説を立てましょう。

見込み顧客に直接聞く

自社のみで失注分析をすると主観になりやすく、正確な失注要因を把握できないことがあります。客観的に失注要因を把握するには、見込み顧客に直接ヒアリングしてみましょう。

具体的には、以下のような質問をしてみます。

- 他社の提案と比較して、弊社の提案が及ばなかった点について教えていただけますか?

- ご決断に至るまでの過程で、どの点がご懸念だったのでしょうか?

- 競合他社が提供しているサービスや機能で、とくに評価されたポイントはどこでしょうか?

直接的な失注要因を質問しても顧客が返答に困る場合もあるので、上記のように答えやすい質問を心がけましょう。

【実践編】失注原因を特定する3ステップ

失注分析は、単なる反省会で終わらせず、次の受注に繋げるための科学的なプロセスです。以下の3ステップで進めていきましょう。

ステップ1.失注情報をSFA・CRMに集約し、事実を整理する

まず、失注した商談に関する客観的な情報を1か所に集約します。

営業担当者の記憶だけに頼らず、商談の履歴や顧客とのやり取りが記録されたSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)のデータを参照することが不可欠です。

その上で、「5W1H」のフレームワークを使い、事実関係を冷静に整理しましょう。これにより、思い込みや感覚的な判断を排除できます。

| When(いつ) | いつ失注の連絡を受けたか |

| Where(どこで) | どの商談(製品・サービス)で失注したか |

| Who(誰が) | 誰が担当し、顧客の誰が最終決定したか |

| What(何を) | 何を提案し、競合は何を提案していたか |

| Why(なぜ) | なぜ失注したと【現時点では】考えているか |

| How(どのように) | どのような経緯で失注に至ったか |

ステップ2.フレームワークを用いて、失注の真因を深掘りする

事実を整理したら、次に具体的なフレームワークを用いて原因を多角的に深掘りします。これにより、失注の根本的な原因(真因)に辿り着きやすくなります。

手法1:BANT条件で営業プロセスを振り返る

特に法人営業の基本となるのが「BANT条件」です。商談の初期段階で、これらの情報を正確にヒアリングし、条件を満たしているかを確認できていたか振り返ってみましょう。

| Budget(予算) | 顧客の予算は確保されていましたか? 予算感と提案価格に乖離はありませんでしたか? |

| Authority(決裁権) | 商談相手に決裁権はありましたか? 決裁者や関係者に直接アプローチできていましたか? |

| Needs(必要性) | 顧客が解決したい課題と、自社の提案は明確に一致していましたか? 顧客自身が課題の重要性を認識していましたか? |

| Timeframe(導入時期) | 顧客が想定する導入時期はいつでしたか? その緊急度は高かったですか? |

これらの項目が曖昧なまま商談を進めていた場合、それが失注の大きな原因である可能性が高いです。

手法2:「失注ヒアリング」で顧客の本音を探る

社内での分析で仮説を立てたら、可能であれば顧客に直接ヒアリングを行ない、「答え合わせ」をしましょう。これを「失注ヒアリング」と呼びます。

失注直後にお時間をいただき、「今後のサービス改善の参考にさせていただきたく、率直なご意見をお聞かせいただけないでしょうか」と真摯にお願いするのがポイントです。

ヒアリングでは、以下のような質問を通じて、自社の分析だけではわからなかった顧客の本音や、競合の評価などを引き出します。

- 「もし差し支えなければ、今回ご決断に至った〇〇(競合サービス名)の決め手は何でしたでしょうか?」

- 「弊社の提案で、最も評価いただいた点と、逆にご期待に沿えなかった点がございましたら、お聞かせいただけますでしょうか?」

- 「価格面以外で、弊社が至らなかった点がございましたら、ぜひ教えていただきたいです。」

ステップ3.分析結果をもとに、具体的な改善アクションを定義する

分析によって失注の真因が特定できたら、それを次に繋げるための具体的なアクションプランを定義します。

| 個人でできること | ヒアリングスキル、提案書の構成など |

| チーム・組織で改善すること | ナレッジ共有の仕組み、価格戦略など |

| 製品・サービスで改善すること | 機能開発、サポート体制など |

このように課題のレイヤーを切り分け、誰が・いつまでに・何をするのかを明確にしましょう。次の章では、ここで定義した課題に対する具体的なアクションプランをさらに詳しく解説します。

失注を今後に活かす方法

失注を今後に活かす方法は、以下の3つです。

- 分析した失注要因をチーム・社内に共有する

- 失注後も定期的に役立つ情報を提供する

- 失注データを蓄積して今後の対策を練る

失注要因を洗い出すことは、あくまでも営業活動の一部と考えましょう。失注したことをいかに今後に活かすかが重要です。それぞれ詳しく解説します。

分析した失注要因をチーム・社内に共有する

各営業担当者が分析した失注要因を組織全体の課題として改善するためにも、チームや社内への共有を徹底しましょう。

組織全体で失注要因を把握することで、営業全員が当事者意識をもって自身の営業に落とし込めます。各営業担当者が失注要因を分析しただけでは、別の担当者が同じような失注を発生させるリスクがあります。

失注した際は、要因の分析と共有までをセットにして業務フローにしたり、分析結果の共有を評価対象にしたりするなどのルール化が大切です。

失注後も定期的に役立つ情報を提供する

失注後はもうチャンスがないと思い顧客への連絡を断つ人もいますが、定期的に役立つ情報を提供し、構築した関係を維持、更には信頼関係を高めておくことが大切です。

失注したからといってチャンスがないわけではなく、タイミングを見計らって定期的にコンタクトを取りましょう。

顧客の最新状況を把握しておくことで、新たなアプローチが見つかるかもしれません。また、他社で契約していても、導入後の活用状況によっては自社の強みを活かして再検討してもらえる可能性があります。

失注データを蓄積して今後の対策を練る

SFAを導入することで、失注データを蓄積して今後の対策につなげる方法もあります。

SFAとは営業支援システムのことで、顧客情報を管理・共有したり、各営業担当者の活動履歴を入力したりすることが可能です。営業案件ごとの進捗状況を可視化できるため、営業活動のボトルネックを発見するのに役立ち、業務の効率化を促せます。

蓄積した失注データをもとに失注に至る傾向を洗い出すことで、失注要因の分析も容易に行えます。SFAだけで営業活動を客観的に分析できるため、各営業担当者のウィークポイントを明確にでき、効果的な育成が実現可能です。

営業力強化塾

“安易な値引き”と“無駄な失注”をなくす3つの質問

本資料では、安易な値引きや失注を減らすために、お客様が営業や提案をどうやって選んでいるのか、その心理や構造を解き明かすとともに、価格だけに左右されない営業力を身につけるための質問方法や、効果的な営業メンバーへの育成・マネジメント方法を紹介します。

失注後にやってはいけない行動

失注した後にやってはいけない行動として以下の2つがあります。

- 無理に提案を続ける

- 別商品を紹介する

成約できる可能性があると粘って提案を続けたり、別の商品を紹介したりするのは、顧客からの信頼を失いかねない行為です。

しつこい営業を行い顧客に悪い印象を与えてしまうと、信頼を失えばチャンスがなくなるので、上記のような行動は避けましょう。

失注を防ぐならSalesforceのSFAツール「Sales Cloud」

SalesforceのSFAツール「Sales Cloud」には、以下のような特徴があります。

- あらゆる顧客情報を一元管理できる

- 管理する内容を自由にカスタマイズして自社に適した使い方ができる

- 搭載されたAIにより業務の効率化が図れる

- ニーズに合わせたサポートを受けられる

営業で得た顧客情報や営業活動の履歴を入力することで、営業活動の成果を効率的に最大化できます。また、データの集計や可視化も簡単にできるため、失注割合や失注要因なども分析可能です。

搭載されたAIにより、蓄積されたデータから商談につながる可能性の高い見込み顧客を予測したり、適切なタイミングでプロダクトの提案をしてくれたりします。商談率の向上や成約率の向上のためにもSales Cloudの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【関連コンテンツ】

> SFAを導入する目的とは?メリット・デメリットと事例からわかる効果を解説

チャンスに強い営業力を

Sales Cloud デモ動画

世界シェアNo.1のCRMプラットフォームSales Cloudを活用することで、時間や場所にとらわれず、売上の最大化と新しい働き方を実現します。

ぜひ製品デモ動画をご覧ください。

失注の要因を分析し成約率の改善に役立てよう

成約率が100%の営業パーソンはいません。トップセールスパーソンでも、失注することはあります。

重要なのは、失注したあとにどう行動するかです。

失注要因を分析して次の営業に活かしたり、社内に共有して会社の成長につなげたりするなど、失注に向き合い行動できると成約率も上昇するでしょう。

なお、失注要因を効率的に分析し、成約率を上げるにもSFAツールは役立ちます。

SalesforceのSFAツール「Sales Cloud」では、お客様のビジネスやニーズに合った最適なサポートを用意しています。複数の関連製品から、よりお客様に合ったツールをご提案できますので、お気軽にお問い合わせください。

Sales Cloud

30日間無料トライアル

見込み客の獲得から商談成約まで、 最新テクノロジーを活用したスマートな営業プロセスを今すぐ体験!