働き方改革に伴う「時間外労働の上限規制」により、企業には労働時間の適正な管理が求められるようになりました。

この規制は、労働者の健康を守るために導入された重要な施策ですが、企業にとっては新たな対応が必要です。

特に、残業時間の管理や法令遵守、業務効率化の実現は多くの企業で課題となっています。

本記事では、時間外労働の上限規制における企業が意識すべき3つのポイントを解説するとともに、よくある疑問についても分かりやすく回答します。

働き方改革への対応にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

※本記事は2025年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正や運用の見直し等により、今後内容が変更される可能性があります。

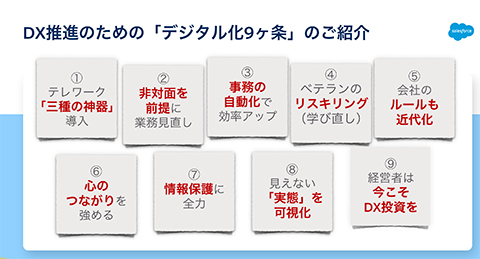

DX推進のための「デジタル化9ヶ条」

この動画ではデジタル化の論点を5分で説明します。経営、人材、技術の観点でなぜデジタル化すべきなのか、ご理解いただけます。ぜひご覧ください。

目次

時間外労働の上限規制ができた背景

時間外労働の上限規制は、労働者の健康と生活の質を守るために導入されました。その背景には、長時間労働が社会問題化し、過労死や健康被害の発生があります。

長時間労働による健康リスクが深刻化したため、政府は労働環境の改善を急務としました。

具体的には、以下の問題が発生していました。

- 過労死の増加:厚生労働省の調査によると、2017年度の脳・心臓疾患に関する労災補償の支給決定件数は253件。死亡件数は92件と深刻な社会問題に

- 精神疾患の増加:長時間労働により、うつ病などのメンタルヘルス不調を訴える労働者が増加傾向に

- 国際基準との差:ILO(国際労働機関)や欧米諸国と比較して、日本の労働環境は厳しく、国際的な批判へ

この規制の導入により、企業は適正な労働時間管理を求められるようになりました。

今後は、労働者自身も法改正の内容を理解し、自分の働き方を見なおすことが重要です。

関連記事:働き方改革とは?関連法の概要や取り組み、具体例をわかりやすく解説

働き方改革の残業規制でできた残業時間の変化

働き方改革により、法律で定められた残業時間の上限が厳格に守られるようになりました。

上限が守られ、労働者のプライベート時間が確保され、ワークライフバランスの向上が期待されています。

具体的には以下の変化が見られます。

| 項目 | 内容 | 詳細・補足 |

|---|---|---|

| 法定上限の義務化 | 原則、月45時間・年間360時間を超えられない | 特別条項付き36協定を締結した場合、年6回まで上限超過が可能(条件あり)・年間720時間以内・2~6ヶ月平均80時間以内・単月100時間未満 |

| 罰則の強化 | 違反企業には罰則や公表措置 | ・6ヶ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金(労働基準法119条)・繰り返し違反すると是正勧告・企業名公表のリスク |

| 労働者の健康確保 | 長時間労働の抑制で健康リスクを軽減 | ・過労死やメンタル不調の防止・労働時間の適正管理が企業に求められる |

今後は、企業と労働者が協力して適正な労働時間の管理を行い、より健全な働き方を目指すことが重要です。

月45時間・年間360時間までの残業上限

新たな残業規制により、原則として月45時間、年間360時間までの残業上限が設けられました。そのため、過度な長時間労働を防ぎ、労働者の健康を守ることが目的とされています。

具体的なポイントは以下のとおりです。

- 特別条項付き36協定を結んでも、原則として月45時間、年間360時間を超えられない

- 違反時の罰則強化:企業が規定を超えた場合、罰金や企業名の公表といった厳しいペナルティが科される

- 長時間労働の抑制:従来は形骸化していた労働時間規制が、実効性を持つようになった

企業はより効率的な業務運営を求められ、労働者も適正な労働環境の中で働けるようになります。

時間外労働が適用される企業とされない企業

残業規制はすべての企業に一律に適用されるわけではありません。中小企業や特定の業種には一定の猶予期間や適用除外が設けられています。

具体的な適用条件は以下の通りです。

- 中小企業には猶予期間:大企業には2019年4月から適用されましたが、中小企業は2024年4月まで猶予が設けられています

- 特定の業種は適用外:医療、運輸、建設、研究開発などの業種は、業務特性上、一定の条件下で時間外労働規制が適用されません

- 業種ごとの特例:たとえば、医師は2024年4月以降も年960時間の時間外労働が認められています

上記の規定を踏まえ、企業は自社の業種や規模に応じた適切な対応を行う必要があります。

労使協定(36協定)の規約変更

残業時間を決定する労使協定(36協定)のルールも変更されました。労働時間の適正管理が求められるようになっています。

主な変更点は以下の通りです。

| 主な変更点 | 内容 | 詳細・補足 |

|---|---|---|

| 36協定の締結が必須 | 残業をさせる場合、企業は36協定を締結する必要がある | 労働組合または労働者代表との合意が必要。未締結の場合、違法となる |

| 特別条項付きでも制限あり | 月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内に抑える必要がある | 特別条項付き36協定を締結しても、年間720時間以内など厳格な条件がある |

| 違反時の厳格な対応 | 労働基準監督署の指導や企業への罰則が強化 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法119条)。違反が続くと企業名が公表される可能性も |

企業は新ルールを遵守し、適正な労働時間を管理することが求められます。

時間外手当の割増賃金率が上昇

時間外労働の割増賃金率が引き上げられ、特に月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増賃金が適用されることになりました。

長時間労働の抑制と労働者の適正な待遇を目的としています。月60時間超の時間外労働には50%以上の割増賃金の支払いが生じました。これまで大企業のみが対象でしたが、2024年4月から中小企業にも適用されました。

また、休日労働と深夜労働の割増:深夜(22時〜翌5時)の労働にはさらに25%の割増が加わるため、最大で75%の割増率になります。

この改正により、企業は長時間労働を減らし、より効率的な働き方を模索する必要があります。

労働者も、自身の労働時間を適切に管理し、必要に応じて適正な賃金を請求することが重要です。

管理監督者への適用はなし

労働基準法41条にもとづき、管理監督者は時間外労働の規制対象外とされています。

背景として、管理職が企業運営の中心的な役割を担い、自律的に働くことを前提としているためです。

しかし、長時間労働による健康リスクが問題視され、働き方の改善が求められています。

具体的なポイントは以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 詳細・補足 |

|---|---|---|

| 時間外労働の割増賃金は適用されない | 管理監督者には残業手当が発生しない | 労働基準法41条により、時間外労働の規制対象外となる。そのため、長時間労働が常態化しやすい |

| 健康管理の重要性 | 過労死リスクが高まる | 月80時間以上の残業が続くと、労災認定の可能性がある。特に、長時間労働によるメンタル不調も深刻な問題 |

| 企業による対策 | 労働時間管理の見直しが進む | フレックスタイム制の導入、勤務間インターバルの確保、管理職向けの労働環境改善が求められている |

企業は管理監督者の労働実態を適切に把握し、健康リスクを抑えるための施策を強化しなければなりません。

また、管理職自身もムリな働き方を見直し、適切な休息を確保することが重要です。

働き方改革で残業時間の抑制に成功した3つの事例

働き方改革の一環として、多くの企業が残業時間の抑制に取り組んでいます。その中でも成功した3つの事例を紹介します。

紹介する企業は、業務効率化や制度改革を進めることで、長時間労働の削減を実現しました。

1.東日本電信電話株式会社

東日本電信電話株式会社(NTT東日本)は、業務効率化とテレワークの導入によって、残業時間の大幅な削減を実現しました。

具体的な施策は以下の通りです。

- テレワークの推進:リモートワークを積極的に導入し、通勤時間を削減することで業務効率を向上

- ITツールの活用:オンライン会議システムや業務管理ツールを導入し、業務のデジタル化を促進

従業員の働きやすさが向上し、時間外労働が13%減少と業務効率が大幅に改善されました。今後も企業全体でデジタル化を進めることが、さらなる労働環境の改善につながるでしょう。

2.SCSK株式会社

SCSK株式会社は、「インセンティブ制度」を導入し、残業削減を推進しました。

インセンティブ制度の具体的な施策は以下の通りです。

- 本来は残業代として支給予定だったお金をインセンティブとして支給

- 残業を20%削減し、有給休暇20日を完全取得した社員が対象

結果として、働きやすい環境が整い、残業削減と有給休暇取得を同時に推進しました。

月間平均残業時間が35時間から18時間に削減され、従業員の満足度向上にもつながっています。

SCSKの取り組みは、他の企業が参考にすべき成功例と言えるでしょう。

3.伊藤忠商事

伊藤忠商事は、「朝型勤務」への転換で、残業時間の削減を達成しました。

具体的な施策は朝型勤務の施策は、以下の通りです。

- 夜の残業を禁止し、早朝勤務に割増手当を支給

- 朝食の提供により、朝型勤務を定着させる仕組み

- 成果を出せる時間帯に勤務時間をシフト

この取り組みにより、午後8時以降に残業する社員の割合は5%程度に減少し、残業時間を約10%削減に成功しました。

長時間労働の習慣が改善され、社員の健康管理にも好影響を与えています。

働き方改革の時間外労働の残業規制で企業が意識すべき3つのポイント

働き方改革により、時間外労働の上限規制が厳格化されました。企業は法令を遵守しながら、労働環境を改善する必要があります。

ここからは、企業が意識すべき3つのポイントを解説します。

1.労働時間の現状を把握する

まず、現在の労働時間や残業状況を正確に把握し、改善すべき点を特定することが重要です。

適正な管理を行うためには、客観的なデータを収集し、現場の実態を把握する必要があります。

具体的な施策は以下の通りです。

- 勤怠データの分析:従業員の労働時間を正確に計測し、長時間労働が発生している部署や職種を特定する

- 部署ごとの調査・ヒアリング:各部署の労働環境や業務量を把握し、残業が発生する原因を分析する

- 従業員の声を収集:業務負担や働き方の問題点をヒアリングし、改善に向けた対策を検討する

労働時間の現状を正しく理解することで、適切な改善策を講じられます。

2.法令に沿って管理体制を構築する

労働基準法や36協定にもとづき、適正な労働時間管理を実施することが企業に求められています。

違反を防ぐためには、法令を遵守するための内部規定を整備し、従業員にも周知することが重要です。

具体的な施策は以下の通りです。

- 36協定の適正運用:法定の上限時間(月45時間、年間360時間)を超えないよう、企業が責任を持って管理する

- コンプライアンス研修の実施:管理職や従業員向けに労働時間管理の重要性を伝え、意識を高める

- 違反防止策の強化:労働時間の監視体制を整え、違反が発生した場合の対策を事前に策定する

法令を遵守した労務管理を徹底することで、企業の信頼性を維持し、健全な職場環境を構築できます。

3.業務管理ツールを活用する

労働時間を適正に管理し、生産性を向上させるためには、業務管理ツールの活用が有効です。

デジタルツールを導入することで、業務の効率化と労働時間の可視化が可能になります。

具体的な施策は以下の通りです。

- 勤怠管理システムの導入:従業員の勤務時間をリアルタイムで記録し、長時間労働の発生を未然に防ぐ

- プロジェクト管理ツールの活用:タスクの進捗を可視化し、業務の優先順位を明確にすることで、不要な残業を削減する

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用:定型業務を自動化し、業務効率を向上させる

ツールを適切に活用することで、労働時間の適正管理だけでなく、働き方そのものを改革することが可能です。

関連記事:営業支援とは?業務効率化の方法やおすすめツール、成功事例を紹介

働き方改革の時間外労働に関するよくある疑問

働き方改革により、時間外労働に関する規制が強化されました。

しかし、具体的なルールや罰則について不明点を抱える企業も多いでしょう。ここからは、よくある疑問について解説します。

残業規制を違反した場合の罰則は?

残業規制に違反した場合、企業には厳しい罰則が科される可能性があります。

特に繰り返し違反を行うと、行政指導や企業名の公表といったリスクも高まります。

具体的な罰則は以下の通りです。

- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)

- 是正勧告・企業名の公表:違反が続く場合、労働基準監督署による指導の対象となり、企業名が公表される可能性がある

- 労働環境の悪化:長時間労働が慢性化すると、従業員の離職率が高まり、人材確保が難しくなる

企業は、法律を遵守しながら適正な労働環境を整えることが求められます。

働き方改革の残業規制はいつから?

働き方改革による残業規制は、当初2020年4月から適用される予定でした。しかし、新型コロナウイルスの影響により、一部の企業や業種には猶予期間が設けられました。

具体的な適用スケジュールは以下の通りです。

- 大企業:2019年4月から適用

- 中小企業:2024年4月から適用(5年間の猶予期間あり)

- 特定業種(運輸業・医療業など):段階的に適用または特例措置あり

業種によって適用時期が異なるため、自社の状況に応じた対応が必要です。

働き方改革の残業規制の抜け道はある?

一部の企業が裁量労働制の悪用や違法な長時間労働を行っている事例も報告されています。しかし、厚生労働省は不正行為を厳しく取り締まっており、適正な労働時間管理が求められます。

合法的に繁忙期の残業に対応する方法として、以下の対策が考えられます。

- 特別条項付き36協定の活用:繁忙期に限り、月45時間・年間360時間の上限を超えることが可能

- フレックスタイム制の導入:労働時間を柔軟に調整し、過度な残業を避ける

- 業務効率化の推進:業務の標準化やITツールの活用により、労働時間そのものを削減する

法令を遵守しながら、柔軟な働き方を導入することが重要です。

まとめ:残業規制を守り従業員が働きやすい職場にしよう

働き方改革の残業規制により、企業は適正な労働時間管理を求められています。

違反すると罰則が科されるだけでなく、企業の信用も損なわれるため、適切な対応が必要です。

企業と従業員が協力して働きやすい環境を整えることで、持続可能な経営と生産性向上を実現できます。

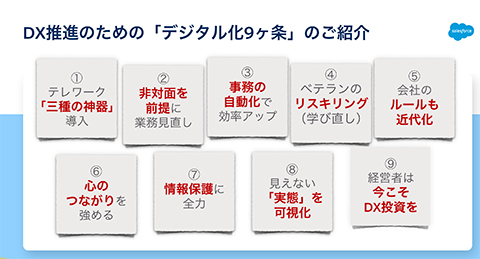

DX推進のための「デジタル化9ヶ条」

この動画ではデジタル化の論点を5分で説明します。経営、人材、技術の観点でなぜデジタル化すべきなのか、ご理解いただけます。ぜひご覧ください。