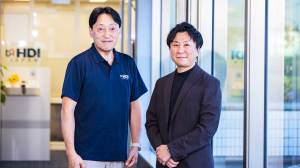

コンタクトセンターはAI活用が進んでいる領域の一つ。多くの「人」によって成立しているコンタクトセンターは、このテクノロジーでどのように変化するのか。業界の第一人者であるHDI-Japanの品川宏暢Executive Directorと、セールスフォース・ジャパンの三宮健太・製品統括本部プロダクトマーケティングマネージャーが意見を交わしました。

💡この記事で得られるインサイト

- 現場オペレーターが直面する課題のリアル

- 生成AIが変える問い合わせ対応のプロセス

- 顧客体験を高めるデータ活用の最新事例

- ハイブリッドワーク時代のセンター運営の工夫

- 未来のコンタクトセンター像と求められる人材像

コンタクトセンター

生成AI活用の最前線

富士通の富士通Salesforceサポートデスクは、生成AIを活用してサポート業務を80%以上短縮。導入過程で行った検証内容や、活用したテクノロジー、コンタクトセンターの生成AI活用術を紹介したガイドをご用意しています。併せてぜひご覧ください。

コンタクトセンターのマクロ課題とは

──まず、HDI-Japanと品川さんの役割を教えてください。

品川:HDI-Japanは、コンタクトセンター、カスタマーサービス関連の世界最大の団体で、サポートセンターの格付けやそのスタッフとサポートセンター向けの国際認定プログラム、関連トレーニングコースなどを提供しています。

母体となるHDIは1989年に米国で設立され、現在、世界に約100の支部を設置。5万を超える会員を有し、米経済誌「FORTUNE」に掲載された世界上位の企業が多数加入しています。

私は、格付け調査の専門審査員やトレーニングのインストラクター、HDI国際認定オーディタ(監査官)などを担当。そしてメンバー企業とその活動を支援するパートナー企業との橋渡し役を務めています。

HDI-Japan (運営会社:シンクサービス株式会社)

Executive Director

──三宮さんの役割も教えてください。

三宮:私は、20年近く一貫してコンタクトセンター業界に携わってきました。Salesforceには7年前に入社し、現在はカスタマーサービス業務を支援する「Service Cloud」のプロダクトマーケティングマネージャーとして、カスタマーサービス領域の最新動向やソリューションの価値を日本のお客様に届ける役割を担っています。

株式会社セールスフォース・ジャパン

製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部

プロダクトマーケティングマネージャー

──2人ともコンタクトセンター業務支援のキャリアが長く、過去の業界動向にも詳しいと思いますが、コンタクトセンターが抱く現在の課題をどう分析していますか。

品川:まずは労働人口の減少による人材不足。コンタクトセンターはテクノロジー活用が進んでいるとはいえ、人に頼る領域が広い。優秀な人材を獲得できるか否かが顧客満足度を左右しますので、各社ともに人材の確保・育成に力を入れていますが、それが思うように進んでいないように感じます。

加えて、業務の複雑さの加速もあるでしょう。テクノロジーの進化で、お客様との接点は多角化。電話やFAX、メール、SNS、アプリなど多様なチャネルでお客様の声に対応しなければなりません。

直近では、AIも課題といえば課題でしょう。AIは確実にコンタクトセンターを進化させるテクノロジーですが、多くのコンタクトセンターは現時点ではどのように向き合っていこうか、その方針や計画を悩みながら練っている最中。その最適解をみなさん出せていないという意味で課題だと思います。

──三宮さんは、いかがですか。

三宮:品川さんの見解に加えて、エンドユーザーが感じる当たり前のレベルがどんどん上がっていることがあると思います。

たとえば、インターネットが登場した時、エンドユーザーはさまざまな情報が簡単に手に入って喜びましたが、時が経つと不満を抱かれるようになりました。情報量が多く、欲しい情報に辿り着きづらいからです。

その不満を解消する方法として、10年ほど前からチャットボットが普及し始めましたが、今度はその精度に難を抱く人が増え、近年では「人と対話するような的確さが欲しい」との声が強まっていますよね。

エンドユーザーは新たな便利さに慣れてくると、それが当たり前となって、さらにその上の便利さを求め続けるものです。コンタクトセンターは常にその新たな当たり前に応え続けなければなりません。

そのためには人材育成の高度化に加えて、テクノロジーへの投資も必要不可欠です。進化し続けるエンドユーザーの当たり前にいち早く順応するのは、コンタクトセンター設計として欠かすことができない重要なテーマのひとつです。

AI活用の二極化が進んでいる

──生成AIの浸透やAIエージェントは、コンタクトセンターの業務に大きな影響を受けるはずです。現在、コンタクトセンターのAI活用は進んでいるのでしょうか。

品川:問い合わせ内容に対する回答案の提示やスタッフの教育、お客さまの声(VoC=Voice of Customer)の分析など、さまざまなAIソリューションが出てきていますよね。

とはいえ、こうしたAIにすべてのコンタクトセンターが積極的かというとそうではありません。デジタル変革に対する意識や知識、セキュリティポリシーなどの複合要因でAIへの向き合い方に差が生まれ始めたと感じています。

三宮:私も品川さんと同じ意見です。生成AIが盛り上がってからAIを積極的に試す企業と、全く取り入れていない企業が鮮明化し、二極化が進んでいます。

前者はたとえ大きな成果を出していなくても試行錯誤した経験が財産になり、将来に生きてきます。

AIの進化は今後も進み、かつ従来以上にその必要性は増す見込みです。そうなればAI活用の二極化はさらに進み、ひいては顧客体験として提供できるサービス内容に目に見える差が生まれます。AI活用の二極化は、提供できる顧客体験の二極化として、事業収益にも影響を与えていきます。

──2025年から注目され始めたAIエージェントが、カスタマーサービスに与えるインパクトを教えてください。

三宮:AIエージェントは、ゴールを指示するとそのために必要なタスクを分解し、自ら判断と行動を繰り返して、人を介さずにその業務を完了することができます。これを、Salesforceでは「Digital Labor=デジタル労働力」だと位置付けています。

業務そのものを任せられるデジタル労働力は、人の業務支援を行うこれまでの予測AIや生成AIとは比べものにならない生産性向上が期待できます。

AIエージェントを効果的に活用すれば、冒頭に述べられた人材不足というコンタクトセンター業界の慢性的課題を解決する一助になります。これまでもモバイルやクラウドなど新しいテクノロジーの登場によってコンタクトセンターは進化してきましたが、AIエージェントは人とテクノロジーの役割分担を抜本的に見直す大きな衝撃をもたらします。

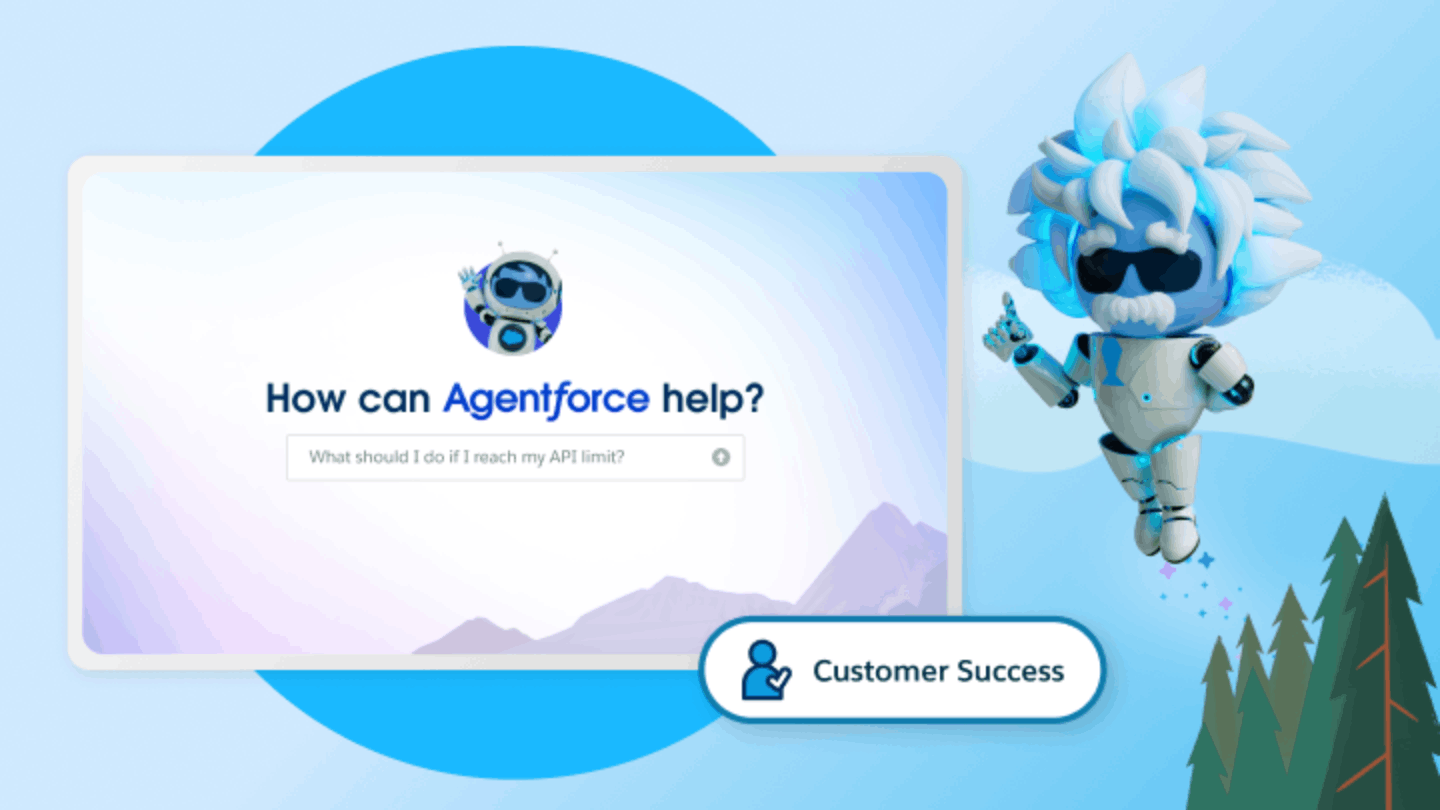

──Salesforceは、AIエージェント「Agentforce(エージェントフォース)」を提供していますが、すでに成果を出している事例はありますか。

三宮:国内でも最近多くのお客様がご利用し始めています。たとえば富士通のコンタクトセンターではAgentforceをいち早く本番稼働して頂いています。

問い合わせの15%をAgentforceが対応するだけで、83%ものコスト削減効果を見込めます。これまでになかった新たな当たり前を取り入れることで、顧客体験に対しても事業収益に対しても、これまでになかった新たな効果を生み出せることを示している国内先進事例です。

一方、SalesforceのヘルプサイトでもAgentforceが活躍しています。以前は検索窓に質問を入力し、返ってきた選択肢の中から答えを選び取っていましたが、今では対話型のコミュニケーションで、質問に対する的確な回答がダイレクトに返ってきます。導入から約7か月で70万件を超える対応実績と、自己解決率86%以上という成果を出しています。

Agentforce(エージェントフォース)がSalesforceのヘルプサイトで利用者の問題を80%解決

Salesforceのヘルプサイトは、Agentforce(エージェントフォース)を活用して、74万以上の記事から、最適でパーソナライズされたソリューションを提供することにより、お客様は問い合わせの80%以上を解決できるようになりました。

AI時代におけるHDI-Japanの貢献

──HDI-Japanとして、AIへの関心が高い会員企業に対して、どのような活動をしているのでしょうか。

品川:HDI-Japanはこれまでも、コンタクトセンターの生産性向上や働きやすい環境づくりに貢献するようなテクノロジーや仕組みは、会員企業に向けて積極的に情報発信し、必要に応じて教育プログラムを展開してきました。

AIも同様で、直近のホットトピックとしては「サポートセンターのAI活用(AISO)国際認定コース」いうトレーニングを9月から開始しました。

このコースでは、AIの利点理解やAIビジョン作成、サポートセンターに求められるデータ基盤、AIのためのチェンジマネジメント、成果を測定するための適切なKPIの選択方法、ビジネス変革とイノベーションを通じてAIの成果を確認する方法などAI活用に関する多角的な知識を得ることができる内容になっています。

人とAIの共存で一人ひとりがセンター長に

──「AIによって奪われる仕事とは?」という話題は頻繁にメディアが取り扱いますが、コンタクトセンターをその対象として取り上げられることがあります。お二人はどうお考えですか。

三宮:人とAIが協働して働く未来が待っています。人はよりマネジメント業務に、AIはよりオペレーション業務に介在していきます。「AIに置き換えられない人ならではの価値は?」というテーマも頻繁に話され、「おもてなし」という回答が出る時がありますが、実はそのおもてなしですらAIで代替可能な場面が増えていきます。

人ならではの「おもてなし」を「目配り、気配り、心配り」という観点で分解すれば、それが可能なことだとイメージして頂きやすいです。目配りとは、状況を察したプロアクティブな対応です。例えばFAQサイトで利用者が何回も同じページを閲覧している場合、困っている可能性が高いと判断して、AIエージェントから声をかけることができますよね。

気配りとは、状況だけではなく相手のことを理解した上でのプロアクティブな対応です。いわゆるパーソナライズされた対応であり、CRMとAIの組み合わせで実現可能です。

さらに心配りとは、相手が思ってもないような嬉しい体験、いわゆるサプライズです。これですら、より幅広いCRMのデータがあれば、類似したお客さまの傾向をもとに、AIエージェントから思いもかけない一言やアクションをお客様にお届けすることは実装可能です。

それでも、AIエージェントをすぐに実装できない領域はしばらく存在します。人でなければいけないと考える人もしばらく存在します。

そのような過渡期の中で、AIエージェントを管理するという新たな仕事をするのは当面の間、人が行います。AIエージェントの管理業務も、より現場に近い場所で行われるようになります。

1人のオペレータに対して、複数のAIエージェントがアサインされてチームを作り、オペレータがそのチームを管理する運用も十分あり得ます。いま1人のオペレータが複数のシステムを使い分けているのと同じように、1人のオペレータが複数のAIエージェントを束ねて顧客対応をマネジメントする、「新たなセンター運用の当たり前」も生まれてくると考えています。

カスタマーサービスの3年後

──品川さんは人とAIの共存についてどうお考えですか。

品川:私も三宮さんと同じ見解で、共存共栄するでしょう。それによって、スタッフはナレッジを作るナレッジワーカーに進化し、コンタクトセンターはナレッジセンターへとチェンジ。利益を生むための情報が集約する宝庫として位置づけられるようになるイメージを持っています。

──3年後、コンタクトセンターはどのような姿になっていると予想されますか。

品川:未来を見据えるヒントとして注目しているのが、コンタクトセンターのオフショア先として世界有数の国、フィリピンです。ナレッジセンターへと変化する動きがすでに起きていて、あるグローバル企業は8000席規模のセンターにAIを導入しながらも、追加でさらに7000席のセンターを作っている。AIを入れて人を削減するのではなく、業務を変えようとしているのです。

日本との違いで驚かされるのは、フィリピンのコンタクトセンターは有名大学を出て就職する人も多い人気の職場・職種だということ。スタッフを募集すると、かなりの応募が来ると聞きます。

私はかねてより、コンタクトセンターのスタッフを花形職業として位置付けられるような世界を描いています。そんな姿が日本で見られるように願っていますし、HDI-Japanでは一層、その後押しになるよう力を注いでいきます。

三宮:ナレッジワーカーになるという品川さんの意見は私も同じです。特に今AIエージェントの進化が早まり、テクノロジーの役割が変化し続けていく中で、人の役割だけは今後全く変わらないと考えるほうが不自然です。

テクノロジーを活用して集まった情報をナレッジに変えて顧客満足度の向上や新施策、新商品の開発に生かすこともできる。

コンタクトセンターは、コストセンターではなくプロフィットセンターとして貢献できる力をもともと持っていますが、AIエージェントによってスケーラビリティが上がり、さらに存在感が増す組織になります。コンタクトセンターはビジネスにとって最重要な顧客の声を拾える重要なチームです。テクノロジーの進化を取り込んだコンタクトセンターは、社内でもその重要性が再認識されやすいです。

従来以上に進化のスピードが早い時代のため、3年後の姿を描くのはますます難しいです。しかしその中で明らかに言えるのは、AIと人の協業はもうすでに始まっており、それが加速することはあっても止まることはないということです。

コンタクトセンター

生成AI活用の最前線

このデモ動画では、Service Cloudの実際の操作と解説をまじえながら、以下のユースケースをご紹介します。Service Cloudだからできる、顧客満足度の高いコンタクトセンターの実現方法をぜひご覧ください。

執筆:加藤学宏

撮影:竹井俊晴

取材・編集:木村剛士