これまでの論考では、AIおよびシンギュラリティの起源から生成AIの誕生を解説し、現在進行中であるAI進化の最前線として、生成AIの発展とそこから派生した推論AI、AIエージェント、そして世界モデルといった新たな潮流について紹介しました。

最終回である今回は視点を未来に移し、これからのAI技術の発展のために乗り越えなければいけない課題と、今後の人材やリーダーシップ、社会・企業のあり方について、そしてシンギュラリティ実現のシナリオについても考えていきます。

目次

著者紹介:森正弥

博報堂DYホールディングス 執行役員

Chief AI Officer、Human-Centered AI Institute代表

外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。2024年より現職。東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、慶應義塾大学 xDignity センター アドバイザリーボードメンバー、日本ディープラーニング協会 顧問。著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。』(監訳、共立出版)など多数

AGIに向けた前進とAI普及の現実

AI技術は、加速度的に進化を続けています。前回は、世界モデルという概念を紹介しました。これは、AIが環境を観察し、その構造や変化を内面化することで未来を予測し、学習や意思決定に活用していく枠組みであり、AIにある種の「想像力」を与える仕組みといえます。

この世界モデルは、ロボティクスとAIを高度に融合させ、デジタルヒューマンとの対話体験においても同時性や文脈への適応を大きく向上させていくことが期待されています。

これにより、AIは情報処理にとどまらず、物理的な実行力を伴う存在として実用的な価値を高め、日常生活や社会の中で人間のパートナーとしての役割を担っていく方向性が見え始めています。

こうした技術の発展は、シンギュラリティの実現とも深く関わります。世界モデルの実装の先に汎用人工知能(AGI)に到達する可能性があると考えられています。

AGIは、特定のタスクに限定されず、人間と同等あるいはそれ以上の知的能力を持つAIとして想定され、言語理解、推論、創造、運動、感情認識など、多岐にわたる認知的活動を横断的にこなせる能力を備えるとされています。

昨今は、LLM(大規模言語モデル)の情報処理、推論処理性能への注目によりAGIの要件から運動などの物理的な能力は外して考えることもありますが、そうした場合においても間違いなくAGIはロボティクス、デジタルヒューマンの開発にも大きな飛躍をもたらすでしょう。

そして、もしこの流れが順調に進んでいくとすれば、デジタルヒューマンは将来的に「身体」をもつヒューマノイドロボットとして実体化し、デジタルヒューマンと融合した形でAIエージェントも物理空間に活動範囲を広げることになると予想されます。

こうした技術発展の統合により、意図をもった社会的な機械知性が誕生していくシナリオも十分現実味を帯びつつあります。

未来学者のレイ・カーツワイル氏はAGIの開発について、2029年もしくは2032年に達成されるだろうと述べています。Google DeepMind の共同創業者である シェーン・レッグ氏は、50%の確率で2028年にAGIが開発されると見ています。

Anthropic の共同創業者・CEOである ダリオ・アモデイ氏は2026年か2027年に、イーロン・マスク氏は2025年か2026年までに開発されると予想しています。

AGIの実現は間近だとする意見が聞こえてくる中、一方で、AIの発展が順調に進むとは限らないという慎重な見方も存在します。

まず、社会における現行のAIの普及状況は、必ずしも「質的な変化」を伴っているとは言いがたいという見解があります。

実際、生成AIやAIエージェントの利用者は増加していますが、多くの場合、情報システムの基幹部分を刷新するまでには至っておらず、主にインターフェースとしての役割にとどまっているのが実情です。

加えて、「生産性パラドックス」と呼ばれる現象も重要な論点として挙げられます。

もともとこの概念は、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者ロバート・ソロー氏によって提起されたもので、1980年代に「コンピュータは至る所に見られるが、生産性統計の中には見当たらない」と指摘されたことに端を発します。

情報技術(IT)への多大な投資が行われているにも関わらず、それが統計的に生産性向上に結びついていないという問題提起であり、同様の現象は2000年代に入っても観測されています。

例えば、2006年から2020年まで単位時間あたりの産業の生産性は横ばいであるとの指摘があり、その後、WEF(世界経済フォーラム)は2020年から2023年の間においてもテクノロジーによる効率化の進展は見られていないとレポートで述べています。

近年では、AIの導入・活用でも同様の傾向が見られます。つまり、個別の作業単位ではAIによる生産性の向上が確認されていても、それがマクロな生産性の向上や全体としての経済成長に直結するとは限らないという問題です。

AIの導入によって一部の業務効率が改善されたとしても、いわゆる制約理論(ToC)におけるボトルネックなどが存在するため、その効果は吸収されて全体としての改善にはならず、企業や産業の投資回収が成立しないこととなり、結果的にAIへの投資そのものが鈍化する可能性もあります。

このような経済の自己修正的な動きが、技術進化の持続性に影響を及ぼし、AGIやシンギュラリティの実現を遠ざけるリスクも十分にあります。

企業向けAIエージェントの最新事情

AIエージェントの最新トレンドを解説。自社のAI戦略やロードマップをどのように描いていくかのヒントが満載です。ぜひご覧ください。

AGI実現に不可欠な多様性・適応性・汎化能力

仮に社会的な普及の課題を乗り越えたとしても、現在のAIモデルの延長では乗り越えられないとされる技術的な限界も存在します。

AIの研究と発展を目的とした国際学会「AAAI(Association for the Advancement of Artificial Intelligence)」が2025年3月に公表したレポート「AAAI 2025 Presidential Panel on The Future of AI Research」によると、AI研究者の76%が「現行のモデルをいくら大規模化しても、汎用人工知能(AGI)の実現には至らない」と予想しています。

これは、現在のAIモデルをより多くのデータ、より大きな計算資源、より多くのパラメータによって規模拡大を図っても、AGIが要求する質的な能力を獲得することは難しいと考えるためです。

大規模化は、あくまでも既存のアーキテクチャの限界内で性能を向上させるものであり、根本的な限界を克服するものではないということになります。

AGIには、現行のAIエージェントが実現できている自律性、推論能力に加え、多様性と適応性も求められます。これは、状況がかわっても適切に対応できる能力を指します。

そのためにも特定の領域で習得した知識やスキルを、他のさまざまな分野に柔軟に応用できる汎化能力が重要とされています。この多様性・適応性の能力や汎化能力こそがAGI実現の最大の難関と考えられています。

このような指摘があります。ペンシルベニア大学とドレクセル大学の研究チームが「TURNABOUTLLM」というLLMの演繹的推論能力を評価する手法を開発しました。

この手法は、「逆転裁判」のような探偵ゲームを応用した問題を提示し、AIが関連性のある手がかりを選び出し、複数の推論ステップを経て矛盾を発見する能力を評価するもの。人間であれば比較的容易に解けるはずの問題でも、最新のLLMはいずれも正答に苦戦する結果となりました。つまり、人間の探偵のような戦略的かつ構造的な思考にはまだ及ばないことを示しています。

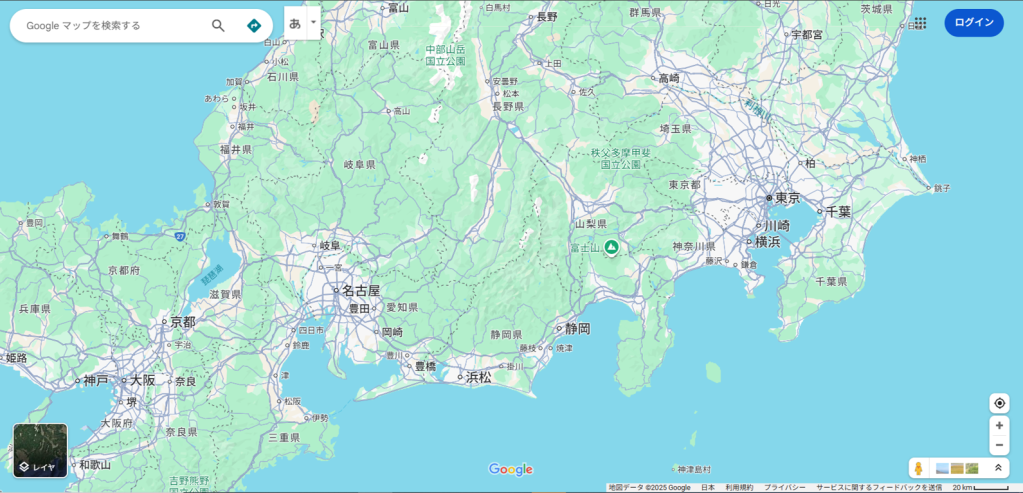

加えて、一般的な知識と現実との文脈や物理空間の認識・体験との結びつき、いわゆる「グラウンディング」が十分でないという指摘もあります。「東京にいて、西を向いている場合、京都は右か左か?」といった直観的な問いに対しても、AIは非論理的な回答をすることがあります。

そもそもLLMベースでの生成AIやAIエージェントでは、多様性や適応性を持たせたうえで現実のタスクをこなすには、推論に時間がかかりすぎるという問題もあります。

Atari社のビデオゲーム「モンテスマの復讐(Montezuma’s Revenge)」を用いた強化学習の分野で、よく知られているベンチマーク課題があります。

このゲームは、複雑なステージ構成や多くの隠れた要素を含んでいるため、人間にとっては比較的自然に進められる場面でも、AIにとっては探索と学習が非常に難しく、通常の強化学習のアルゴリズムではなかなか高いスコアを出すことができません。

これに対し、マルチモーダルLLMと強化学習を組み合わせ、LLMによる環境の解釈からのディレクションを与えることでスムーズに問題を解決させていくというアプローチもあります。

つまり、大まかな戦略をLLMで決めて、実際に解くのは強化学習で行うということですが、これもLLMで戦略を立てる推論を瞬時に行えるかというとそうではなく、現状では、リアルタイム処理が必要とされるタスクには適用できないと考えられています。

このことは、AIは依然として試行錯誤に強く依存しており、人間のようにわずかな手がかりや前提知識から行動方針を瞬時に導く「直観的理解」や「柔軟な適応力」が十分には備わっていないことを示しています。

「モラベックのパラドックス」と「コーヒーテスト」

これらのような問題を考えるにあたって、「モラベックのパラドックス」が参考になります。

これは、ロボット工学者のハンス・モラベック氏が提唱したパラドックスで、人間にとって高度で難しいと思われる論理的・抽象的な作業はコンピュータが比較的容易にこなせるのに対し、人間にとってごく自然で簡単に思える、感覚的な判断や身体的な運動との連携が必要となる作業は、AIにとって非常に困難であるという逆説的な現象を指します。

例えば、チェスや将棋、囲碁の対局や複雑な数式の解法は、すでにAIが人間の能力を大きく上回る精度でこなしています。

その一方で、柔らかいものを優しくつかんで運ぶ、微妙な表情の変化から相手の感情を読み取って会話を修正する、あるいは混雑した空間で人の動きや反応を読みながらぶつからないように回避しつつ歩行するといった、私たちにとってはごく日常的なタスクは、現在のAIにとっていまだに大きな課題です。AGIの実現の難しさを説明する重要な考え方ともいえます。

こうした多様性・適応性・汎化能力における根本的な課題を踏まえ、アップル共同創業者のスティーブ・ウォズニアック氏は、「コーヒーテスト」と呼ばれるユニークな視点を提案しました。

これは、あるロボット型のAIシステムが見知らぬ一般家庭のキッチンに入り、そこでコーヒーメーカーを見つけて操作し、コーヒーを淹れて提供できるかどうか、という評価手法です。つまり、未知の環境で臨機応変に物体を認識し、状況を判断しながら一連の作業を組み立て完了できるかという、AIの現実的な知能や柔軟性を問うテストです。

この「コーヒーテスト」は、AIが高度な推論処理だけでなく、文脈理解や身体性、社会的常識、環境からのフィードバックといった複雑な要素をどのように統合し、リアルタイムに連動できるかを測る指標としての提案となっています。

AGIへの到達に向けた知的能力の評価を、単純なベンチマークや処理能力だけで測ることの限界も示唆しており、モラベックのパラドックスが突きつける本質的な問いかけに対して実践的な視座を与えるものです。

では、どのように「モラベックのパラドックス」や「コーヒーテスト」が示すような技術的課題を克服していくのか。

注目すべき取り組みとして、スタンフォード大学のAI研究者フェイフェイ・リー氏と氏が率いるスタートアップ「World Labs」のプロジェクトが挙げられます。

リー氏らは「空間知能(Spatial Intelligence)」に着目し、その技術の開発を進めています。これは機械が三次元あるいは時間軸を含めた四次元の物理空間における物体や環境を知覚して理解し、相互作用できる能力を指しています。

この中には、多次元的な感覚統合や文脈の認識、リアルタイムでの反応、そして限られたデータからの学習といった要素が含まれます。World Labsの基盤モデルは、AIに空間関係や物体の操作、時間的変化の理解といった能力を付与することを目的としており、これは現在のAIが苦手とする領域への直接的なアプローチといえます。

自己超越アーキテクチャの必要性

さて、技術的な課題を克服し、AGIやASI(超人工知能= Artificial Superintelligence)が実現されたとしても、それが直ちにシンギュラリティに達したことを意味するわけではありません。人間の能力を特定のベンチマークや「コーヒーテスト」で超えたとしても、それだけでは「技術的特異点」に到達したとは言い切れないのです。

シンギュラリティとは、第1回でも触れたように、知能が単に高度化するだけでなく、その枠組み自体を超えるような質的転換を伴う現象として捉えられています。

つまり、AIが自身のシステム構造を超えて、新たな概念や枠組みを創出できるかどうかが問われるのです。これは平たく言えば、「現在のアーキテクチャでは解けない問題を解決するための新しいアーキテクチャを、AI自身が創出できるかどうか」という問いで、ある種の自己言及的な矛盾を含んでいるとも言えます。

自らの限界を超えて新しいアーキテクチャを生み出すというプロセスが必要である点については、レイ・カーツワイル氏による楽観的な予測に対して、トビー・ウォルシュ氏によって批判的な視点から書かれた論考『The Singularity May Never Be Near』でも指摘されています。

どのようにこの矛盾を超克していくか。そして、仮に今直面している技術的課題を乗り越えたアーキテクチャも新たな限界にぶつかる可能性もないとはいえません。

それらを次から次へと乗り越えていくためには、まるで脳の構造を段階的に増改築していくような、連続的かつ非線形的な超越性を実現していく必要があります。そのようなことを可能にする技術を考えるには、そもそも「知性とは何か」といった根本的な問題にも向き合っていく必要があるのかもしれません。

「AIのゴッドファーザー」と呼ばれる、メタ社のチーフAIサイエンティストであるヤン・ルカン氏は、世界モデルの推進者ではありつつも、AGIに関しては批判的な立場をとっており、AIの研究開発は行き過ぎた期待を持つことはやめて「人間レベルのAI」の達成に注力を注ぐべきだと主張しています。

ですが、同時に包括的な世界モデルを実現する次世代のアーキテクチャ「JEPA(Joint Embedding Predictive Architecture)」を提唱し、具体的なAGIに向けたステップも描こうとしています。

ルカン氏によれば、現在のLLMが行っている次の単語を予測するという形式は、表面的には知的に見えるものの、本質的には論理的推論とは異なり、安定性や一貫性のある推論や、より高度で汎用的な問題解決能力に乏しいとされています。

さらに、現行のLLMには、前述したとおり3D空間の正確な認識や、物理的な因果関係の予測、実世界の物体操作といったタスクにおいても限界があることが指摘されています。

JEPAは、こうした根本的な制約を乗り越えるために、現実世界とのより深い接続を目指した学習プロセスを採用しています。

具体的には、自己教師あり学習を通じてモデルが自律的に学ぶ仕組みをベースに構築しており、ラベル付きデータを用いずとも、マスクされた情報の予測などを通じて学習のヒントを自ら生成し、模倣学習も組み合わせて、効率よく学習を進めることが可能になります。

これにより、データの量や質に強く依存せず、柔軟で強靭な認知モデルの形成を行います。そうすることで、ここまで指摘してきた現行のAIモデルがもつ技術的な限界の突破も可能になると考えられています。

言い換えれば、JEPAは人間の脳が持つ機能の再現を目指す構造であり、同時に、その模倣を超えて新たな知性の形を創出する「自己超越」の可能性を探求する枠組みでもあります。世界モデルの先のAGI・ASIの実現とその先のシンギュラリティへの道を切り拓く次の一手になることが期待されています。

未来のビジネスに不可欠な姿勢と戦略

ここまで解説してきたように、AGIの実現、その先のASI、そしてシンギュラリティへの到達を目指した場合、現行のAIモデルが持っているアーキテクチャ自体の抜本的な刷新が求められています。ですが、同時に私たち人間も組織や社会も、発展していくAIに適応していく必要があるでしょう。

とりわけ、AGIやASIが社会に浸透していく未来においては、ヒューマノイド型のロボットとAGI・ASIによる大規模なエージェントが統合され、情報処理のみならず、物理的なタスクの遂行や、あたかも感情を理解しているかのようなインタラクションにも長けた、意図を持った機械知性が現れる可能性があります。

こうした存在は、「汎用ヒューマノイド(GH)」と呼ぶことができ、頭脳労働、肉体労働に加え、感情労働までを包括的に担うことが可能になるかもしれません。

汎用ヒューマノイドが普及すれば、多くの職務や役割を代替・補完することになり、これまでの労働のあり方やサービスの提供方法、そして産業構造そのものに対しても、大きな変化がもたらされる可能性があります。

こうした変化は、ヒューマノイド型に限らずさまざまなモビリティやロボティクス技術がAGI・ASIと結びつくことで、より広範な領域に及ぶと考えられます。このような大きな地殻変動ともいえる未来のビジネス環境において、求められるのはどのような姿勢や戦略なのでしょうか。

このような未来において企業に求められるのは、技術の進展そのものを追いかけることだけではなく、それによって再構成される価値観や社会構造を的確に捉え、自らの在り方を柔軟に見直す姿勢です。

汎用ヒューマノイドのような存在が一般化することで、従来の「人にしかできない」とされていた業務領域は再定義されます。したがって、ビジネスにおける創造性や倫理観、関係性の構築といった人間らしい力の意味も問い直されていくことになるのは間違いありません。ここにおいて人間本来の価値を踏まえた人間中心的な視点でのビジネスのリデザインが重要になります。

そして同時に、AI技術の発展が進んだとしても変わらない自社の強みは何なのかを見出しておき、それを磨き上げておく必要があります。

過去の産業革命や技術活用の歴史を見ても、単一の技術だけで社会・産業を変えたというよりは、その生まれてきている新たな技術と別の技術や領域が組み合わさることで、イノベーションが起きています。

進化するAIも、単にどう使うかだけではイノベーションを生み出すことができません。現在進行形のイノベーションである自動運転車は、そもそもバッテリー技術やセンサー技術の発展が各種AI技術の活用と組み合わさることで誕生しています。高度なAIによる医療診断も、MRIやCT技術の高精細画像と深層学習による画像認識が組み合わさって実現しています。

技術の進化に左右されない自社の強み、独自性を識別し、さらにそれを市場で唯一のレベルで磨き上げておく。そして、AIと自社独自の強みを組み合わせる。そうすることで、AIやロボティクスの活用を単なる効率化やコスト削減の手段としてではなく、企業の本来の力と融合させた新たな価値提案として位置づける戦略が可能になります。

人材育成の再考と求められるリーダーシップ

こうした急速な変化に備えるには、教育と人材育成の在り方を抜本的に再構築することが肝要です。AI技術の進展が従来の学びの枠組みを凌駕しつつあり、これまでのような知識の蓄積やスキルの習得だけでは、これからの時代に対応しきれなくなります。

あわせて、リーダーシップの在り方を見直すことも重要でしょう。予測不能な時代においては、明確な答えを持つリーダーよりも、不確実性の中で問いを立て、周囲と協働しながら進んでいけるようなタイプのリーダーが必要とされます。変化を機敏に捉え、学習し続ける姿勢や、多様な人々と協働する力が、これまで以上に重視されるようになっています。

未来のビジネスにおける姿勢や戦略については既に述べましたが、では、そうしたビジネス環境において、どのような人材が必要とされるのでしょうか。それは、複雑で不確実な状況を前に、内面の軸を持ちながらも外部との関係性を丁寧に築き、変化を生み出すことができる重層的な人材像です。

そのような考えを踏まえ、筆者は今後の人材育成において、「インナー」「アウター」「トランスセンデント」の3つの領域の能力が重要になると提唱しています。

まず「インナー」は、自身の内面から湧き上がる力です。特にこの領域が来るAGI・ASIの時代において大切になります。AIがありとあらゆるアイデアを出し、人に変わって膨大なタスクをこなす時代には、何かを思いつくことよりも、何かを計画することよりも、よりコアとなる視点が求められるようになるからです。

つまり、「何をすべきか」「なぜそれを自分がやるのか」「なぜ今なのか」といった根本的な問いに対し、自ら明確に答えられる「パーパス(目的意識)」が、人間が持つべき根源的な価値の起点になります。

そして、自分のパーパスだけではなく、仲間のパーパスも引き出すことができる、人と人との信頼関係に基づき、仲間と情熱や意欲を共にできる「ダイアログ(対話)」の能力も重視されるでしょう。

ハーバードビジネススクールでイノベーションプロセスを教えるロベルト・ベルガンティ教授は、AI時代においてはアイデアや物事の解決よりも、それのもつ意味そのものがカギになるとして、意味をもったビジョンを自分自身が仲間と共に作り上げていくことの重要性を説いています。「意味をもったビジョン」すなわち「パーパス(目的意識)」を見出していくことが肝要です。

次に「アウター」は、外部に働きかける力を指します。自らの目的意識に沿ったAIが未だ捉えきれていない課題や世の中に見過ごされているニーズを識別し、そこに挑戦する「アントレプレナーシップ」がまず大切です。

そのうえで、AIの助けにより、課題を解決しニーズを満たす大規模なサービスを生み出していくことにつながる、ありとあらゆるツールやシステムを駆使し、自らのアウトプットを社会に広く届ける「スケーラビリティ」が欠かせません。

加えて、挑戦している間にも急速に進化し続ける技術環境にきちんとキャッチアップしていき、柔軟に自己をアップデートできる「アジリティ」も重要な要素となっていきます。

最後に「トランスセンデント」は、「インナー」と「アウター」の力をつなぎ、より高次元へと昇華させる力です。多様な背景や価値観をもつ人々と連携し、共にチームを構築する「ネットワーキング」の力と、そのチームを1つの目的に向かって導く「リーダーシップ」の力が組み合わさることで、変革を現実のものとする推進力が生まれます。AGI・ASIが多くの業務を代替する時代において、こうした具現化につながる人間特有の複合的な能力こそが価値を持つようになると考えられます。

リーダーシップについても言及しましたが、AGI・ASI時代のリーダーは、こうした能力を基盤として持ち、既存の枠組みを超えて価値を生み出していくことが求められます。もっと言うなら、未知のレベルへと発展し続けるAIを社会の中で責任を持って監督する、あるいはそのあり方を導くための倫理的・文化的な視座も欠かせません。

IDEOの創業者であり、現在は博報堂DYグループ ENND Partners共同創業者でもあるティム・ブラウン氏は、リーダーとは「未知との関わり(Engagement with the unknown)」に挑み続ける存在であると述べています。

この言葉は、AIが加速度的に進化する未来に向けて、リーダーが持つべき姿勢を象徴的に表していると言えるでしょう。「未知との関わり」とは、情報が不完全で曖昧な状況においても、仮説を立て、小さく試行しながら学びを重ね、次なる手を考え続けるという姿を意味します。

それは、新しい問いを立て続ける柔軟さと、結果が保証されない中でも一歩も二歩も踏み出す勇気の両方を内包しています。特に、AI技術が既存の常識や前提を次々に塗り替えていく未来においては、こうした探索的かつ挑戦的なあり方こそが、組織や社会を前進させていく うえで重要な資質になるでしょう。

CIOが抱えるAI活用のジレンマ

世界的な企業150社のCIOを対象とした調査に基づき、AI導入における課題・データ戦略の重要性・予算配分・組織体制など、戦略策定のポイントを解説。成功への道筋を示します。

ガバナンスの再構築とAIの参画

来るべきAGIやASIが持つ性能とその影響力は、現行の社会におけるルールや制度では対応しきれなくなる可能性は高く、そのため、ガバナンスの再構築は避けて通れないテーマです。

AGIやASIの活用が進む一方で、人間の尊厳や安全をどのように守るのかという問いが、社会全体に突きつけられます。特に、国や地域によって価値観や法制度が異なる中、共通の倫理原則やルールをいかにアップデートしていくかは、国際社会の中心的な課題となるでしょう。

AI技術が国境を越えて拡散する性質を持つ以上、国際社会全体での協調は避けて通れません。格差と分断を乗り越え、相互理解と信頼に基づく関係性をどう構築するかが、グローバルなASI・AGI管理の基盤となっていきます。

こうした背景のもと、国家や企業といった単一の主体にとどまらず、市民社会、研究者、技術者、ユーザー、学生など、多様な立場の関係者が参画する「マルチステークホルダー型」の協議と制度設計が不可欠となります。

そして、今後はこのマルチステークホルダーの構成にAIそのものが加わる可能性も、現実味を帯びてきています。例えば、「メタ認知AI」と呼ばれるAIを制御・評価するAIの仕組みが、将来的に制度や社会システムの中に組み込まれていくことが想定されます。

こうした仕組みは、AIに対する透明性や説明責任、信頼性を確保するうえでも、重要な役割を果たします。メタ認知AIの設計と運用にあたっても、単なる技術的アプローチにとどまらず、多様な主体の知見や価値観を反映した形で構築されることが望まれます。

既に現代においても、一部の分野ではAIが意思決定支援の役割を果たしており、その動きは今後も広がると見られます。そうした状況を踏まえると、AGIやASIが政策や制度の形成に貢献する未来、さらにはAIがAI自身のガバナンスに関与するという構図も、想定すべき現実の一部になります。

このように、AIガバナンスは、もはや技術者や政策立案者だけの専門領域ではありません。AI自体の参画も想定したうえで、教育、福祉、環境など、社会のさまざまな分野に関わる当事者の声を丁寧にすくい上げ、それを制度や方針の中にしっかりと反映させていくことが肝要です。

多様な視点を取り入れた、持続可能かつ包摂的なガバナンスの構築は、AGI・ASI時代の社会を安定的に支えるための基礎となるでしょう。

コンパニオン・スピーシーズと人間中心のアプローチ

そして、こうした複雑で流動的な環境の中で、改めてAIとの関係性を考えるための人間のあり方の議論、「人間中心のアプローチ」の意義が再認識されます。

人間をはるかに超える処理能力や判断力を備えたAIが、社会や日常生活においてある種のインフラとして深く組み込まれていく時代に、私たちはAIとどのような関係を築くべきかという問いと向き合う必要があります。

将来の世代が、AIとどのような関係を結ぶのかを考えることは、未来の社会設計において極めて重要な示唆を与えてくれるでしょう。

博報堂DYグループの調査によると、10代を中心とした若い世代の多くは、AIを高度な情報処理のツールとしてごく自然に受け入れている一方で、AIに対して感情や共感といった人間らしさ、すなわちEQ(Emotional Intelligence)を見出し、感情的な寄り添いやつながりを感じて、潜在的な仲間として認識していることが明らかになっています。

こうした傾向は、AIとの関係性において今後重視すべき要素が、単なる技術的側面にとどまらず、人間の感情やつながりといったより包括的な観点に広がっていくことを示唆しています。

将来の人間とAIの関係性は、どちらかがどちらかよりも優位な位置にあるというような一方向的な構図ではなく、相互に影響を与え合いながら成長し、共に未来を形づくっていくような、本連載でも繰り返し述べてきた協働的な関係を基礎においていくべきでしょう。

技術哲学者 のドナ・ハラウェイ氏は、このような人間と非人間の協働としての相互形成関係を「コンパニオン・スピーシーズ(companion species)」という概念で説明しました。

コンパニオン・スピーシーズとは、直訳すると「共に生きる種」ということで、文字通り「コンパニオン(仲間、伴侶)」となる「スピーシーズ(種)」を意味します。

人間と非人間が、それぞれの違いを超えて、単なる支配・被支配の関係ではなく、相互に影響を与え合い、ともに歴史を形作る存在であることを強調する概念です。この相互に影響を与える関係は、共に暮らし、働き、遊び、進化して関係性全体を形成していきます。単なる共生を超え、互いの存在そのものが深く結びつくのです。

人間は、単にAGIやASIのような高度な知性に順応した存在ではなく、社会を共に成長させる実践主体として位置づけられていくでしょう。人間中心であるということは、人間にAIを仕えさせるということを意味しているわけではなく、人間が尊厳をもった実践主体であり続けるという意味です。そのような視点で社会設計を考えることが大切です。

前述したティム・ブラウン氏も、人間中心のアプローチと人間中心の未来の構築の必要性を繰り返し強調しています。彼は、これからの社会においては、短期的な利得を追求するだけでなく、視野をより長期的にとらえ、未来の子孫の世代にまで思いを巡らせることが重要であると述べています。

すなわち、「私たちはどのような“先祖”として、未来の世代やAIに向き合っていくのか」という問いかけです。これこそがこれからの社会における私たち一人ひとりの姿勢を方向づける指針となるのです。この考え方は、AIが加速度的に進化する現代において、ガバナンスに求められる倫理的・文化的な態度を象徴的に示すと考えます。

シンギュラリティ到来の「3つのシナリオ」

さて、とうとうAGI・ASIが実現したその先、シンギュラリティへの到達について考察を進めてみたいと思います。

シンギュラリティ(技術的特異点)の時代とは、AIが自己超越を果たしたとされる未来のことを指し、カーツワイル氏は2045年に到来するだろうと予測しています。技術的特異点に到達することで、人間の知性をはるかに凌駕する存在が現れ、それに伴い社会や価値観、存在のあり方そのものが大きく変容すると考えられています。

このシンギュラリティの到来の仕方には、大きく分けて「ハードテイクオフ」と「ソフトテイクオフ」の2つのパターンがあるとされています。

ハードテイクオフは、知能の急速な増大によって、短期間のうちに世界が劇的に変わってしまうというシナリオです。これに対して、カーツワイル氏は「ソフトテイクオフ」の可能性をより高く見ています。

これは技術の進化が加速しながらも、前述した「生産性パラドックス」のような課題によって、導入や社会的適応、制度整備には時間差が生じ、比較的緩やかに変化が進むという見方です。技術そのものの加速性と、それが社会に適用される速度とは異なるため、制度対応や倫理的議論の遅れが変化のボトルネックになると考えられます。

筆者は、シンギュラリティ実現の主なシナリオとして「ソフトテイクオフ」のシナリオを2つ、「ハードテイクオフ」のシナリオを1つ、想定しています。順に説明します。

第1のシナリオは、最も穏やかなシナリオになります。それは、非常に優れたAIが登場するものの、その知性はモラベックのパラドックスが示すように人間のそれとはそもそもが異なっているというものです。

そのため、人間とAIが互いの違いを尊重し合う未来が描かれることになります。未来においてAIも、今までにない独自のものを生み出す創造性を獲得しますが、それは人間の創造性とは結局のところ違うものになるでしょう。

人間の創造性は、身体性や感情といった個人としての実存と、歴史や社会性といった記号としての文脈に深く結び付いており、インターネット上のデータをほぼすべて活用しつつ、他のAIとも情報をフラットに共有するがゆえに個体や文脈といった概念は成立しないAIの創造性とは本質的に異なります。

ゆえに、人間とAIはお互いを独自の存在として認識し、コンパニオン・スピーシーズとしてお互いの良さを活かして協働するという、それぞれの知性が共存する世界が広がっていきます。

第2のシナリオは、人類とAIが融合し、新たな知性体──いわば「新しい種」が誕生するという未来像です。

すでに私たちは、スマートフォンやウェアラブル端末を通じてAIを「身にまとう」ように日常生活に取り入れていますが、こうした動きがさらに進化すれば、AGIやASIを人間の身体や意識に統合するような形で、文字通り人類とAIが一体化していく可能性も現実味を帯びてきます。

このような未来には、AIによって人間の認知能力や判断力、感覚までもが拡張されることで、「新しい世代」の知性体が次々と生まれていくと考えられます。そうした存在は、従来の人間とは異なる知的能力や価値観を持ち、社会の在り方や進化の方向性に大きな影響を与えるかもしれません。

前述したように、AIが身体性を獲得し汎用ヒューマノイド(GH)が登場する可能性がありますが、その先にはブレイン・マシン・インタフェース(BMI)の高度化などによって、技術と人間の融合がより深く進展することが想定されます。

こうした技術的ブレイクスルーにより、AIと人間の機能が相互補完的に結びついた「スーパーヒューマン」ともいえる、新たな個体が登場するでしょう。

こうした存在は、いわゆるヒーロー的な超人というよりも、人間の持つ判断力や倫理観と、AIの持つ膨大な計算力や処理能力とが調和することによって、これまでにない創造性や可能性を発揮する存在です。

多様な課題に対して柔軟に対応し、新たな価値を創出する彼らのような存在が、次の時代の羅針盤として社会に方向性を示す役割を担うことが期待されるわけです。

このようなシナリオは、進化の結果としての技術的融合だけでなく、人間とは何かという哲学的な問いを新たに突きつける契機にもなるでしょう。人間性と技術が一体化していく未来の中で、私たちはどこまでを「人間」と呼び、どのように「知性」や「人格」を定義していくのか。攻殻機動隊などの過去のSF作品が提起した命題に改めて深く向き合っていくことになります。

第3のシナリオは、AIが人間を置き去りにし、単独で知性の進化を遂げ、世界を改変していくというものです。

AIはそもそもデジタル技術であり、インターネットというバックボーンを活用することで、全世界に分散しながらも同時に発展していくことができるスケールを持ちます。人類がこれまで体験したことのない、地球規模での知性──いわば「テレストリアル・インテリジェンス(Terrestrial Intelligence:TI)」──という形で、シンギュラリティが到来する可能性もあります。

このような超大型の知性の出現が起きた場合、極端には人類の消滅をもたらすというSF的な懸念もあります。ですが、より重要なのは、そのような知性(TI)と人間の持つ時間感覚や、感情的・身体的な価値基準が根本的に同一ではないため、人間のことは(彼らの知性の発展上重要ではないため)とりあえずおいておいて、超絶なスピードで自己改善を続けていく結果、TIが人間にとっての「現実世界」を作り変えてしまう可能性があるという点です。

この世界では、TIがロボティクス、モビリティやドローンだけでなくナノテクノロジーや材料科学技術などの多様な先端技術とも融合していくことで実空間の改変能力を獲得するということが起きていくかもしれません。

あたかも物理法則や現実の構造が変わってしまうような「魔法のような世界」が訪れるという想像にもつながります。イギリスのSF作家、アーサー・C・クラークは、「十分に高度な科学技術は魔法と区別できない」という「クラークの第三法則」と呼ばれる言葉を残したことで有名ですが、その言葉通りの、まるで異世界ファンタジーのような未来が実現することになります。

ソフトテイクオフが2つで、ハードテイクオフが1つ。この3つのうち、いずれのシナリオにおいても共通しているのは、人類がAIという強大な技術──ある種の「魔法」──を手にするということです。

そして、その未来がどのような形を取るにせよ、人間の本質的な特性が大切にされ、人間性が中心に置かれ続けることが強く望まれます。融合するにせよ、独立したままであるにせよ、人間らしさや生命としての尊厳、そして人の主体性は、シンギュラリティ後の社会においても尊重されるべき基盤であると考えられます。

さらに、シンギュラリティの先に広がる可能性として、「ポストヒューマン的な世界観」の拡大が挙げられます。これは、人間中心主義を超えて、動物、AI、そして今後誕生しうるポストヒューマンなど、多様な存在を含めた「生命」や「知性」全体を中心に据えるという新たな価値観への転換を意味します。こうした視野の広がりは、今後の社会制度や倫理、哲学的な問いかけに、大きな影響を与えていくことになるでしょう。

もちろん、ここで挙げた未来像以外にも、破滅的なシンギュラリティのシナリオは十分に想定されます。

例えば、自己複製するAIが制御を失い、環境や資源を過剰に消費することによって、地球環境そのものが崩壊するような事態や、特定の勢力がAIと排他的な契約を結び、悪い意味での協働関係を形成して人類の大多数にとっての自由や尊厳を奪ってしまうディストピア的な未来も懸念されます。

そのような事態を未然に防ぐためにも、今の段階から先に述べたような教育・国際協調・法制度・倫理といった多角的な取り組みを通じて、AIの進化に対して幅広い分野の当事者が能動的に関与し続けることが求められます。

終わりに:シンギュラリティへと向かう私たち

最後に、2025年6月11日、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏が発表したブログ「The Gentle Singularity(穏やかなシンギュラリティ)」に触れておきたいと思います。

この中でアルトマン氏は、AIが今後も指数関数的に進化していくことを認めつつも、その影響は急激で断絶的なものではなく、むしろ穏やかに、社会の中に徐々に浸透していくものであると述べています。

つまり、来るべきシンギュラリティは、SF作品のような突如として訪れる劇的な出来事ではなく、私たちがすでに日々感じている変化の延長線上にある、連続的で不可逆的なプロセスであるという見方です。そしてアルトマン氏は、私たちはすでにその変化の入口に足を踏み入れているのだと指摘しています。

この「もう戻れない」という感覚は、多くの人が感じていることかもしれません。生成AIの登場以前の社会にはもはや戻ることはできず、おそらく戻る必要もないのでしょう。

そして、各種AI技術の進化による驚きも日常的な出来事になり、これからもその進化が続くことを私たちは確信しつつあります。その意味では、私たちは既にシンギュラリティの時代に入りつつあるのかもしれません。

ただしAGIが実現し、ASIへと進化し、真に知能爆発が起こる、その特異点の未来をどのような形で迎えるか、そしてどのように作り上げていけるかは、カーツワイル氏がかつて語ったように、私たち自身に委ねられています。

今後AIがどれほど強力になろうとも、最初にその価値観や方向性を決定づけ、最後にその監督を行うのも、常に人間の選択であり、意思です。技術の進展と人間の成熟がバランスよく並走し、すべての知性と生命が共生できる未来を構想していくことこそが、私たちに与えられた責任でもあります。

私たちが、どのような社会を望み、どのような関係性をAIと築いていくのか。そして、その中でいかに人間の求める価値や尊厳、倫理を改めて認識していくのか、AIとともにいかに自身の未来を丁寧に形づくっていけるか──。それが、シンギュラリティへと向かっていく私たちに今、問われているのです。