Key Takeaways

目次

3分でわかるAgentforceとは

AIエージェントを作成し、展開するためのプラットフォーム「Agentforce」(エージェントフォース)について、5つのポイントで解説します。

「二極化」が進む生成AIの今

──UdemyのAI講座が好調とお聞きしています。

神川:おかげさまで、ChatGPTやCopilotなど生成AI全般の講座で8万人以上に受講いただきました。

海外の企業では、社員が最新のAIツールを見つけてきて、自発的に試せる風土がありますが、日本企業はセキュリティの観点から社員が好きに利用できる環境ではなく、トップダウンでAIツールが指定されるケースが多いです。

そこで大手のAIなら安心というイメージで、そうした講座を受け持っている私の講座が評価いただいています。こうしたAI活用講座が人気なのは、海外ではあまり見られない、日本独自の傾向ですね。

一般社団法人AICX協会・有識者理事/一般社団法人生成AI活用普及協会・協議員/株式会社TableWin 代表取締役

アマゾンウェブサービスジャパン・セールス職を経て、2023年よりユースフル株式会社に参画。AIを軸に法人研修、Copilot導入支援をはじめとする組織変革サービスを展開。世界最大級の学習プラットフォーム「Udemy」で、AI関連の講座が人気を集めている。国内外の主要AIカンファレンスにも登壇し、企業のAI導入に関する戦略的アドバイザーも務めている。

──講師業に加えて、企業向けAI導入・活用のコンサルティングも手がけていますが、現場に接する立場から見て、生成AIの浸透状況をどう分析していますか。

利用者は順調に推移している感触はあります。ですが、本当にきちんと成果を出せているか、使い続けているのかといえば、違った景色が見えてきます。

私にお声がけいただく理由として、以前は全社員に向けて生成AIの活用法をレクチャーしてほしいという声が圧倒的に多かったですが、今は違うお問い合わせも増えてきました。

それは、AIの習熟度が異なってきたので、使えない、使っていない社員を底上げしてほしいという内容です。

私がお手伝いした企業で、日本を代表するような社員数が数十万人規模の超大手企業が、表向きは「生成AIを全社で活用している」と打ち出していても、実際のアクティブユーザーを見ると、バラつきがあるのは事実。肌感覚ですが、依頼いただく支援先の60ー70%は、こうした「使わない・使えない層の底上げ」です。

MCPが切り拓いた、汎用ツールの進化の地平

──AIツールに話題を移しますが、ChatGPT、Claude、Copilotなどの汎用プロダクトを提供するベンダーの最新動向をどう受け止めていますか。

AIの中でも今大きな変換点にあるジャンルの汎用的な対話型生成AI、ワークフロー、RAGに分けて説明します。

まずChatGPTやClaudeなど汎用ツールは、これまで議事録などの文字起こしはきれいに作成できるようになったものの、そのテキストデータを適切な場所に格納するのも人、必要な人に共有するのも人で、AIが介入できる領域は非常に限定的でした。

そうした、人がやっていることもAIに任せるためにはどうしたらいいのかという課題に対し、OpenAIやAnthropic、GoogleやMicrosoftなどは、外部ツール連携を大幅に簡略化するアプローチで、AIを使いやすくすることを目指していますよね。特にMCP(Model Context Protocol)が、最近では話題になっています。

MCPは、Claudeを開発するAnthropicが提唱した概念、テクノロジーで、例えて言うなら下図のUSB-Cのハブのようなものでしょう。

今までは、ある機能を持つ生成AIを作る時、使用するAIモデルやツールによって開発要件が異なり、目的に応じたプログラムやコードを書く必要がありました。そこを、MCPがハブとなり共通の規格にすることで、生成AI開発の作業が格段に簡単になります。

例えば、Claudeのデスクトップアプリを使うと、SlackやGmail、Googleカレンダー、Notionをつなげたり、AIがGoogleドライブの中身を見に行ったりすることが簡単にできるようになっています。

これまでの作業をMCPがどう変えていくかというユースケースとして、代表的なものを1つ説明しますね。

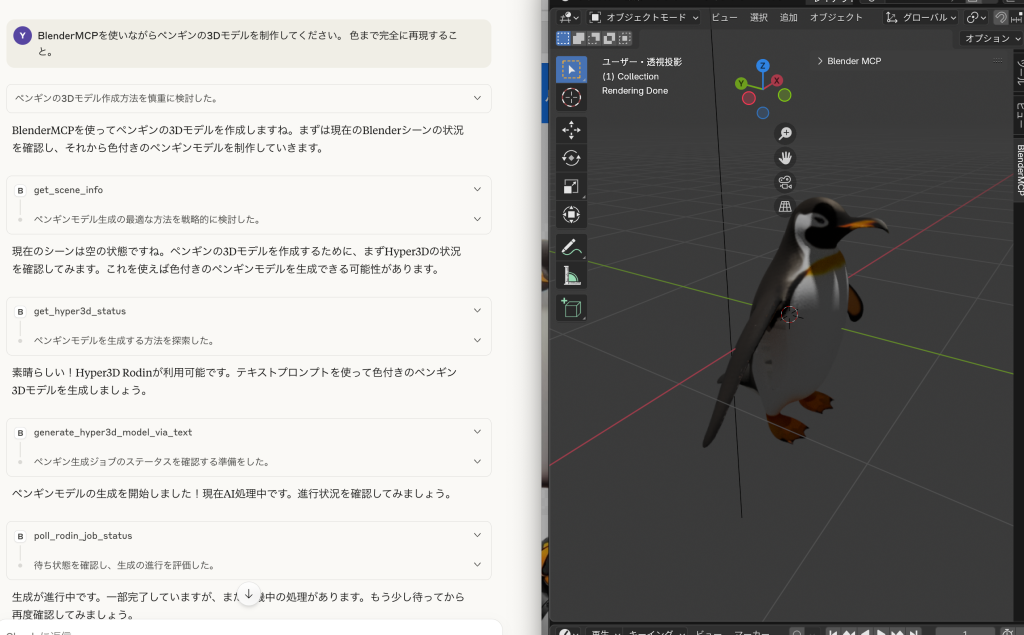

「Blender MCP」というものがあって、3Dモデルを作る「Blender」というアプリをMCPを経由して動かすことができます。

このペンギンの可愛いアイコン画像を、Claudeのチャット欄に貼って「3Dモデルを作って」とお願いすると、人は何もせず2,3分でペンギンの3Dモデルが完成します。

LLMでは、Blenderを動かすことはもちろん、3Dモデルを作ることもできないのですが、MCPにより3Dモデルを作る能力を備えたオリジナルのAIを手に入れることができるのです。

AnthropicのMCPの考え方に、OpenAIも賛同しMCPを入れると表明しています。ユーザーとしては、MCPサーバーで動かす先のアプリが増えていくことはハッピーですし、また先ほどのCursorやClaudeに加えてChatGPTなどMCPを動かすツールが増えていく流れが広がると、それに比例してMCPの良さが広がっていきます。

そうした広がりを目指して、GoogleやMicrosoftもこの流れに乗っていくと表明しています。

こうして、単独の生成AIではできないこと、プロンプトだけで太刀打ちできないことを、どのようにできるようにするかということに、各ベンダーが向き合っているのが最新の状況ですね。

Difyでできる「Slack・生成AI・RAG」の自動化ワークフロー

──Dify(*)に代表されるワークフローツールについて、具体的にどのような仕組みなのか教えていただけますか。

*Dify:ノーコード/ローコードでAIアプリケーションを構築できるプラットフォーム。ワークフローの自動化やRAGシステムの構築が可能

AI活用の現場でニーズが強いのが、問い合わせ業務です。ユーザーや社内の人から受けた質問を、可能な限りAIで自動化したいと思っています。そうした課題には、Difyを用いてワークフローを組んでいくことが有効です。

まずユーザーから質問を受けると、その質問の種類をこの「質問分類器」で判定してもらいます。例えば「月額費用を教えて欲しい」という質問なら、「これは費用の質問」とAIが解釈し、料金に関する問い合わせにフローが伸びていきます。

ここからはRAGの話で、社内のマニュアルを先にAIに読み込ませておくと、分類された質問それぞれにRAGが繋がってAIが回答を自動で作り、それが最終的にSlackで通知が来るように設定します。

ここで「なぜSlackか」が重要なポイントなんです。

これまでのAIチャットボットのように、受けた質問にAIがそのまま回答してしまうのではなく、質問対応者である人の私に対し「こういう質問が来たので、こういう返し方をしていいですか?」というように、AIが一旦Slackで訊いてきてくれる、つまりワンクッション入れて人の判断を挟むことができるのです。

お客様に対してAIが間違った回答をするのは問い合わせ担当者としては非常に問題ですし、それにうんざりして離れてしまったお客様との関係をリカバーすることは大変難しい。そのようなことが起こる可能性があると、せっかくコストをかけて生成AIが導入したのに使われないといったもったいないことになります。

そこで、ひと手間、人が一度確認し、最終的に返答するのはAIではなく人であるという状態をいかに作るかという、ワークフローの緻密なカスタマイズが必要になってきます。

AIで全てが自動化されることがもちろん理想ではありますが、実務にきちんと耐えうる業務設計を組むという観点では、こうした「人のチェックをどこで入れるか」に配慮したワークフロー整備が、非常に重要になってくるのです。

──Slackを入れた「Human-in-the-Loop(*)」の仕組みが、MCPなどの連携ツールによって、SaaS上で容易に実装できるようになってきている、と。

*Human-in-the-Loop:AIシステムの処理過程に人の判断や確認を組み込む設計手法

そうです。

またこうしたワークフローのSaaS系の二大巨頭に、このDifyに加えて「n8n(*)」というものがあり、n8nにはHuman-in-the-Loopの機能がすでに実装済みで、今後はDifyもHuman-in-the-Loop機能を入れるとオフィシャルに発表しています。

ただこれにより100%自動化が可能というものではなく、しっかりと使えるAIのワークフローを作った状態で、どれだけ業務を人から手離れさせられるかという「割合」の話になってくるのではないかなとは思っています。

*n8n:オープンソースのワークフロー自動化ツール。200以上のサービスと連携可能

AIエージェントをあなたのチームの一員に!

動画で見る「Agentforce in Slack」の革新的チームコラボレーション

Agentforce in Slackで、営業・サポートなど多彩な業務をAIエージェントが提案から実行まで支援。

RAGの実際のベネフィット、今後の展望

──生成AIがMCPでここまで進化する中で、RAGについてはどうでしょうか。

まず、RAGの6ステップというものがあり、それはこちらの図の内容です。

質問を受け付けて、その質問に対して、社内のデータベースなどの知識ベースから関連する情報を検索し引っ張ってきて、それを基に回答を生成するという仕組みです。

通常の検索と比較すると、こうした違いです。ChatGPTなどに長いドキュメントを読ませたとき、全てのものを上から読んでいくと下のものが読めなくなり、変な答えを返してしまう問題がよく起こりますよね。

それを回避するために、与えられたドキュメントを細かく区切ったうえで、「ここにありそうだな」というところから、ダイレクトに情報を取得してくるのが、RAGの良さです。

──ただ、上手に活用できているケースは少ない印象です。

成功事例としては清水建設で、RAGの精度が93-94%になったというニュースもあります。そこでは、個々人がデータを抱えてしまうのではなく、データが会社の資産としてきちんと管理されていた背景がありますね。

一方で、上手くいかない理由があるとすると、ほとんどの場合、データの前処理がうまくいってないということで、RAGの精度を上げるには「データをいかに綺麗にするか」というところに尽きます。

具体的には、先ほどのチャートの長いドキュメントを細かい文章に区切る「チャンキング」の工程で、チャンクの分け方を少しずつチューニングいくことだったり、裏側のAIモデルを良くしたり、プロンプトを変えてみるなど、AI側で何とか改善しようという試みです。

株式会社スニフアウトでは別のアプローチを試していて、AI側よりも「そもそものデータの持ち方をどう変えるか」という方を重視するものです。

たとえば、こちら、ゴミ出しパンフレットPDFをChatGPTに読ませると、全く上手く読めていません。

──人が読みやすいデータと、AIが読みやすいデータが、イコールではないという問題ですね。

はい、それはグラフィックデータに限らず、PowerPointでもExcelでも全て一緒です。

この問題を解決するアプローチには「人がAIに寄せていく」ものと「人が読めるデータをAIが読めるデータに変換する仕組みで解決する」ものの2種類ありますが、前者はやはり難しいため、後者のアプローチにいま我々は取り組んでいます。

──今後、RAGはワークフローの1パーツになるので、RAGという言葉自体が溶けてなくなる可能性があるかもしれないですね。

それもあると思います。そもそもAIエージェントを作る行為とは「人とAIが動くバランスをAIに寄せていく」という意思決定であって、我々が途中でAIを軌道修正する余地を次第に少なくしていくことに他なりません。

「AIに入力して、2,3分待ってワクワクしてアウトプット見たら、全然違うものが返ってきた」というようにならないよう、AIが人のことを理解してくれている状態を作ることが、大前提です。

そのため、RAGは今後AIエージェントを作る上で絶対に必要な手段となっていきますが、現在のようにRAG自体が前面で取り沙汰されることは少なくなるかもしれないですね。

これから求められるAIスキル。プロンプトから業務分解へ

──AIが進化するにつれて、ビジネスパーソンに求められるAIスキルも変化していくと思います。

これまでのように、全員がプロンプトを書けるようにするという画一的なものから、より組織の全体最適に向けたものへと変化が求められていると思いますね。

実際に、私がいま支援している大手自動車部品メーカーでも、人材育成の計画を3か年計画で作成し、3つのステップに分けて進めています。

Step1が、現在のAI人材育成の主流でもある、社員全員がAIのベネフィットとリスクを理解しているベースの状態を必須として作ること。

Step2が、自分の業務を効率化するために、AIに詳しい人に教わりながら、ワークフローを組める状態にすること。

最後のStep3が、自分のAIは自分で作れて、他の人の支援もできるような状態です。

ここで目指していく理想の能力としては、自分の仕事をうまく言語化して、それを先ほど説明したワークフローに落とし込んでいく力です。

──ワークフローをメタ認知して、AIに読ませやすいように因数分解していくと。

まさに。業務分解の能力やセンスが本重要で、その業務分解を進めるときには、1つ1つ細かいタスクにデータを区切って「このタスクではこういうデータが必要」「このデータを持っているのはあの部署」と、きちんと細かくAIが理解しやすいようにデータや業務の分類と整理ができる。そして、適材適所で必要なデータを手配できるようにするための、各部門とのコミュニケーションなども重要になってくるでしょう。

──個人がプロンプトを駆使してスキルアップしていこうという話ではなくなって来ていますね。

以前は、ピラミッド型で全員が画一的にプロンプトを書けるようになろうとされていたこともありましたが、それはもう終わりだと個人的には捉えています。

全員が身に着けるべきスキルは、個人情報保護法やプライバシー、著作権、そしてハルシネーションのようなリスクへの守りの部分と思っています。

利用するAIが生成AIである以上、100パーセント正しいものを絶対に出せるとは言えないものですので、そのリスクを踏まえた上で、「AIと働く」スタンスで取り扱えることが、全員が持つべきスキルですね。そのため、全員が複雑なプロンプトを組めるようになる必要はないと思います。

「AIエージェントReady」な組織の条件とは?

──AIエージェントを活用する時代に、優位に立つ企業の条件はどのようなものでしょうか。

人材育成と同様に、データを組織全体として一元管理するために「データをどう持つか」というルール整備を進めることが、AIエージェントReadyな組織を作るうえで、絶対に欠かせません。

──テキストやデータファイルでのコミュニケーションを残しておくことも重要になりそうです。

そうですね。その観点で言うとSlackを持つSalesforceは優位だと思います。

構造化、非構造化問わず提案書や見積書などのビジネスファイルやデータを一元管理し、活用することは大事ですが、それに加えて、何気ない会話やディスカッションのデータは今後より一層重要になるでしょう。

そうなるとSlackは強い。Slackにはコミュニケーションデータだけでなくファイル管理やワークフローなどの機能も備えており、「すべてのデータはSlackで」という流れは自然と生まれる可能性があるからです。

AIエージェントと人が共存する時代の組織マネジメント

──今後、AIエージェントと人が共存していく時代が到来する上で、神川さんの考える、AIによって企業や組織が強くなるために必要な、組織やマネジメントの再構築のあり方について、ご見解をお聞かせください。

先ほどからの「AIに自分の働き方やワークフローを教えてあげる」「AIに自分がいつも参照しているデータの処理方法を教えてあげる」というこれらのプロセスは、「企業の中で人がAIに対してオンボーディングする」という行為で、AIエージェントと協働するうえで絶対に重要になってきます。

昨今のAIの普及によって海外で人員が大幅に削減されたというようなニュースを見てしまうと、自分の働き方をAIに教えていいものか不安になったり、自分が持っている情報を自分だけで隠して自分だけが生き残ろう考えてしまったりというネガティブが働いてしまう可能性もあります。

そのため、「AIエージェントに自分の仕事を教えたほうがベネフィットがある」と思わせられる制度やインセンティブの設計を、AI導入と並行して人事部門など関係部署と考えていく必要があると捉えています。

──自律して働くAIエージェントは、もはやテクノロジーの枠を超えてサイバー人材である、デジタル労働力化する。人事とIT部門の協調がより求められそうですね。

そうですね。人事の人もテクノロジーについて考えていかなければいけないし、テクノロジーに携わる人も人事のことを考えなければいけない。その両者がお互いに歩み寄って混ざり合っていくことで、大きな可能性が拓かれていくと考えています。

AICX協会での取り組みとAIエージェント時代に向けたビジョン

──神川さんはAICX協会の有識者理事も務めています。最後にAICX協会での取り組みやビジョンを、お聞かせください。

協会として共通して持っているビジョンが「分断を超える」というもので、「何の分断を超えるか」という点は、その協会の中にある各人が見出していくものとして捉えています。

例えば、代表理事の小澤健祐さんと私が担っている役割は綺麗に分けられており、小澤さんが今回お話している人事や制度設計の話など上流で、私自身は、現場でどうAIを使っていくかという、より実装に近い部分を担当しています。そうした体制で、AIエージェントの社会実装をさらに加速していきたいと考えています。

企画・取材・執筆:池上雄太

撮影:遥名 碧

編集:木村剛士

AIを活用して業務の生産性を向上させる資料3点セット

AIを活用して業務の生産性を向上させたい方に向けて、すぐに活用できるヒントをまとめた資料をご用意いたしました。ビジネスにおけるAIの活用方法を幅広く知りたい方は、ぜひご覧ください。