トヨタ自動車東富士研究所(静岡県裾野市)では、乗用車やスポーツカーなど幅広い車両を対象に、安全かつ高速、快適に走行するための研究開発を行っています。

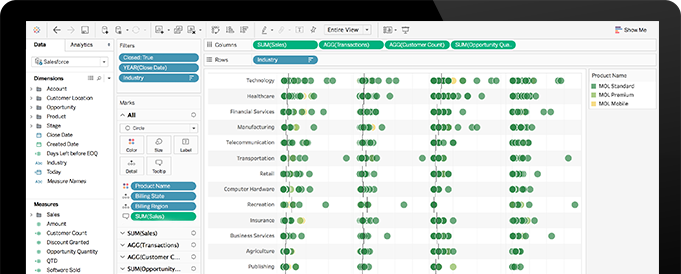

その中で、車両運動シミュレータや実車両でのテスト走行では、SalesforceのBIツール「Tableau(タブロー)」を活用し、走行データを即時に可視化することに取り組んでいます。

このユニークな取り組みは、2024年に開催したデータ関連の世界的イベント「Tableau Conference」でも発表され、世界各国からの参加者の注目を浴びました。このプロジェクトの背景と具体的内容、舞台裏を開発チームの主要メンバーに聞きました。

💡この記事で得られるインサイト

- 走行試験データを即時に可視化する力

- 0.01秒単位の膨大データも直感的に分析

- Python連携で高度な処理もTableauで完結

- 現場エンジニアが納得するデータ活用の形

- 開発スピードを支える可視化の即効性

目次

デジタルツインによる車両開発

──まず、相川さんのチームの役割を教えてください。

相川:トヨタ自動車には、大きく分けると「製品開発」「先行開発」「先端技術開発」の3つのR&D領域があります。

私が所属する東富士研究所では、「先行開発」や「先端技術開発」に携わる技術者が多く、製品に応用するための要素技術の開発、あるいは製品開発を支援するための設備などのツールを、少し先の将来に向けて技術開発をしております。

トヨタ自動車株式会社

東富士研究所 車両技術開発部 第2動的性能開発室 主幹 技術経営修士

私が所属する「車両技術開発部 第2動的性能開発室」では、主に「走る。曲がる。止まる」というクルマの基本性能を向上させるための研究開発を担当しています。

ここでは、「速く走行できる。短い距離で停止できる」という単純な性能だけを追うわけではありません。

「ドライバーにとってどういう自動車の特性が扱いやすいか」という、むしろ人間の感覚や感じ方に着目することも非常に重要です。

例えば、障害物回避のシーンでハンドルを急に切った時、クルマが機械として十分な反応をしたとしても、それをドライバーがコントロールしきれなければ、結局事故につながってしまいますよね。

そういうことがないように、どんな場面でもドライバーの特性を考慮したコントロールしやすいクルマづくりを目指しています。それが楽しくて安全なクルマにつながると思います。

従来のプロセスでは、シミュレーションでクルマの物理的特性を数値で確認し、その結果に基づいて試作車を作り、それをテストコースやサーキット、海外の公道などで走らせて試験していました。ただ、このやり方ですと、試作車を作ってからの手直しは非常に多くの労力がかかります。

現在このチームで検討しているプロセスは、プロジェクト初期の設計が固まり切っていない仕様検討の段階でも、車両運動シミュレータを活用したバーチャル評価環境を用いて、従来試作車で実施していたドライバーによる走行試験と同等の試験を実施しようというものであります。

問題が発生すれば、シミュレーションモデルを修正して対応策を検討できるので、従来よりも費用と時間の面で大幅な効率化ができると考えています。現時点ではまだ課題はありますが、遠くない将来には車両開発プロセスを従来よりも効率化できると期待しています。

0.01秒ごとの膨大なデータをTableauで可視化

──「Tableau(タブロー)」をどのように活用いただいているのですか。

相川:シミュレータや実車でのドライバーによる走行試験では、担当したドライバーの感性に基づく評価コメントを最重要視しますが、一方でドライバーのコメントだけでは物理現象として正しく理解できないケースがあります。

その時には、走行データをしっかり分析し現象を極力客観的に理解することが極めて重要だと考えます。我々はその場面でTableauを活用しています。

テストドライバーには、サーキットなどでの高速限界走行タスクでも、一般道の走行を模擬したような通常走行タスクでも、可能な限り走行のバラつきがなく、繰り返し精度の高い試験の実施が求められます。

弊社の尾登さんは、その点で非常に優れたテストドライバーです。精度が高いデータが得られること、これこそがデータの可視化をより強力にする秘訣だと思います。このようにして得られたデータをTableauで可視化しております。

走行試験終了直後にTableauで可視化したデータを分析し、結果に対するインサイトや次の走行に対するヒントなどを提供するのが、永山さんの役割になります。

トヨタ自動車株式会社

東富士研究所 車両技術開発部 第2動的性能開発室 DATA Saber

──車両から収集するデータは、どのようなものでしょうか。

永山:最低限の基本的な計測データは、ドライバーが操作するハンドルの入力角、アクセルの開度、ブレーキの踏み込み度合いです。車両の動きとしては、重心位置での上下・前後・左右の加速度、各軸の角速度になります。これ以外にも必要な項目はタスクに合わせて都度追加します。

これらのデータは100Hzのサンプリング、言い換えると0.01秒ごとに計測しています。BIツールとしてはデータサンプリングとしては非常に短いスパンで大量のデータを扱っている珍しい例ではないでしょうか。

喝采を浴びた「Tableau Conference」でのプレゼン

──Tableauが“サーキットに持ち込まれると”いう非常にユニークな事例ですので、米国で開催した世界的な“データの祭典”である「Tableau Conference 2024」で登壇をお願いしました。聴講者からは「Great!」「Interesting!」といった声が上がり、大盛況でした。

永山:自分が慣れ親しんできたTableauを使って業務に活用していたところ、それが非常にユニークだと言われて正直に言って初めは驚きました。

「How Toyota is using Python linkage on Tableau Prep through TabPy(トヨタにおけるTabPyを使ったTableau PrepでのPython連携活用方法)」というテーマで、これまでの取り組みを共有させていただきました。私たちとしても世界に向けて発信でき、大変意義深いイベントでした。

※TabPy (Tableau Python Server):ユーザーが Tableau の表計算を介して Python スクリプトと保存された関数を実行できるようにすることで Tableau の機能を拡張する、分析拡張機能。

※Tableau Prep:データ準備のスキルレベルにかかわらず、セルフサービスでデータの結合、クリーニング、形式変換、共有が簡単にできるツール。

発表では、走行試験後のデータ分析の重要性を説明したうえで、課題だった時系列データに含まれるノイズ除去の必要性を説明。解決策として、プログラミング言語「Python」の豊富な科学技術ライブラリをTableau Prepと連携させる仕組みを構築し、ノイズフィルタリングを実現していることを紹介しました。

さらに、実際のサーキットでのフィールドテストも動画で紹介し、車両が冷却のために1周して帰ってくるとデータ分析が完了している様子をご覧いただきました。

Tableauは、これまで使ってきた他のツールとはユーザーの熱量が違うなと気づいていましたが、このカンファレンスに参加し、「Tableau愛」が世界中に溢れていることを初めて肌で感じました(笑)。

Tableau Desktop

14 日間の無料トライアル版をお試しください

Python連携でノイズを除去しデータ分析が可能に

──技術的な課題と、TableauとPythonの連携による解決を詳しく教えてください。

相川:計測データには必ずノイズが発生してしまうため、そのまま可視化をしたとしても意味のある分析がしづらいケースがあります。

詳細な分析を行うにはノイズを除去するフィルター処理が必要ですが、それらの処理を得意とする科学技術系のライブラリが、残念ながらTableauにはありませんでした。

永山:当初はExcelを途中にいれて移動平均を使うなどの工夫をして、ノイズの影響を除去しようとしてましが、作業が煩雑なうえ、そもそもデータの品質的にも十分ではありませんでした。

そこでSalesforceのSEの方に何か別の手立てがないかと相談したところ、Tableau PrepからPythonのスクリプトを呼び出せると教えてもらい、そのプロトタイプも作成していただきました。それをベースに修正を繰り返し検証した結果、狙い通りのデータを得ることができるようになりました。非常に短期間で実現できたことも驚きでした。

最終的にはフィルター処理が可能になったことで、走行データからさまざまなKPIを抽出するなど、より高度な分析も実現できるようになりました。

高速分析を実現するための工夫

──評価コースを1周したところで、すぐに分析結果が確認できるようにするための苦労や工夫もお聞かせください。

相川:計測から可視化に至るまでのプロセスでは、まずクラウドにデータを転送する処理、その後クラウド上でデータを切り出す処理、最後にその切り出されたデータをTableau PrepおよびTabPyサーバーで1周の走行分データとして処理する工程があります。

データ量がそれなりに多いので、データのクオリティが低いと可視化の前の前処理に時間がかかってしまいます。そういうことがないようにクラウド上でデータを格納する際に、Tableau Prepで処理しやすい形にしておくことが可視化をスムーズにするポイントです。

永山 Tableau Prepの処理はPCのスペックにも左右されます。社内のIT部門に相談してハイスペックの専用PCを導入したことも、高速化を実現できた要因です。

実際の現場では、相川さんからインカムで「3周目と5周目だけ出しておいて」といった指示を受けて私が処理することもあります。ドライバーがクルマから降りるとすぐに分析結果を確認できるようになっていて、Prepを使うと、見たい周回のデータだけを取り出すのも簡単です。

「丸裸にされる」緊張感をよりよい開発につなげる

──尾登さんは、テストドライバーとして分析結果をどのように活用していますか。

尾登:正直に言って、「丸裸にされる」という感覚で、クルマから降りてくると少し緊張しますが(笑)、評価結果の妥当性や改善点を客観的に把握できるので、得られるものは非常に大きいですね。

トヨタ自動車株式会社

モビリティ安全基盤開発部 第3試験課 組長

相川:評価にバイアスがかからないように、尾登さんにはシミュレーションのどのパラメータをどのように変えたかを事前に伝えない、ブラインドテストを実施してもらいます。

そういう条件下での評価結果ですので、結果に対する信頼性は非常に高いと思います。一方でドライバーからすれば、試されているような感じも受けるのでなおさら緊張すると思います。尾登さんはそれに耐えられるプロなので大丈夫だとは思いますが(笑)。嫌がるドライバーはいると思いますよ。

尾登:シミュレータは実際と感覚が違う部分もあるので、私が「さっきより速かった」と思っても、データを見ると違うケースがあります。感覚を重視しつつ、データも活用しながら性能評価や判断をしていくことが重要だと思います。イメージとしてはアナログとデジタルの両輪で突き詰めている感覚ですね。

相川:評価結果を製品開発チームに伝える際には、データというエビデンスによる裏付けを含めて、より信頼性の高いレポートを提出できることが大きなメリットですね。

意欲的な開発に応えるTableauとサポートを評価

──改めてお聞きしますが、数あるBIツールの中で、なぜTableauを選択いただけたのでしょうか。

永山:私がTableauを使い始めたのは今回のような走行データの分析とは別の業務を担当しているときに、ちょうど社内で空いているライセンスを見つけたのがきっかけです。

コードを書くことが苦手なので、直感的な操作でやりたいことが実現でき、トライアンドエラーも容易で、改善にもそれほど時間がかからないところが魅力でした。ちょうど5年ほど前に走行データ分析でも使えるのではないかというアイデアが出てきて、試し始めたのがきっかけになります。

──Salesforceのサポート体制はいかがですか。

永山:独特なデータを扱っていることもあり、私のスキルではTableauの機能を使いこなせない場面も出てきますが、Salesforceのトヨタ担当の方に「Slack」を通して質問すると、当日や遅くても翌日に解決できることが多いので、スピーディにさまざまなことにチャレンジすることができます。

相川:弊社をご担当いただいている方のご自宅が研究所から近いということもあるのかもしれませんが(笑)、問い合わせに対する対応スピードが非常に速い。これほどレスポンスが早いサポート体制はあんまりないんじゃないでしょうか。

さらなる高速化を目指す。データ活用によるドライバー育成も視野に

──車両開発における今後の展望について教えてください。

相川:技術面でいうと、現在はローカルPCでデータを処理していますが、将来的にはサーバー間連携に移行したいと考えています。クラウドに蓄積されたデータに直接アクセスできれば、さらなる高速化が実現できるでしょう。

活用面では、現在は一部の製品に限定したプロセスなので、より多くの製品開発や技術開発に拡大していきたいですね。また、運転の良し悪しを定量化すると、優秀なドライバーの育成支援でも活用できそうです。

継続し続けていればTableau上に品質の高いデータが蓄積されていきます。どのような条件で取得されたデータかが全て管理されているため、この資産価値の高いデータを二次利用していくことも展望の一つです。

AI技術の活用も検討することになるでしょうが、必ずしも正しいとは限らない解釈をしてしまう恐れもあるため、慎重に進めたいと思います。一方でViz作成においては、Tableau Agentの自然言語による支援機能に注目しています。

執筆:加藤学宏

撮影:竹井俊晴

取材・編集:木村剛士

Tableauを体感する

Tableauは「We help see and understand data」をスローガンに、直感的に複雑なデータをわかりやすく見える化して、次のアクションに繋げることができます。