AIの台頭や変化する顧客の価値観 ──。激動の時代に製品のスペックや機能の優位性をうたうだけでは、顧客に選ばれ続けることは難しくなっています。

競合との差別化に疲弊する企業が増える中、今注目を集めているのが、新たな市場そのものを創り出し、競合不在の領域で圧倒的No.1となる「カテゴリー戦略」です。

『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる』の著者であり、数々の企業の成長を支援してきたsuswork株式会社の田岡凌代表取締役に、その本質と実践のステップを聞きました。

suswork株式会社 代表取締役

京都大学卒業後、ネスレにてネスカフェ、ミロのブランド担当。外資系企業のブランドマーケティング責任者、マーケティングスタートアップ CMOを歴任。現在、suswork株式会社にて、スタートアップから大企業まで数十社のマーケティング戦略支援を行う。株式会社Sales Marker外部顧問。カテゴリー戦略の専門家。ギャラップ社認定クリフトンストレングスコーチ。PIVOT、NewsPicks、Markezine、ITメディアなどで多数出演。

マーケティング最新事情レポート第9版

世界各国約5,000人のマーケターから得たインサイトから、AI、データ、パーソナライズのトレンドを探ります。

「カテゴリー戦略」が求められる理由

──まず、田岡さんが提唱する「カテゴリー戦略」とは、どのようなものか教えてください。

田岡:カテゴリー戦略は、イノベーションそのものです。ただし、本書のカテゴリー戦略では、一般的なイノベーション創出のアプローチと少し異なります。

イノベーションは多くの場合、企業視点で考えてしまうケースが多かったと感じています。しかし、本書で定義しているカテゴリー戦略では、「お客様のどんな潜在課題を解決するか、どんな新しい価値をつくるか」「お客様の頭の中にどんなカテゴリーを想起してもらうか」という顧客起点から考えます。

また、イノベーションは発明のような偶発性の高い印象がありますが、カテゴリー戦略は顧客起点で正しくステップを踏むことで、高い再現性で実践することができると考えています。

私たちは当初、この取り組みを「グロース戦略」と呼んでいました。しかし、さまざまな企業に伴走する中で、コミュニケーションやプロダクトの戦術以前に、お客さまの頭の中で自社が「何屋」として認識され、「どこで戦うのか」を定義すること、つまり、「カテゴリー」こそが事業成長の根幹をなす最重要事項だと確信したのです。そこで、この考え方を「カテゴリー戦略」と名付け、体系化しました。

──著書の『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる』はAmazonの主要8部門で1位を獲得するなど、話題になっています。なぜ今、カテゴリー戦略が求められているのでしょうか。

世の中がすさまじいスピードで変化しているからです。AIなどのテクノロジーの進化はもちろん、政治経済の動向も含め、1年で環境が様変わりしてしまいます。

こうした変化の激しい時代には、人々の暮らしや仕事の中に新しい課題が生まれ、それを解決する新しいソリューションが次々と登場します。つまり現在は、新しいカテゴリーが誕生し、世の中に浸透しやすい時代だとも言えるのです。

──生活者の購買行動にも変化が起きているのでしょうか。

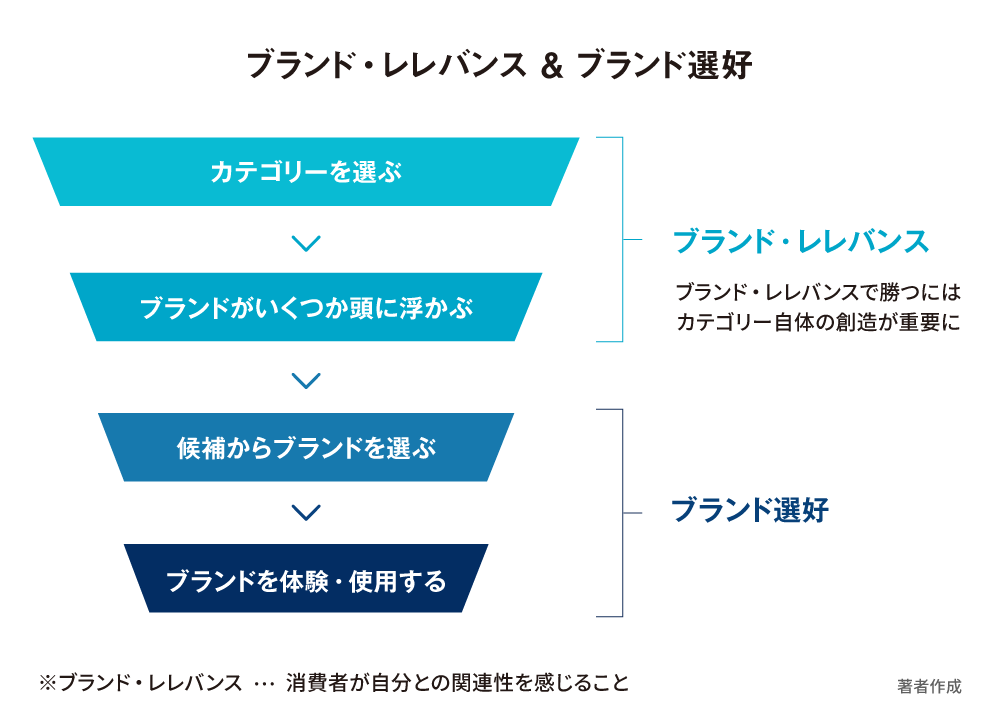

田岡:ブランド研究の第一人者、デイビッド・アーカーもカテゴリーの重要性を指摘していますが、現代ではブランド間で比較される前のカテゴリーの段階で、すでにお客さまの頭の中で勝負が決まってしまっていると考えています。

多くの人は、いきなり「プレミアムモルツを飲みたい」とブランドを思い浮かべるわけではありません。まずは、「ビールを飲みたい」とカテゴリーを決めてからブランドを選びます。つまり、お客様の頭の中に「ビール」というカテゴリーでまず想起されなければ、そもそも購買の選択肢にすら上がれないのです。

そのため、カテゴリーのNo.1企業は「ビールを飲みたい」という需要そのものをどう創出するか、どのように市場を広げるかが成長のカギとなります。

さらに、世の中にプロダクトやサービスがあふれる中で、生活者は同一カテゴリー内での細かい差を以前ほど魅力に感じなくなっています。

生活者が魅力を感じるのは、まだこれまでになかったカテゴリー。たとえば、ビールの中でも「クラフトビール」のような新しいカテゴリーに新鮮さを感じ、選ぶ傾向が強まっています。

この変化は、企業戦略にも大きな影響を及ぼします。企業は、既存のカテゴリーとは違う新しいカテゴリーをいかに創り、人々に想起してもらうかが重要になるのです。

──そうなると、マーケティングのアプローチも変わってきますね。

ここで重要なのが「戦略的視点の転換」です。これまでの同一カテゴリー内でのマーケティングでは、個々のお客様を深く理解するミクロな視点(虫の目)と、市場全体を俯瞰して捉えるマクロな視点(鳥の目)が重要でした。

しかし、変化の激しい現代に本当に必要なのは、時代の流れを読み解く第3の視点「魚の目」です。 世の中が変わっていくことを前提として、その変化によってお客様にどのような新しい課題が生まれるのかを先読みすることが、不可欠です。

「ネスカフェ」の事例が「魚の目」の重要性を示しています。ネスカフェがいくらインスタントコーヒー市場の中で強力なブランドであっても、国内で人口が減りコーヒーを飲む人の総数が減ってしまえば、売上は伸び悩んでしまいます。

そこで、ネスレはインスタントコーヒーという既存の枠に留まらず、1杯ずつ淹れたてが飲めるカプセル式コーヒーマシンや、マシンが無料で本格的なコーヒーが飲めるオフィスコーヒーサービス(ネスカフェ アンバサダー)といった新しいカテゴリーを自ら創り出し、リードすることで新しい市場の可能性を創出しました。

このように、ブランド起点で競合と比較して「どう差分を出すか」と考えるのではなく、顧客起点で「どんな潜在課題があるのか」「次にどんなカテゴリーが生まれるのか」を考える視点が、今まさに求められているのです。

競合不在の新しいカテゴリーを生み出すヒント

──確かに、成長を続ける多くのブランドは「魚の目」を持って、新しいカテゴリーを創出しているように思います。カテゴリー戦略を推進することで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

大きく4つのメリットがあります。

1つ目は「脱コモディティ化」です。「うちの商材はコモディティだから、どうしようもない」という相談を頻繁に受けますが、私はそこにこそチャンスがあると思っています。

例えばラー油は調味料領域でコモディティでしたが、桃屋は「ラー油を食べる」という新提案で新たなカテゴリー「食べるラー油」を生み、従来の競合との比較検討の土俵から抜け出し、選ばれやすくなりました。

2つ目は「市場の成長」です。新たなカテゴリーを創ることは、市場に新たな成長ドライバーを生み出すこと。当然、そのカテゴリーを創った企業がNo.1となり、恩恵を最も大きく受けることができます。

「市場が伸びない」と嘆く業界ほど、まだ見つけられていない成長の可能性があります。先ほどの「食べるラー油」の事例においても、ラー油市場全体の飛躍的な成長が実現されています。

3つ目は「プライシング」です。人はカテゴリーで価格を想起します。たとえば、普通のジムなら月会費1万円前後をイメージしますが、「パーソナルジム」と聞いた瞬間に、その価格帯では無理だろうと誰もが思いますよね。カテゴリーを再定義することは価格の常識を変え、ひいてはビジネスモデルそのものを変革する力を持っています。

そして4つ目が、「採用と組織への好影響」です。カテゴリーNo.1企業は、良いお客様だけでなく、優秀な人材も惹きつけます。「営業のDXをやりたい」と思った候補者がSalesforceを想起するように、候補者の頭の中でも真っ先に選ばれる存在になる。

これは採用に絶大な効果をもたらしますし、「自分たちは何の会社か」というミッションが明確になることで、社員のエンゲージメント、インターナルブランディングにも大きく貢献します。

カテゴリーを創造する「4Cモデル」

──アイデアの種を具体的なカテゴリー戦略に落とし込むためには、どうしたらいいのでしょうか。

大前提として、カテゴリーは企業がつくるものではなく「お客様の頭の中にある」ということを忘れてはいけません。そのうえで、4つのステップで戦略を構築していきます。これを、「カテゴリー戦略の4Cモデル」と呼んでいます。

まず、すべての起点となるのが「Customer Problem:顧客の潜在課題」です。お客様が気づいていな課題を見つけだし、言語化します。この潜在課題がすべての起点です。

自社だからこそ解決できる潜在課題を見つければ、その解決策はおのずと「Category Value:独自の価値」になります。ここで重要なのは、価値が明確でシンプルであること。お客様は忙しいので、一瞬で明確な価値が分からないとすぐに離れてしまいます。

たとえば、法人営業の領域で「これで商談が増えます」と言われれば価値が分かりますが、「可視化できます」だけでは「だから何?」となってしまう。誰が聞いても価値がわかるレベルまで、シンプルに言語化する必要があります。

──3つ目の「Category Keyword:カテゴリー・キーワード」は?

ここまでは従来のマーケティングでも当然、重要とされていました。この「カテゴリーキーワード」からがカテゴリー戦略の最重要ポイントです。ここでさらにコンセプトを一言で表現できるレベルまでシンプルにします。

たとえば「自動で掃除をしてくれるから、時間をかけなくてもきれいになります」という価値を伝えるには5秒かかりますが、「ロボット掃除機」というキーワードなら1秒で伝わります。

1秒で伝わるようになれば、それが人々に語られ、社会現象になり、結果的にイノベーションとなります。人は言葉で思考しますから、その思考に使われるキーワードを創ることが、次の時代の「当たり前」を創ることになり、市場の創造に繋がっていくと考えます。

──確かに「ロボット掃除機」は1秒でその価値が伝わりますね。4つ目のCである「Category Perception:カテゴリー・パーセプション」とはどのようなことでしょうか。

「カテゴリー・パーセプション」では、カテゴリーの価値を直感的に伝えるイメージが大切だと考えています。マーケティング業界でもっとも過小評価されてきたのがこの部分かもしれません。

人は理屈だけでなく、映像や音、手触りといった五感を通じて価値を記憶します。そのため、「キーワード」と「価値が一瞬で伝わるイメージ」をセットで設計することが不可欠です。

これは、BtoBビジネスでは重視されていない視点ですよね。BtoBでは「営業担当者が会って説明すれば、複雑な価値も伝わるはず」と考えてしまいがちです。しかし、例えば15秒のCMで価値を伝えるには価値をどうイメージづけるべきかといった思考こそ、複雑な意思決定を突破しなければならないBtoBに本来は不可欠なのです。

顧客に会い、理解する。ビジネスの原点に立ち返る

──実際にカテゴリー戦略に取り組みたい企業はまず何から手をつければいいのでしょうか。

やるべきことは、とてもシンプルです。顧客に会うこと。これに尽きます。

「顧客理解が重要」と誰もが言いますが、「顧客って具体的に誰ですか?」と聞くと、実在しないペルソナの話になってしまうことが多いんです。

特に、普段お客さまと直接話す機会が少ない経営者、マーケティング、経営企画の方々が、自ら現場に足を運び、顧客と対話することが重要です。顧客が日々何を考え、何に悩み、どういう文脈で自社の製品を使ってくれているのかを肌で感じる。

──顧客との対話で得た気づきを、どのようにビジネスに活かせばよいでしょうか。

顧客理解というアナログな活動と、それを仕組み化するテクノロジーは両輪です。対話で得た「A社はこんなことで困っていた」という貴重な気づきを、担当者だけの情報として眠らせてしまうのはもったいないですよね。

そこで、その情報をSalesforceなどのCRMに記録し、組織の資産として誰もがアクセスできるようにすることで、初めて戦略的な顧客理解が可能になります。CRMは顧客を管理するツールというだけでなく、顧客との関係性から得たインサイトを蓄積し、全社でサイエンスを高めていくための必須インフラです。

──最後に、カテゴリー戦略を成功に導くために、マーケターや事業を率いるリーダーが心に留めておくべきことは何でしょうか。

「新しいカテゴリーはもうないのでは?」「もうやり尽くされているのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、むしろ逆です。

変化の少ない時代であれば、さまざまな企業が新しい戦略で課題を解決し尽くし、飽和状態になるかもしれません。しかし今は、飽和感よりもむしろ飢餓感のほうが強いのではないでしょうか。

変化が激しければ激しいほど、至る所にひずみが生まれ、潜在課題があふれる。その多くが、まだ言語化されていない状態、カテゴリー化されていない状態です。既存のコモディティ市場であっても、新しいカテゴリーが生まれる余地は十分にあります。

ITはもちろんですが食品、介護、ライフスタイルなど、あらゆる領域で新しいカテゴリーが求められています。解くべき潜在課題は、まだまだ無数に存在しています。

「顧客と向き合い、その課題を解決する」というビジネスの原点に立ち返ることが、変化の時代をリードする最も確実な一歩です。

顧客との関係性を深めるマーケティング施策40選

顧客とのエンゲージメントを強化し、ビジネス成長を加速させるための、今だからこそ実践すべきデータとAIを駆使したマーケティング施策を40本厳選!

取材・執筆:野垣映二(ベリーマン)、執筆:村上佳代、撮影:幡手龍二、編集:木村剛士