多くの企業で営業データの蓄積が進む中、「データはあるけれど活用できていない」という課題を抱える企業は少なくありません。せっかく蓄積したデータを成果につなげるには、どのようなアプローチが有効なのでしょうか。

『データを利益に変える! データドリブンセールス』の著者であり、株式会社セールスアナリティクス代表取締役の高橋威知郎氏に、営業組織におけるデータ活用の具体的なプロセスや成果を上げるためのポイントを聞きました。

データ分析の始め方

組織や事業の現状を把握する上で、重要となるのがデータ分析です。しかしやり方を誤ると課題を特定出来ず次の行動に繋がりません。本動画ではデータ分析を始めるうえで考えるべきことをご紹介いたします。

なぜ日本企業は成果を出せないのか

──データ活用の重要性は理解されているものの、成果につながらない企業が多いです。この理由をどのように捉えていますか。

高橋:いくつか要因がありますが、日本企業特有かもしれないと感じるのは「営業担当者が非常に優秀である」ということです。個人の工夫や頑張りで十分に成果を出せてしまうため、データに頼る必要性を感じにくいのかもしれません。

私が支援してきた企業の中で興味深い事例があります。

ある大手製造業の海外展開で、日本とドイツ、アメリカの販社でデータ活用の共通の取り組みを実施したことがありました。営業リストを自動的に作成して、その通りに営業活動を行ってもらう内容です。その結果、ドイツやアメリカでは予想通り受注率が向上しましたが、日本だけ全然成果が上がりませんでした。日本では営業担当者が必ずしもリストを活用してくれなかったのです。

この背景には、依然としてKKD(勘・経験・度胸)を重んじる文化が根強く、データに基づいて営業活動を行った結果、「成果が下がってしまったらどうしよう」という不安感があるのではないでしょうか。

株式会社セールスアナリティクス 代表取締役

実務で20年以上データ分析業務(中央省庁・大手通信業・ベンチャー企業など)に携わる。小売業から製造業、1人社長企業から大手企業まで様々な企業の現場データ活用や数理モデル構築、データ分析の組織づくりなどを支援。業務効率化、コスト削減、売上向上などに寄与。関連書を10冊以上執筆。

──今までのやり方を変えることに対する不安と抵抗ですね。

もう1つの大きな原因は、「データ分析側と現場側の断絶」です 。データを分析する人とそれを活用する現場の営業担当者との間に物理的・組織的な距離があるほど、うまくいかないことが多いですね。

たとえば、DX推進室のような部署がコーポレート側にあって、営業とは別フロアにいる。分析担当者は営業の現場業務を理解しておらず、現場の実態にそぐわない高度で複雑な分析をした結果、現場ではなかなか使われないなんてことがあります。結果として使われないダッシュボードが大量に作られることになります。

よく、「現場のデータリテラシーが低いからだ」と言われることもありますが、私はむしろ分析者の現場リテラシーが低いことが問題だと考えています。現場からすれば、「なぜ分析者側の都合に合わせて勉強しなければならないのか」という気持ちになるのは当然です。

できるだけ分析する側が現場に足を運び、営業担当者と一緒に課題発見からテーマ設定まで行うことが重要だと考えています。

「セールスアナリティクス」とは何か

──高橋さんは著書の中でデータを活用した「セールスアナリティクス」の必要性を説いています。改めて、「セールスアナリティクス」とは何か、教えてください。

「セールスアナリティクス」とは営業生産性を上げることを最大の目的とする活動のことです。

生産性を上げるには2つの方法があります。1つは、文字通り「営業効率を上げる」こと。もう1つは、営業担当者が「営業以外に費やしている時間を減らし、本来の業務に集中できるようにする」ことです。

「営業以外の時間」というのは、たとえば資料作成やメールの返信、あるいは提案する商材の関連知識を調べるといった営業の準備にあてる時間などのこと。ここに時間を取られすぎると、お客様と向き合う本来業務の時間が圧迫されてしまいます。

「セールスアナリティクス」で活用するデータは、営業に関わるあらゆるデータが対象となります。CRMに蓄積された顧客データや商談データはもちろん、市場の情報、提案書といったデータも含まれます。さらに、クチコミや紙の資料といったアナログな情報も電子化して共有できる状態になれば立派な分析対象です。

CRM(顧客管理システム)入門ガイド

働き方改革やDX、データ活用の実現に向け多くの企業が取り入れているCRM。CRMの必要性や導入方法などをわかりやすく解説します。

──データを活用して営業効率を上げるためには、どのようなアプローチがありますか。

典型的なパターンが3つあります。まず、新規顧客の獲得支援です。データ分析によってより成約確度の高い見込み顧客リストを作成したり、効果的なアプローチ方法を特定したりします。

2つ目が、顧客の購買履歴や行動データを分析することで、既存顧客の離反防止や取引継続を支援することです。

そして、3つ目が既存顧客の深化。つまり、アップセルやクロスセルの機会をデータから見つけ出すことです。既存顧客のデータの中にはまだ気づかれていないビジネスチャンスが眠っていることが多く、私はこれを「宝探し」と呼んでいます。アカウントベースドマーケティング(ABM)や顧客生涯価値(LTV)へのアプローチに考え方としては近いです。

このほか、業務効率化の観点からのアプローチもあります。たとえば、個々の営業担当者の活動データ、「Outlook」のスケジュールなどを分析し、どこにどれだけ時間をかけているかを把握することで、非効率な業務を見つけ出して改善につなげるといった取り組みです。

成果を出すデータ活用の3ステップ

──では、実際に成果を出すためにどのようにデータ活用を進めればいいのでしょうか。

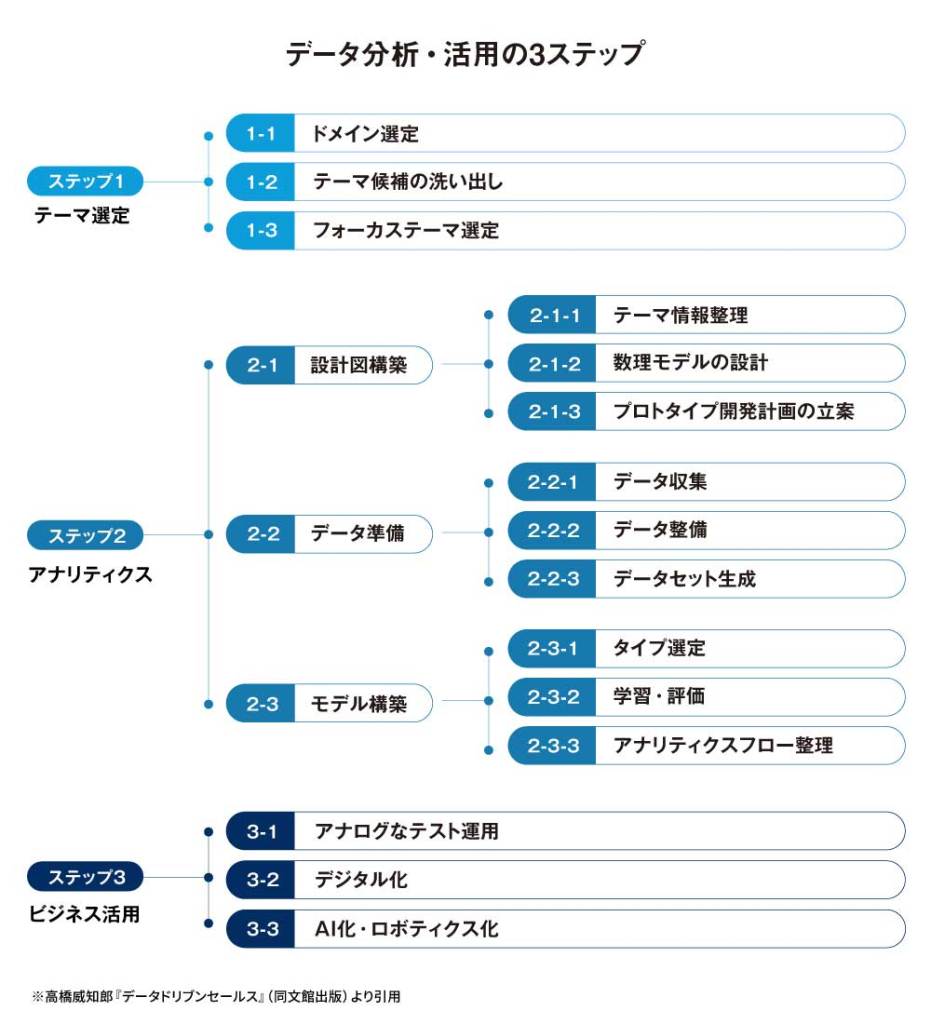

データ分析・活用で成果を出すためには、「テーマ設定」「アナリティクス」「ビジネス活用」の3ステップで進めていきます。このうち特に重要なのが最初のテーマ設定です。

良いテーマの条件は、現場の営業担当者が「これで自分たちの営業成績が伸びそうだ」「これなら自分にもできそうだ」と共感・納得できること。いくらデータ分析的に真実をついたものであっても、現場の営業担当者が「やらされ感」を感じ、腹落ちしないテーマでは社内に浸透しません。

そこで、私が提案しているのが、分析側と現場が「共犯関係」になることです。「このデータを使って営業成績を上げる」という企みを一緒に考え、現場の営業担当者にも当事者意識を持ってもらう。特に、日々課題意識を持ってアイデアや不満を抱えている方を巻き込むことができれば、テーマ設定は格段にやりやすくなります。

テーマを評価する際は、「テーマ選定マトリクス」のようなフレームワークを使います。横軸にデータ収集・分析のしやすさ、現場の取り組みやすさといった「容易性」を置き、縦軸に売上向上などの「インパクト」を置き、取り組むべきテーマの優先順位を決めます。

──2つ目の「アナリティクス」ではどのようなことを行うのでしょうか。

「アナリティクス」のフェーズでは設定されたテーマに基づき、具体的なアウトプットを作成します。たとえば、「営業リストの作成」であれば、過去の受注履歴やSalesforceなどのCRMの顧客データを活用し、LTVを予測してターゲットリストを作成します。

重要なのは、最初から完璧なシステムを目指すのではなく、まずは手作業やExcel、簡易的なBIツールで分析モデルのプロトタイプを作成し、効果を検証することです。現場が「アポイント率が上がった」と手応えを感じられたら、徐々にシステム化・自動化へと進めていきます。

期間としては、四半期を目安に、分析モデルのプロトタイプ作成と改善を繰り返すのが一般的です。ただし、取り扱う商材数が多い場合は商材ごとにモデルが必要になるなど、モデル構築が大量になるケースもあるため、最初は特定のカテゴリやエリアでスモールスタートすることをおすすめします。

──最後のステップ「ビジネス活用」でのポイントも教えてください。

最初に設定したテーマが現場にとって魅力的であれば、「ビジネス活用」のフェーズは比較的スムーズに進みます。とはいえ、実際に運用を始めると、現場のニーズとのズレが生じることがあります。

たとえば、分析側は予測モデルの精度を重視しているのに対して、現場はスピードや使いやすさを求めていることも。現場の声を聞きながら、地道な改善活動を続けることが重要です。

また、アウトプットの形式を現場の慣習に合わせることも重要です。実際にあった事例として、時系列の折れ線グラフでダッシュボードを作成したところ、全然使ってもらえなかったケースがありました。理由を聞くと、「現場は普段から棒グラフを見慣れているから」とのこと。些細だと思えるようなことでも、現場に合わせることで、受け入れられやすくなります。

新しいツールやデータ分析を現場に浸透させるためには、一度研修して終わりではなく、まずは協力的な営業担当者やチームに先行して活用してもらい、成功事例をつくることが効果的です。「仲間が成果を出している」という事実がほかのメンバーの利用を促します。最終的には、営業担当者自身が「実際に成果が出る」と実感することがもっとも重要です。

──実際にセールスアナリティクスを導入して成果を上げた事例を教えてください。

ある部品メーカーの事例を紹介します。その会社は数万点の製品を扱う部品メーカーで、経験の浅い営業担当者にとってはどの顧客にどの製品をおすすめすればいいのかを判断することが難しいという課題を抱えていました。

そこで導入したのが、ECサイトの協調フィルタリングのように、「この製品を買った顧客はこれらの製品も買っている」という傾向を分析し、営業担当者に追加提案候補をレコメンドするシステムです。

メール内の製品リンクのクリック数なども興味度合いの分析に活用しました。結果として導入初期に売上が20~30%向上し、特に経験の浅い営業担当者の提案力向上に大きく貢献しました。

興味深いのは、この取り組みではトップ営業担当者のデータが使えなかったことです。彼らは他の人には簡単に真似ができないような独自スタイルで営業活動をしていることが多く、再現できないからです。

その代わりに、安定して成果を出している中堅層のデータを活用してモデル化し、多くの営業担当者にとって「これなら自分にもできそう」と思える仕組みをつくることができました。

また、最近増えているのが営業活動とマーケティング活動との連携や効果測定を目的とするものです。営業活動とマーケティング施策がそれぞれどれくらい最終的な売上に貢献しているのかを可視化し、リソース配分の最適化を目指します。これにより、予算やリソース配分の見直しにつながり、初期は大きな改善効果が見られます。

「データ+遊び心」が生む営業イノベーション

──高橋さんの考える「データドリブンなセールスチーム」とはどういうものでしょうか。

大前提として、営業活動に関するあらゆるデータが抜け漏れなく蓄積されている状態が必要です。

ここで指しているデータとは、顧客とのやりとりの履歴や、どんな提案をしたかなどの「活動のプロセスデータ」と、その結果として受注できたのか、いくら売り上げたのかといった「結果のデータ」の両方のこと。たとえば、SalesforceのようなCRMに訪問記録から受注までの一連のデータがしっかり入力されているイメージですね。

そして、蓄積されたデータを活用して実際に成果を出し、成果を上げた際のデータがさらに蓄積され、次の改善に活かされるという好循環が回っている状態が理想的です。

「データを取りすぎても使いこなせないのでは」という懸念を持つ人もいますが、私はどんなデータでもないよりはあったほうがいいと考えています。まずは収集できるデータはできる限り収集し、そこから価値を生み出していくというスタンスが大切だと思います。

──これからの時代、セールスパーソンにはどのような資質が求められるのでしょうか。

データ活用が進むと、営業活動がある程度標準化される傾向があります。みんなが同じようなデータを使い、同じようなアプローチを取るようになる。セールスの下位層を中位層に引き上げるのには有効ですが、上位層からしてみれば、いわば「金太郎飴化」が起こり、差別化が難しくなっていくのです。

そうした中で特に成果を上げる人は、データに基づいた確実な営業活動で基本的な成果を出していることは大前提として、そこにプラスアルファの「遊び」や「新しい試み」を加えられる人だと思います。データで作成されたリストの上位だけでなく、あえて下位の顧客にアプローチしてみる。時には既存のセオリーから外れた行動を取ってみる。こうした「遊び」の部分が新たなデータとなり、さらなる進化を生むのです。

データを参考にしつつも、良い意味でのイレギュラーを自らつくり出してデータに現れない価値を追求できる人材が、これからの時代に求められるセールスパーソンなのではないでしょうか。

執筆:村上佳代、野垣映二(ベリーマン)

撮影:幡手竜二 編集:木村剛士

徹底解説「Salesforce流データドリブン経営の課題と解決法」

Salesforceの戦略責任者がSalesforceでの実際の取り組みと共に、データドリブン経営の課題とその解決方法を解説します。