「また同じようなミスが起きてしまった…」

「部下に『もっと注意して』と言うだけでは、何も変わらない…」

職場で繰り返されるヒューマンエラーを前に、このように頭を抱える管理職やチームリーダーの方は多いのではないでしょうか。

ヒューマンエラーとは、思い込みや確認不足によって起こるミスや事故のことです。ついつい起こしてしまう小さなミスから、企業や人に深刻なダメージを与えるミスまで幅広くあります。

この記事では、ヒューマンエラーの分類やメカニズム、今日から実践できる具体的な対策、さらにはITツールを活用してミスを未然に防ぐ仕組みづくりの方法までを網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたのチームからヒューマンエラーを着実に減らすための、納得感のあるアクションプランを描けるようになっているでしょう。

ヒューマンエラーの削減に役立つ –

AIを活用して業務の生産性を向上させる資料3点セット

目次

ヒューマンエラーとは

ヒューマンエラーとは、人間の確認不足や思い込みから発生するミスや事故を指します。

ヒューマンエラーの具体例は、以下のとおりです。

- 書類の記入ミス

- 顧客情報の入力ミス

- ITインフラの設定ミスによる長時間のシステム障害の発生

- 不適切なファイル共有による顧客情報の流出

- 報連相の失念

ついつい起こしてしまう些細なものから、企業全体に深刻な問題をもたらようなものまで幅広くあります。

ヒューマンエラーを「人間だから仕方ない」と済ませるのではなく、組織全体で予防し、対策を行うことが重要です。

ヒューマンエラーの分類と具体例

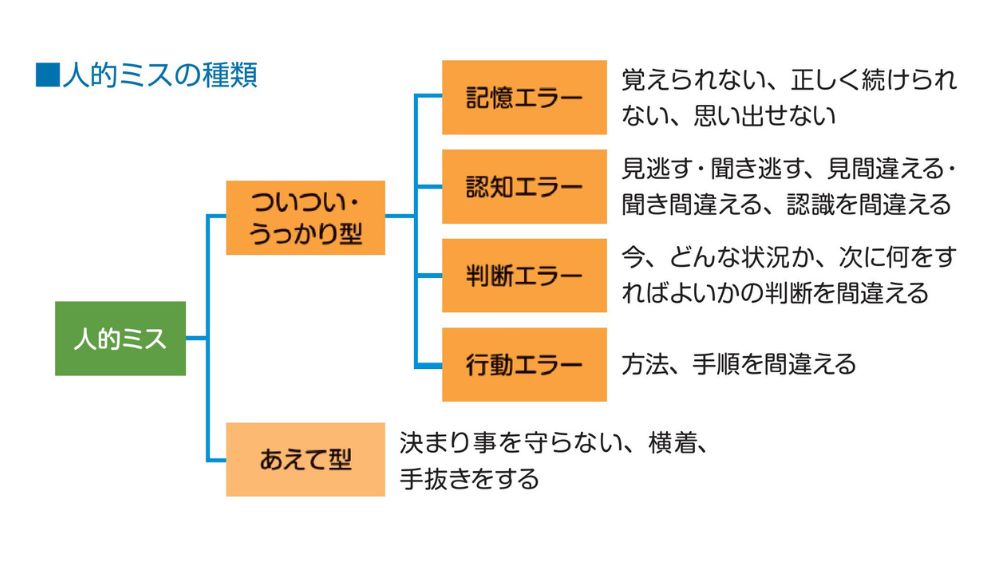

厚生労働省の「生産性&効率アップ必勝マニュアル」によると、ヒューマンエラーは大きく分けると「ついつい・うっかり型」と「あえて型」の2種類に分類されます。

「ついつい・うっかり型」と「あえて型」のヒューマンエラーの具体例は、以下のとおりです。

| ヒューマンエラーの種類 | 具体例 |

|---|---|

| ついつい・うっかり型 | ・電話を受けた顧客の電話番号の確認を失念し、連絡先がわからなくなった ・商品の納期を見落とし、納品が遅れた |

| あえて型 | ・書類のダブルチェックを省略して記入ミスがあった ・作業工程を飛ばして事故を起こした |

このように、ヒューマンエラーには確認不足や見落としが原因で起こる「ついつい・うっかり型」と、効率を優先した手順省略が要因で起こる「あえて型」があります。

どちらも重大な事故やミスにつながる可能性があるため、適切な対策が必要です。

ヒューマンエラーが起こる7つの要因

ヒューマンエラーが起こる要因は、以下の5つが挙げられます。

- 確認不足

- 思い込み

- 知識や経験の不足

- 報連相のミス

- 疲労やストレス

- 単純・反復作業による慣れ

- 過度な時間的プレッシャーによる焦り

それぞれの要因を把握して社内で対策できるように、順番に見ていきましょう。

確認不足

確認不足は、本来実施すべき確認作業を省略したり、不十分な確認で済ませたりすることで発生するヒューマンエラーです。日常的に行う定型業務ほど確認不足が起きやすい特徴があります。

確認不足によるヒューマンエラーの具体例は、以下のとおりです。

- 実際の在庫を確認せずに発注を見送った結果、品切れを起こしてしまった

- 印刷設定を確認せずに大量の書類をカラーで印刷してしまった

- 取引先の担当者変更を見落としており、前任者に商談の連絡をしてしまった

作業の習熟度に関わらず、確認項目を明確化し、業務ごとに丁寧に確認する習慣を身につけることが重要です。

思い込み

思い込みは、過去の経験や習慣から形成された先入観や、固定観念にもとづいて行動したときに発生するヒューマンエラーです。

思い込みによるヒューマンエラーの具体例は、以下のとおりです。

- 顧客の名前を似ている別の顧客と思い込んで、間違った情報で対応してしまった

- 添付ファイルをメールで送ったつもりだったが、実際には添付していなかった

- 毎週水曜日の会議という習慣から、木曜日に変更になったことを見落としてしまった

思い込みによるヒューマンエラーは、本人が無意識のうちに発生している場合が多く、本人にも原因がわからないことがあります。

防止するためには、ダブルチェック体制の確立やチェックリストによる確認項目の明確化が必要です。

知識や経験の不足

知識や経験の不足は、業務に必要な技能や判断力が十分でない状態で行動したときに発生するヒューマンエラーです。

知識や経験の不足によるヒューマンエラーの具体例は、以下のとおりです。

- 作業手順の理解が不十分で、品質基準を満たさない製品を製造してしまった

- ITシステムの知識が不足していたため、誤ってデータを消失させてしまった

- 専門用語の理解が不十分で、重要な技術文書の内容を誤って解釈してしまった

知識や経験の不足によるヒューマンエラーは、能力を過信したり、不適切な作業方法を正しいと思い込んだりすることで深刻化します。

対策としては、体系的な教育訓練プログラムの実施や、気軽に質問や相談ができる職場環境の整備が有効です。

報連相のミス

報連相のミスは、組織内のコミュニケーションの不足や齟齬によって引き起こされるヒューマンエラーです。

報連相のミスによるヒューマンエラーの具体例は、以下のとおりです。

- 情報共有が不十分だったため、納期変更が現場に伝わらず、顧客に迷惑をかけてしまった

- 上司の指示が具体性を欠いていたため、部下が誤った解釈で作業を行ってしまった

- 作業の進捗状況が正確に共有されず、同じ作業を重複して行ってしまった

報連相のミスは、個人の能力や意識の問題だけではなく、組織体制や風土に起因することも多くあります。

部署間の連携が必要な業務や、シフト制での引き継ぎが発生する職場では、組織全体でコミュニケーションの重要性を認識し、情報共有の仕組みを確立することが必要です。

疲労やストレス

疲労やストレスは、心身の機能低下によって発生するヒューマンエラーです。長時間労働や過度な業務負担による慢性的な疲労は、判断力や集中力の低下を招きます。

疲労やストレスによるヒューマンエラーの具体例は、以下のとおりです。

- 残業で睡眠不足が続いていたため、重要な会議資料の数値を間違えてしまった

- 休憩なしで長時間作業を続けたため、製造ラインの異常を見逃してしまった

- 過度な業務負担によるストレスで焦りが生じ、会計処理を間違えてしまった

疲労やストレスの危険な点は、本人が疲労状態にあることを自覚できないまま、重大なミスを引き起こす可能性が高いことです。

防止策として、適切な休憩時間の確保や業務量の平準化、職場環境の改善などの組織的な取り組みが求められます。

単純・反復作業による慣れ

毎日繰り返される単純作業や、長年担当している慣れた業務は、「いつも通りで大丈夫」という過信や気の緩みを生みやすい典型的な状況です。

チェック作業を省略してしまうなど、普段通りの業務にこそミスの危険が潜んでいます。

過度な時間的プレッシャーによる焦り

「今日中に」「1時間以内に」といった不合理な納期やタイトすぎるスケジュールは、作業者の心に「焦り」を生みます。

焦りは冷静な判断力を奪い、手順を飛ばしたり確認を怠ったりする原因に直結します。

ヒューマンエラー対策で知るべき2つの基本原則

次の章でヒューマンエラーへの対策について解説しますが、ヒューマンエラーへの対策を効果的に進めるためには、その土台となる重要な考え方を知っておく必要があります。

ここでは、特に重要な2つの基本原則「ハインリッヒの法則」と「スイスチーズモデル」について解説します。

ハインリッヒの法則

「ハインリッヒの法則」とは、労働災害の発生確率に関する経験則で、「1件の重大な事故の背景には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリ・ハットが存在する」というものです。ヒヤリ・ハットとは、事故には至らなかったもののヒヤリとしたりハッとしたりする出来事のことを指します。

ハインリッヒの法則では、普段見過ごされがちな小さなミスやヒヤリ・ハットを放置していると、いずれ重大な事故につながる危険性を示唆しています。「またか」で済ませている小さな入力ミスや確認漏れが、いつか大きな信用の失墜や金銭的な損失を引き起こすかもしれません。

効果的なヒューマンエラー対策は、この「ヒヤリ・ハット」の段階で原因を突き止め、対策を打つことが重要になります。

スイスチーズモデル

「スイスチーズモデル」とは、事故が発生するメカニズムを、穴のあいたスライスチーズを重ねる様子にたとえた考え方です。

対策や安全管理策といった防御壁を「スライスチーズ」とします。どんなに優れたチーズにも完璧はなく、必ずどこかに穴が存在します。通常は、いくつかのチーズを重ねることで、どこかのチーズが穴をふさぎ、事故の発生を防ぐという考え方です。

しかし、不運にも複数のチーズの穴が一直線に並んでしまった時、危険がその穴を通り抜け、事故が発生してしまうのです。

これは単一の対策だけでは不十分であり、チェック体制やマニュアル、ITシステムといった複数の防御壁を何層にも設けることで、ヒューマンエラーによる重大な失敗を防げることを示しています。

ヒューマンエラーを防止する6つの対策

ヒューマンエラーを防止する対策は、以下の6つが挙げられます。

- エラーが起きる業務フローを見直す

- マニュアルを作成する

- ヒヤリハットを共有する

- 研修や教育を実施する

- ヒューマンエラーが起こらない仕組みをつくる

- システムやツールを導入する

状況に合わせて対策できるように、詳しく解説していきます。

エラーが起きる業務フローを見直す

ヒューマンエラーの中には、長年の習慣や担当者の属人的な判断で追加された工程が、かえって作業効率を下げ、ミスを誘発する要因となっているケースがあります。

たとえば、手作業による数値の転記や複数システム間でのデータ移行など、人的作業が介在する部分は、自動化ツールの導入により大幅にヒューマンエラーの発生リスクを軽減できます。

また、チェック作業が形骸化している工程は、より効果的な検証方法に置き換えるか、場合によっては廃止を検討すことが必要です。

業務フローの最適化は、作業効率の向上だけでなく、従業員のストレス軽減にもつながり、結果としてヒューマンエラーの予防に効果を発揮します。

業務フローの考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。見直しを検討している方は、ぜひチェックしてみてください。

マニュアルを作成する

体系的に整理されたマニュアルがあることによって、暗黙知として個人で把握している専門的な知識やノウハウを組織全体で共有できます。

作業の工程における注意点や確認事項を明確化することによって、経験の浅い従業員でも必要な品質水準を満たした作業が可能です。

また、マニュアルには作業プロセス全体の流れが示されているため、自分が担当する作業の位置づけや重要性を理解しやすくなります。

マニュアルを作成することによって、作業者による品質のばらつきを最小限に抑え、ヒューマンエラーの発生リスクを大幅に低減できます。

本当に使えるマニュアルを作成し、運用していくための4つのポイントを紹介します。

ポイント1:5W1Hを明確に記述する

「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「なぜ」「どのように」行なうのかを具体的に記述し、担当者による解釈のブレをなくします。

特に「なぜこの作業が必要なのか」という背景を記載すると、担当者の理解が深まり、応用的な判断が求められる場面でのミスを防ぎます。

ポイント2:専門用語を避け、図や写真、動画を活用する

新人や未経験者でも直感的に理解できるよう、専門用語や社内用語は避け、平易な言葉で記述します。

文章だけでは伝わりにくい操作手順や作業風景は、スクリーンショットの画像や写真、短い動画などを活用することで認識のズレをなくし、理解度を飛躍的に高めることができます。

ポイント3:完成形のイメージを示す

作業のゴールを明確にするため、たとえば完成したレポートのフォーマット、入力完了後の画面などの最終的なアウトプットのサンプルを提示します。

目指すべきゴールが分かっていれば、途中のプロセスで間違いに気づきやすくなります。

ポイント4:更新ルールを決める

マニュアルが実際の業務と乖離してしまう陳腐化が、形骸化の最大の原因です。

「業務フローに変更があった担当者が随時更新する」「半年に一度、全部署で内容を見直す」といった具体的な更新ルールを定め、常に最新の状態を保つ仕組みを運用することが重要です。

ヒヤリハットを共有する

ヒヤリハットとは、事故や重大なミスには至らなかったものの、一歩違えば深刻な問題となり得た出来事を指します。

そのため、組織内でヒヤリハット情報を共有し、発生原因を分析することがヒューマンエラーの防止に効果的です。

よくあるヒヤリハットの具体例は、以下のとおりです。

- 取引先の機密情報が含まれた資料を誤って別の取引先へメールで送信しそうになったが直前に気づいた

- 取引先への請求書で桁を間違えて1,000万円多く入力していたが、承認前の最終確認で発見できた

ハインリッヒの法則によると、1件の重大事故の背景には数百件のヒヤリハットが存在すると言われています。

「大事には至らなかったから」と軽視せず、再発の防止策を講じることが大切です。ヒヤリハットを減らすことは、大きな事故やトラブルの抑制につながります。

研修や教育を実施する

ヒューマンエラーを防止するためには、組織全体でヒューマンエラーのメカニズムを深く理解し、自身の業務における潜在的なリスクを認識できるよう、実践的な教育を行うことが重要です。

具体的には、実際の事例を用いたケーススタディやロールプレイングを通じて、エラーが発生しやすい状況や心理的要因を理解できるような教育を実施します。

また、定期的なフォローアップ研修を実施することで、学んだ知識やスキルの定着を図ることが可能です。

研修や教育の実施により、従業員の意識改革が促進され、日常業務における安全性と品質の向上につながります。

ヒューマンエラーが起こらない仕組みをつくる

ヒューマンエラーを未然に防ぐためには、単に「ミスをしないように気をつけましょう」と呼びかけるだけでは不十分です。人間の特性を考慮した仕組みの構築が必要となります。

たとえば、複数人での確認体制を必須とするワークフローを構築し、ひとりの判断だけでは決定的な操作ができないようにすると、独断による重大なミスを未然に防止できます。

人間の行動特性を理解したうえで、適切な制御の仕組みを組み込むことが、ヒューマンエラー防止に効果的です。

ミスの見逃しを防ぐ、実効性のあるチェック体制を構築するための4つのコツを紹介します。

コツ1:観点を標準化するチェックリストを作成する

「よし、OK」といった漠然とした確認では、チェックする人によって観点がバラバラになりミスを見逃します。

「金額は合っているか」「誤字脱字はないか」「宛名は正しいか」といった具体的な確認項目をリスト化し、誰がチェックしても同じ品質を担保できるようにします。

コツ2:セルフチェックとダブルチェックを組み合わせる

まず作業者自身がチェックリストを用いてセルフチェックを行ない、一次的なミスをなくします。

その上で、別の担当者が同じチェックリストを用いてダブルチェックを行なうことで、より精度が高まります。

コツ3:作業者とチェック者の役割を分ける

作業者自身がチェックを行なうと、「こうであるはずだ」という思い込みからミスを見逃しやすくなります。

可能であれば、その業務に直接関与していない別の担当者がチェックを行なう「クロスチェック」の体制を組むと、客観的な視点で確認できるため、ミスの発見率が格段に向上します。

コツ4:チェックした証跡を物理的に残す

チェックリストに確認日時と確認者のサインや押印をする欄を設けるなど、チェック行為を物理的な証跡として残すルールにします。

このひと手間が確認作業への責任感を生み、「やったつもり」を防ぎます。

システムやツールを導入する

人間が作業を行う限り、完全にミスをなくすことは困難です。しかし、適切なシステム設計により、エラーの発生確率を大幅に低減できます。

とくにデータ入力や在庫管理といった反復的な業務は、システムやツールに任せることによって、人為的ミスのリスクを最小限に抑えることが可能です。

たとえば、入力フォームに制限を設けることで誤入力を防いだり、バーコードスキャナーを活用して在庫管理の精度を向上させたりできます。

反復する単純作業や提携業務にシステムやツールを導入することによって、従業員は創造的な業務に注力できるようになり、企業全体の生産性向上にもつながります。

ただし、導入に際しては現場の実態に即したシステムやツールの選定が必要です。

ヒューマンエラー対策を導入・定着させるための3ステップ

ヒューマンエラー対策は、ただ施策を導入して終わりではありません。組織に定着させ、継続的に改善していくための仕組みづくりが不可欠です。

ここでは、対策を絵に描いた餅で終わらせないための、具体的な3つのステップを紹介します。

ステップ1:現状把握と原因分析

まず、どのようなヒューマンエラーが、どの業務で、どれくらいの頻度で発生しているのかを正確に把握することから始めます。業務フローを可視化し、エラーが発生しやすいボトルネックを特定しましょう。

原因を深掘りする際には、「なぜなぜ分析」という手法が有効です。

なぜなぜ分析は、発生した問題に対して「なぜ?」という問いを5回ほど繰り返すことで、表面的な原因の奥にある根本原因を突き止めるためのフレームワークです。

たとえば、下記のように深掘りしていきます。

- 入力ミスをした

- →なぜ?

- 確認を怠った

- →なぜ?

- 時間に追われていた

- →なぜ?

- そもそも入力項目が多すぎる

ステップ2:対策の計画立案とスモールスタート

ヒューマンエラーの原因が特定できたら、具体的な対策を計画します。

すべての対策を一度に実行するのは現実的ではありません。「効果の大きさ」と「実行のしやすさ」の2軸で優先順位をつけましょう。

そして、いきなり全社的に導入するのではなく、特定のチームや部署で試験的に導入するスモールスタートをおすすめします。小さな範囲で試すことで、予期せぬ問題点を洗い出したり、効果を測定したりしやすくなり、本格導入する際の失敗リスクを低減できます。

ステップ3:効果測定と継続的な改善

ヒューマンエラー対策を導入した後は、必ずその効果を測定します。エラーの発生件数や手戻りにかかっていた工数などを、導入前後で比較し、対策が有効に機能しているかを評価しましょう。

もし効果が見られない場合はその原因を分析し、さらなる改善策を講じます。この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」というPDCAサイクルを回し続けることが、ヒューマンエラー対策を組織文化として定着させる上で最も重要なポイントです。

【課題別】仕組みでヒューマンエラーを防止するITツールの活用法

人の注意力には限界があります。ヒューマンエラーを根本的に減らすためには、ITツールを活用して、そもそもミスが起こりにくい業務プロセス(仕組み)を構築することが有効です。

ここでは、対策したい課題別に、どのようなITツールが有効かを紹介します。

データ入力・転記などの単純作業ミスをなくしたい

Excelへのデータ入力やシステム間の情報転記、定型レポートの作成といった、毎日繰り返される単純作業は、慣れによる見落としや疲労による入力ミスが起きやすい典型的なシーンです。

こういったケースに有効なツールは、RPA(Robotic Process Automation)です。

RPAは、こうしたPC上の定型作業をソフトウェアロボットが正確に代行してくれるツールです。人が介在するプロセスそのものをなくすことで、単純作業におけるヒューマンエラーを物理的に防止できます。

報告漏れや情報共有不足によるミスをなくしたい

「言った・言わない」「あの情報は誰が持っている?」といったコミュニケーションエラーは、業務に大きな手戻りを発生させます。

こういったケースには、ビジネスチャット・グループウェアツールが有効です。

ビジネスチャットやグループウェアは、組織内の情報伝達・蓄積を一元化するためのツールです。必要な情報がいつでも誰でも検索でき、タスク管理機能で「誰が・いつまでに・何をすべきか」を明確にすることで、コミュニケーションに起因するヒューマンエラーを大幅に削減します。

顧客情報や案件進捗の管理ミスをなくしたい

営業活動においては、顧客情報の入力ミスや担当者しか知らない案件進捗といった情報の属人化が、失注や顧客満足度の低下に直結します。

こういったケースに有効なツールは、SFA(営業支援システム) / CRM(顧客関係管理システム)です。

SFA/CRMは、顧客に関するあらゆる情報を一元管理し、営業活動のプロセスを標準化するためのシステムです。担当者全員が同じ最新情報にアクセスできるため、引き継ぎミスや二重対応を防ぎ、組織的な営業活動を実現します。

「Einstein」でビジネスにおけるヒューマンエラーを削減できる

SalesforceのAI「Einstein」は、予測AIと生成AIを駆使して、顧客情報の入力やメール作成などさまざまな営業プロセスを自動化できるツールです。

「Einstein」を導入して改善できる業務の具体例は、以下のとおりです。

- CRMデータをもとにパーソナライズされたメールを自動作成できる

- 営業の通話記録からすぐに使える要点を簡潔にまとめられる

- 関連する営業データにもとづいた最優先案件の見極めができる

社内で反復する単純作業や定型業務を自動化できるため、ヒューマンエラーの軽減に貢献します。

業務にAIを導入するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく紹介しています。興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。

関連記事:AI導入のメリット・デメリットは?日本の導入率や手順、事例も紹介

「Einstein」を活用してビジネスにおけるヒューマンエラーを抑制しよう

ヒューマンエラーは、企業活動において避けることのできない重要な課題です。

確認不足や報連相のミスなどさまざまな要因から発生し、些細なミスから企業の存続を脅かす重大な事故まで、幅広い影響をもたらす可能性があります。

対策としては、業務フローの見直しやヒヤリハット情報の共有など、組織的なアプローチが求められます。

とくにシステムやツールの導入は、人的作業を最小限に抑えることによって、ヒューマンエラーの発生リスクを大幅に軽減可能です。

SalesforceのAI「Einstein」なら、AIの活用によってデータ入力や情報処理などの定型業務を自動化し、ヒューマンエラーを効果的に防止できます。

AIシステムの導入によるヒューマンエラーの抑制に興味がある方は、以下の資料を合わせてご覧ください。

ヒューマンエラーの削減に役立つ –

AIを活用して業務の生産性を向上させる資料3点セット