「ECサイトの購入率が伸び悩んでいる」

「店舗に来られないお客さまにもアプローチしたい」

このような課題をお持ちではないでしょうか。

顧客の購買行動が大きく変化し、オンラインでの情報収集や比較検討が当たり前になった今、従来の店舗接客や画一的なWebサイトだけでは、顧客一人ひとりのニーズに応えることが難しくなっています。

そこで注目されているのが、Webサイト上で顧客とリアルタイムにつながり、対話を通じて購買を後押しする「オンライン接客」です。

本記事では、オンライン接客の基本的な仕組みからメリット・デメリット、自社で導入を成功させるためのコツ、成功事例、活用できるツールまで網羅的に解説していきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、オンライン接客がなぜ今必要なのかを深く理解し、自社で導入を成功させるための具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

コネクテッドショッパー最新動向

2,400人の買い物客と1,125人の小売業界の意思決定者を対象に調査を実施し、業界を形成する消費者のショッピングトレンドを明らかにしました

目次

オンライン接客とは

オンライン接客とは、サービス提供者と顧客が、インターネットを通じて双方向のコミュニケーションをとる接客手法です。Web接客やデジタル接客などと呼ばれることもあります。

オンライン接客は、オンライン購入がもつ以下のデメリットを解消し、顧客にとって満足度の高いサービスになり得ます。

- 実物を手に取って確認できない

- スタッフに直接質問してその場で疑問を解消できない

こうしたデメリットは、商品を手にしたとき「思っていた商品とは違う」といったミスマッチを招く要因です。その結果、顧客満足度や企業への信頼が低下することもあります。

そこでオンライン接客を実施すると、オフラインで行なってきた商品紹介や接客を受けられるため、顧客はオンラインでも商品の効能や特性を理解できます。

専門性が高いスタッフが実施すれば、商品に関する疑問をリアルタイムに解消できるとともに、安心感を得られるでしょう。

このようにオンライン接客は、オンラインの利便性と直接対面する接客のメリットをあわせもちます。オンライン消費が拡大する近年、顧客満足度の向上と購買行動の促進につながる重要な接客手法です。

無人接客との違い

AIチャットボットやロボットを活用した無人接客は、事前に設計したシナリオにもとづく一方通行の接客である点がオンライン接客とは異なります。

オンライン接客では、あくまで人を介して双方向にコミュニケーションをとることがポイントです。

無人接客は顧客のタイミングで疑問を解消できるメリットがありますが、想定されていない質問には答えられません。一方オンライン接客は、顧客との対話をもとにその場で細かいニーズを汲みとったり新たな提案を加えたりと、機械にはできない柔軟な接客が可能です。

以下の記事では、AIチャットボットによる無人接客のメリット・デメリットに触れているので、あわせてご覧ください。

オンライン接客の必要性

オンライン接客は、オンライン消費が拡大する時代における消費者のニーズを満たす接客手法であり、顧客満足度の向上を図るうえで必要です。

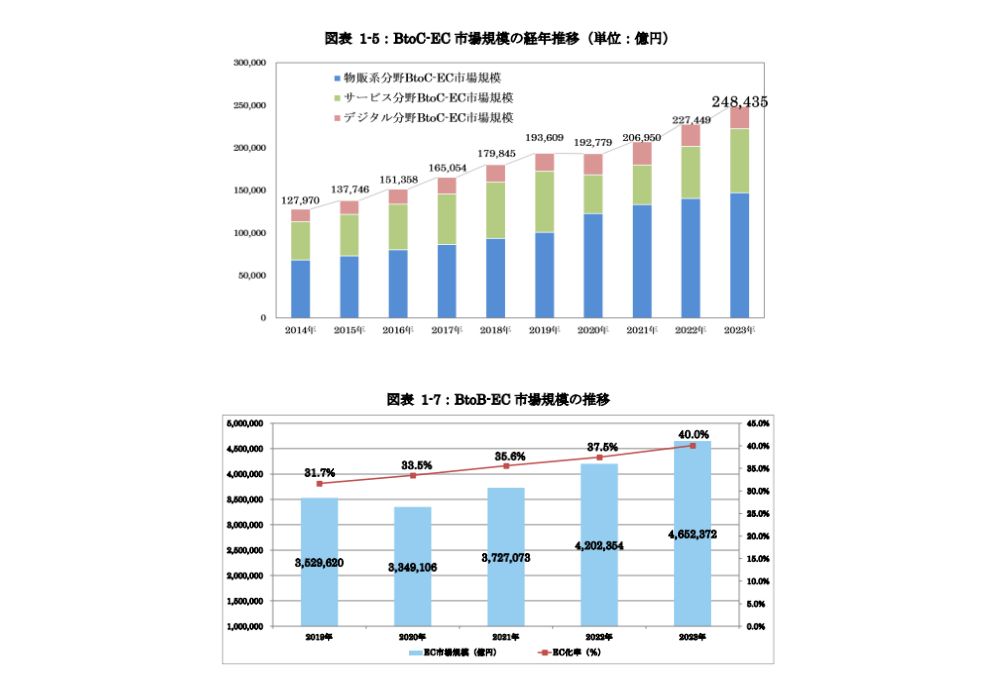

「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」を見ると、BtoC-EC市場とBtoB-EC市場の両方で規模が拡大しており、オンライン消費の拡大がうかがえます。

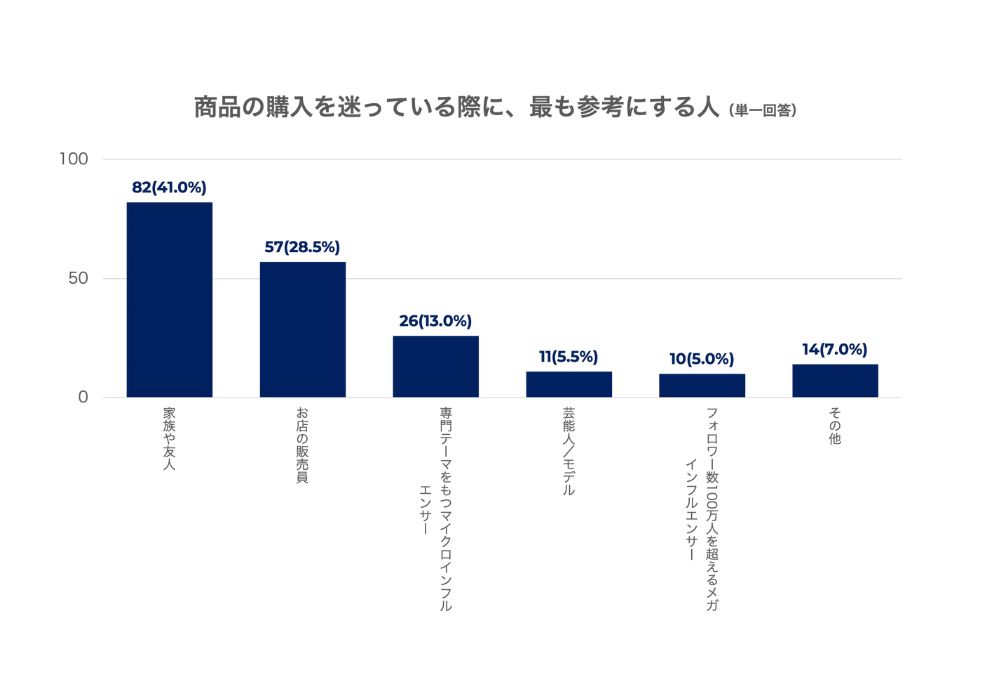

株式会社バニッシュ・スタンダードが実施した「お買い物に迷ったとき」の行動に関するアンケートでは、商品の購入時に参考にする情報源は、有名人やインフルエンサーよりも「家族や友人」「お店の販売員」のほうが高い割合です。

オンラインで双方向にコミュニケーションをとれるオンライン接客は、お店の販売員からの助言を届けられる接客手法です。このように、オンライン消費が拡大する時代における消費者のニーズに沿っているため、オンライン接客の普及が広まっていると考えられます。

オンライン接客の種類

オンライン接客は、大きく次の3種類に分けられます。

- ビデオ通話型

- チャット型

- ライブコマース型

オンライン接客の導入時は、自社が提供するサービス・商品や、顧客ニーズに合った種類を選択しましょう。

ビデオ通話型

ビデオ通話型は、Web会議システムやビデオ電話などを使って、顧客とオンラインで顔をあわせて行うオンライン接客です。

相手の表情や反応を見ながら接客できるため、オフラインの接客や営業で行なってきたことをそのまま再現できます。ただし、顧客と円滑なコミュニケーションをとるためには、安定した通信環境が必要です。

チャット型

チャット型は、Webサイトの訪問者やカスタマーサポートの利用者からの問い合わせに対して、チャット形式で行うオンライン接客です。

Webサイト上に表示されるポップアップを通じて声かけを行い、チャットへ誘導する手法もあります。

スタッフがリアルタイムにコミュニケーションをとるため、顧客のニーズにあわせて柔軟に対応できます。また、日時を取り決める必要がなく、顧客にとって都合がよいタイミングで気軽に利用できる点がメリットです。

ただし、文字だけでは伝わりにくい内容もあり、顧客の疑問を完全に解消できないこともあります。

ライブコマース型

ライブコマース型とは、専用ツールやSNS、動画サイトを通じてライブ配信を行い、リアルタイムに寄せられるチャットに対して行うオンライン接客です。

実際に商品を使って見せながら、視聴者からの質問に受け答えできるメリットがあります。化粧品や食品・飲料、家電など、実際に使っている様子を知りたいニーズが高い商品の紹介に適しています。

ただし、個別対応ができないため、疑問を解消できずに終わる視聴者も出てくるでしょう。

顧客満足度の向上に直接影響を与えるというよりは、リードの獲得や育成の手段として効率的かつ効果的です。

オンライン接客のメリット

オンライン接客には、大きく分けて6つのメリットがあります。

- 顧客接点を強化できる

- 商圏を拡大できる

- 顧客満足度の向上を狙える

- 購入率・顧客単価の向上を狙える

- スタッフの活躍の場が広がる

- 働き方改革につながる

オンライン接客のメリットから自社への必要性を感じた場合は、導入を検討してみてください。

顧客接点を強化できる

オンライン接客は、インターネット上で顧客と接する機会を増やせるため、顧客接点の強化につながります。

たとえば、商圏内に住んでいる顧客でも、お店の雰囲気が苦手で入りにくい方やオフライン接客が苦手な方など、取りこぼしてきた顧客もいます。オンライン接客は、購入意欲があるものの、オフラインの環境に苦手意識をもつ顧客との接点になるはずです。

顧客接点の強化によって、これまで実店舗で購入しにくいと感じていた顧客の購買行動を促進できます。

商圏を拡大できる

オンライン接客は、場所を問わず全国各地、あるいはグローバルの顧客に接客を行えます。オンラインでコミュニケーションをとれる手段さえ導入すればよいため、実店舗を新たに展開するよりもコストを抑えながら商圏の拡大が可能です。

企業は、これまではターゲットとして狙えなかった商圏の顧客を獲得できるようになり、売上向上を狙えます。

顧客満足度の向上を狙える

オンライン接客は、顧客の顔を見ながら接客を行えるため、柔軟な対応が可能です。そのため、個々のニーズを満たしやすく、顧客満足度の向上を狙えます。

オンライン接客によって満足度が高まれば、「またあの人から商品を買いたい」といったファン化やリピーターの獲得につながるでしょう。

オフラインとは違って、個別の空間で行われるオンライン接客は特別感を覚えやすい傾向があります。新たな顧客体験として提供すれば、さらなる顧客満足度の向上を期待できます。

購入率・顧客単価の向上を狙える

オンライン接客では、顧客ごとに最適な商品を提案できるため、購入率や顧客単価の向上を狙うことも可能です。

実店舗では、スタッフによる助言をきっかけに商品のグレードを上げる、オプションを購入するなど、顧客の購買行動を変化させられます。オンライン接客を導入すると、同じことをインターネット上でもできるようになるのです。

スタッフが顧客の様子にあわせて助言や追加提案を行うことによって、検討中の商品のアップセル・クロスセルを促せると、購入率や顧客単価の向上につながります。

スタッフの活躍の場が広がる

オンライン接客は、高い接客技術をもつスタッフの活躍の場をさらに広げることが可能です。

オンラインからの送客に成功したスタッフにインセンティブを与える制度を整えれば、モチベーションアップにもつながるでしょう。

いずれの業界でも人手不足が深刻化する近年、スタッフのモチベーションを維持・向上する手段としても効果を期待できます。

働き方改革につながる

オンライン接客は、接客のリモート化を実現できるため、スタッフの働き方改革にもつながります。

これまでは、実店舗や訪問先に足を運ばなければ行えなかった接客業も、自宅で行えるようになります。移動にかかっていた時間やスケジュール調整の業務が削減され、効率化も期待できるでしょう。

オンライン接客は、多様化する労働者のニーズをも満たし、柔軟な働き方を実現します。

以下の資料では、オンライン接客以外の働き方11選を紹介しているので、あわせてご覧ください。

オンライン接客のデメリットと対策

オンライン接客は多くのメリットをもたらしますが、導入を成功させるためには、事前にデメリットや注意点を理解し、対策を講じることが不可欠です。

導入・運用コストがかかる場合がある

オンライン接客を始めるには、ツールの月額利用料に加え、カメラ、マイク、照明といった機材の購入費用が発生します。

また、オンライン接客専門の担当者を配置する場合には、新たに人件費がかかることも考慮しなければなりません。

スタッフのスキル習熟が必要になる

ツールを使いこなすためのITスキルはもちろん、対面とは勝手が違うオンライン独自のコミュニケーションスキルが求められます。

画面越しでもお客さまに安心感を与え、的確に商品を訴求するための表情、声のトーン、会話のテンポなどを習得するためのトレーニングが必要になる場合があります。

通信環境にサービスの質が左右される

企業側、もしくはお客さま側のインターネット環境が不安定だと、映像や音声が途切れてしまい、円滑なコミュニケーションが取れなくなる可能性があります。

これは顧客満足度の低下に直結する大きなリスクです。

オンライン接客のデメリットへの対策

これらのデメリットは、事前の計画と準備によって乗り越えることが可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対策1:スモールスタートで費用対効果を検証する | 最初から大規模に導入するのではなく、特定の店舗や商品に絞って試験的に開始し、効果を測定しながら徐々に拡大していくことで、リスクとコストを抑えられます。 |

| 対策2:運用マニュアルの整備と研修を実施する | 誰が対応しても一定の品質を保てるよう、ツールの使い方や接客の流れをまとめたマニュアルを整備しましょう。また、スタッフ同士でロールプレイングを行なうなど、実践的な研修の機会を設けることが有効です。 |

| 対策3:安定した通信環境を確保する | 企業側では、可能な限り高速で安定したインターネット回線(有線LAN推奨)を準備しましょう。お客さまにご利用いただく際には、事前にWi-Fi環境での接続を推奨する案内をすることも有効な対策です。 |

また、はじめてオンライン接客を導入する場合は、専門家のセミナーや講座を利用するとよいでしょう。以下の資料からも、オンライン接客のノウハウを学べるので、活用してみてください。

オンライン接客を成功させるポイント

オンライン接客によって、顧客満足度や売上の向上を実現するためには、次のポイントを押さえた運用が必要です。

- 目的を明確化し共有する

- オンライン接客のノウハウを習得する

- SFA/CRMと連携して適切なタイミングを見極める

- 自社に合ったツールを導入する

自社に合った形で適切に運用し、オンライン接客の効果を最大化しましょう。

目的を明確化し共有する

オンライン接客を成功させるためには、新規顧客の獲得や既存顧客のフォローアップ、顧客対応の迅速化など、オンライン接客を導入する目的の明確化が求められます。

目的によっては、選ぶべきオンライン接客の種類やツール、アプローチ方法、ターゲットが変わるためです。

目的を明確化したら、実際にオンライン接客を行うスタッフにも共有することで、目的意識をもちながら実行できます。

オンライン接客のノウハウを習得する

オンライン接客には、オンラインならではのノウハウやナレッジの習得が必要です。

たとえば、マイクの使用方法や目線が合っているように見えるカメラの見方、適切なコミュニケーション方法などがあります。

ノウハウやナレッジを習得するためには、トレーニングや研修を行う必要があります。実際に顧客とやりとりしたうえでフィードバックをもらい、サービスレベルの向上を目指して改善を繰り返すことも大切です。

また、顧客の個々の特性にあわせた接客を実現するためには、顧客データの蓄積・活用が求められます。流入経路や興味を抱いている商品などをあらかじめ把握できていると、ニーズにあわせた的確なアプローチが可能です。

SFAやCRM(※)を導入すれば、顧客データの蓄積・活用はもちろん、接客ノウハウの蓄積と共有も実現できます。

※SFA:マーケティングや営業業務の管理や顧客とのコミュニケーションを行うツール

CRM:顧客データを集約・管理するシステム

SFA/CRMと連携して適切なタイミングを見極める

SFA/CRMに蓄積された顧客の購買履歴や行動、特性などのデータから、購買意欲が高まったタイミングを見極めると、効率的かつ効果的にオンライン接客を実行できます。

購買意欲が低い顧客にオンライン接客を行なっても、購入につながりにくいうえ、顧客満足度の向上にもつながらないでしょう。時間や人材は限られているため、ターゲットを絞ってアプローチするほうが、効率的かつ効果的です。

SFA/CRMにあらゆるデータを集約しておけば、データに基づいて客観的に温度感が高い顧客を見極められます。

SFA/CRMはほかにもさまざまな用途で利用可能です。以下の記事で詳しく活用方法を紹介しているので、参考にしてください。

自社に合ったツールを導入する

オンライン接客ツールを導入する際は、目的や自社の特性に応じた製品を選定する必要があります。

たとえば、化粧品を扱っているのであれば、ビデオ通話型もよいですがライブコマース型が効果的です。オフライン接客と同じように顧客とコミュニケーションを取りたいのであれば、ビデオ通話型が適しています。

Web会議システムやチャットツールだけではなく、オンライン接客機能をもつSFA/CRMやMAツールもあります。一度に複数の課題を解決したい場合は、自社の課題を洗い出したうえで、必要な機能を精査してみましょう。

オンライン接客の導入4ステップ

オンライン接客の導入は、やみくもに始めても成功しません。以下の4つのステップに沿って、計画的に進めることが重要です。

Step 1:目的とKPIを明確にする

まず、「なぜオンライン接客を導入するのか」という目的を具体的に定義します。

「ECサイトの購入率を1.5倍にする」「高価格帯商品の商談化率を20%向上させる」といったように、具体的な数値目標(KPI)を設定することで、導入後の効果測定がしやすくなります。

また、関係者間の意思統一も図りやすくなるでしょう。

Step 2:接客フローと運用ルールを設計する

「誰が(担当者)」「どの顧客に(対象者)」「いつ(対応時間)」「どのように(接客内容)」接客を行なうのか、具体的な業務の流れを設計します。

担当者の割り振り方や予約受付の有無、トラブル発生時のエスカレーション先など、現場が迷わずに運用できる詳細なルールを決めましょう。

Step 3:ツールを選定し、動作環境を整備する

Step1と2で定めた要件に基づき、自社に最適なツールを選定します。

ツールが決まったら、スタッフが使用するPCやWebカメラ、マイク、照明などの機材を準備し、安定したインターネット環境を確保します。

Step 4:スタッフ研修を行ない、スモールスタートで運用を開始する

ツールの本格導入の前に、必ずスタッフ向けの研修を行ないましょう。

ツールの使い方だけでなく、Step2で設計した運用ルールやオンラインでの接客マナーなどを共有します。

準備が整ったら、まずは特定のチームや店舗で試験的に運用を開始し、お客さまやスタッフからのフィードバックをもとに改善を繰り返しながら、徐々に展開範囲を広げていくのが成功の秘訣です。

オンライン接客ツールの選び方!4つの比較ポイントを解説

オンライン接客ツールにはさまざまな種類があり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。

自社の成功につながるツールを選ぶために、以下の4つのポイントで比較検討しましょう。

- 導入目的(課題解決)に合った機能があるか

- 現場のスタッフが直感的に使えるか

- セキュリティ対策は万全か

- 導入後のサポート体制は充実しているか

導入目的(課題解決)に合った機能があるか

自社の目的達成に必要な機能が備わっているかを確認しましょう。

たとえば、「多くの顧客に商品をアピールしたい」のなら1対多のライブ配信機能、「個別の相談に乗りたい」のであればカレンダーからの予約機能や決済連携機能など、目的によって必要な機能は異なります。

現場のスタッフが直感的に使えるか

多機能であっても、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。

特にITツールに不慣れなスタッフでも直感的に操作できるか、管理画面は見やすいかといった「使いやすさ(UI/UX)」は重要な選定基準です。

多くのツールでは無料トライアルが提供されているため、実際に現場のスタッフに使ってもらい、操作性を確認しましょう。

セキュリティ対策は万全か

オンライン接客では、お客さまの個人情報を取り扱う可能性があります。

そのため、通信が暗号化されているか、不正アクセスへの対策が講じられているかなど、信頼できるセキュリティ対策が施されているツールを選ぶことが必須です。

導入後のサポート体制は充実しているか

ツールの導入時だけでなく、運用を開始した後に発生する疑問やトラブルに対応してくれるサポート体制も重要です。

電話やメール、チャットでの問い合わせ窓口の有無や、活用のためのセミナー開催など、提供元がどのようなサポートを提供しているかを確認しましょう。

オンライン接客に活用できるツール【AI搭載】

『Marketing Cloud』は、AI搭載型のマーケティングオートメーションツールで、オンライン接客に活用できます。CRMと連携することで部門を超えて顧客情報を統合でき、最適なチャネルからのコミュニケーションとパーソナライズされたアプローチを実現できます。

たとえば、WEBサイトに訪問した顧客の閲覧した商品や滞在時間など、リアルタイムの情報を踏まえたうえで、関連性の高いコミュニケーションが可能です。また『Marketing Cloud』に搭載されているAI『Einstein Decisions』は、顧客情報や過去のコミュニケーションをもとに、自動で的確なオファーを導き出します。

『Marketing Cloud』があれば、顧客ひとりひとりのニーズや嗜好に合わせた精度の高いOne to Oneマーケティングが実現でき、顧客体験および満足度の向上を促進可能です。

オンライン接客とCRMを連携させる3つのメリット

オンライン接客システムとCRM(顧客関係管理システム)を連携し、接客で得た情報を顧客データと紐づけて一元管理することで、以下のようなメリットが生まれます。

部門を横断した、一貫性のある顧客体験の提供

オンライン接客での会話履歴がCRMに自動で記録されることで、どのスタッフが、いつ、どのチャネルで対応しても、過去の経緯をすべて把握した上で、お客さまに最適な提案ができます。

これにより、お客さまは「自分のことを理解してくれている」と感じ、企業への信頼感を深めます。

接客後のパーソナライズされたアプローチ

CRMに蓄積された接客データを活用し、お客さまの興味関心に合わせたフォローアップを自動化できます。

たとえば、「赤いワンピースの購入を検討していた」お客さまに対して、後日MAツールから「赤いワンピースのコーディネート特集」や「関連商品のクーポン」を配信するなど、一人ひとりに響くアプローチが可能になります。

顧客理解の深化とサービス・商品の改善

どのようなお客さまが、どんな商品に興味を持ち、どのような点で疑問を感じるのか、といった接客データがCRMに蓄積されていくと、顧客全体の傾向をデータに基づいて分析できます。

この分析結果は、より効果的なマーケティング施策の立案、WebサイトのFAQ改善、さらには新たな商品開発のヒントとしても活用できます。

このように、オンライン接客はCRMと連携して初めて、その価値を最大限に発揮します。

これからツールを選定する際には、こうした外部システムとの連携性も、ぜひ重要な判断基準の一つとしてご検討ください。

AI搭載の「Marketing Cloud」製品デモ動画

顧客データを1つのプラットフォームに集約し、AIを活用してマーケティング施策を拡大しましょう。

素早い成約へと導くMAツールを3分で解説します。

オンライン接客の成功事例4選

ここでは、オンライン接客の成功事例を4つ紹介します。

- 事例1.オンラインコミュニケーションプラットフォームを構築し非対面手続きを実現

- 事例2.オフラインとオンラインの融合で最高の接客を提供

- 事例3.ビデオ通話型オンライン接客で成約率を向上

- 事例4.メタバース上でのオンライン接客で幅広い人材を活用

オンライン接客の運用イメージをつかみ、自社に応用してみましょう。

事例1.オンラインコミュニケーションプラットフォームの記録から的確なオンライン接客を実現を構築し非対面手続きを実現

アフラック生命保険株式会社では、オンラインコミュニケーションプラットフォームを構築しました。蓄積された顧客とのコミュニケーションに関するデータをもとに、顧客・代理店とタイムリーに情報を共有できる仕組みです。

従来、保険商品の加入手続きは、直接対面して行うのが一般的でした。しかし、オンラインコミュニケーションプラットフォームを構築したことで、顧客自身が非対面で手続きを行えるようになりました。これらの履歴は、プラットフォーム上にすべて記録されています。

オンライン接客を行うオペレーターは、蓄積されたデータを閲覧しながら、顧客からの問い合わせに対してリアルタイムに応対できます。

参考:お客様一人ひとりに寄り添ったきめ細かなサービス提供を統合コミュニケーション基盤で実現

事例2.オフラインとオンラインの融合で最高の接客を提供

株式会社三越伊勢丹はこれまで、たまたま店舗で出会ったお客さまにしかスタッフの専門性を活かした接客を提供できていませんでした。

そこで、オンライン接客によって、スペシャルな顧客体験をオンラインでも提供できないかと考えたのです。また、同時に百貨店ならではの敷居の高さや面倒くささを拭いたいという想いもありました。

同社のオンライン接客では、チャットを通じてプロのスタイリストによるカウンセリングを受けることが可能です。顧客ニーズに沿った提案はもちろん、従来行なってきた「新たな気づきを与える」接客のよさをも維持できています。

百貨店ならではの専門性や接客ノウハウを存分に活かしたオンライン接客で、これまで以上の顧客体験を提供しています。

参考:活用事例 三越伊勢丹

事例3.ビデオ通話型オンライン接客で成約率を向上

ジュエリーの製造・販売を行うアーツアンドクラフツ株式会社は、ブライダルリングのオンライン販売および接客を導入しました。

従来は、夫婦そろって直接対面したうえで、長時間接客するのが一般的でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響をでオフラインでの接客が難しくなりました。

そこで、Web会議システムを活用したオンライン接客に転換。事前にお客さま情報を入力してもらったうえで行うことで、オンラインでもニーズに沿った提案ができるようになりました。

その結果、成約率の向上を実現しています。

事例4.メタバース上でのオンライン接客で幅広い人材を活用

パーソルマーケティング株式会社は、これまでオフラインで行なってきた営業支援・販売支援などのノウハウを活かして、メタバース(仮想空間)上で各種サービスの提供を開始しました。

そのなかで、物販販売と接客もオンラインで実施。同社は、メタバースにおけるオンライン接客が、新たな雇用を生むとともに多様な人材の活躍の場としても活用できると考えています。

顧客とスタッフ間のコミュニケーションだけではなく、スタッフの働き方改革や幅広い人材の活用にも効果が期待できます。

まとめ:オンライン接客を導入して顧客満足度の向上を目指そう

オンライン接客は、オンライン消費の需要が高まっている時代だからこそ、顧客満足度や顧客体験の向上を狙える新時代の接客手法です。

オンライン接客を導入するためには、オンラインで双方向にコミュニケーションがとれるツールが求められます。

コミュニケーション機能に特化したWeb会議システムやチャットツールもありますが、顧客データを集約・活用できるシステムであれば、より高度な接客の実現が可能です。

Salesforceでは、顧客ひとりひとりのニーズや嗜好に合ったオンライン接客を実現するMarketingツール『Marketing Cloud』を提供しています。搭載されているAIとCRMを活用することで、顧客分析の深化と各顧客に応じた最適なコミュニケーションやオファーの選択・実行を実現できます。

『Marketing Cloud』のデモ動画をご覧になり、機能の詳細をお確かめください。

AI搭載の「Marketing Cloud」製品デモ動画

顧客データを1つのプラットフォームに集約し、AIを活用してマーケティング施策を拡大しましょう。

素早い成約へと導くMAツールを3分で解説します。