新プロジェクトを任されたものの、具体的な進め方やタスクの管理方法がわからず、期日に間に合うのか不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

プロジェクトで成果を出すためには、全体のスケジュールやコストを踏まえたうえで、メンバーのタスクを調整し、円滑な情報共有を図らなければなりません。

本記事では、プロジェクト管理の基礎や具体的な手法、企業の取り組み事例をわかりやすく解説します。スケジュールの遅延やチームの混乱を防ぐ適切な管理方法を学び、プロジェクトの円滑な進行を目指しましょう。

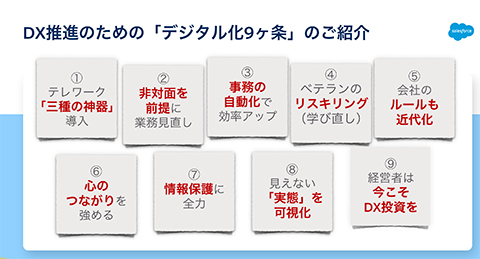

DX推進のための「デジタル化9ヶ条」

この動画ではデジタル化の論点を5分で説明します。経営、人材、技術の観点でなぜデジタル化すべきなのか、ご理解いただけます。ぜひご覧ください。

目次

プロジェクト管理とは?

プロジェクト管理とは「ヒト・モノ・カネ・情報・時間」の要素を適切に管理し、目標達成に向けて計画・実行・調整を行うプロセスのことです。各要素の概要は以下のとおりです。

- ヒト:プロジェクトに関わる人

- モノ:製造や管理に必要な物

- カネ:人材確保や設備投資に必要なお金

- 情報:企業が所有する顧客データやノウハウ

- 時間:目標達成までの時間や作業効率

プロジェクト管理では、プロジェクトマネージャーを中心にスケジュールやコストなどを適切に管理し、期日までに成果物を納品する必要があります。

また、メンバー間で情報共有を図り、リスク管理と柔軟な対応ができる体制の構築も、業務の属人化を防ぐためには重要な取り組みです。

プロジェクト管理の目的・必要性

プロジェクト管理の目的は、限られたリソースを効率的に活用し、要件にしたがって期日までに決められた目標を確実に達成することです。

目標を達成するためには、細分化したタスクに適切なリソース(人・時間)を配分し、定期的に進捗状況を確認しながら調整を行わなければなりません。

また、メンバー全員が目標や自身の役割を理解し、スケジュールに沿って業務を進めることが、プロジェクト管理(プロジェクトマネージャー)に求められる役割です。

プロジェクト管理に必要な7つの要素

プロジェクト管理に必要な要素として、以下の7つが挙げられます。

- 統合管理

- スコープ管理

- スケジュール管理

- コスト管理

- コミュニケーション管理

- リスク管理

- 品質管理

これらの要素を管理項目に設定したうえで、プロジェクトの進捗を確認しながら柔軟に調整していく必要があります。各要素を詳しく解説していきます。

統合管理

統合管理は、プロジェクト全体の指揮・調整を行い、スコープ管理やスケジュール管理などすべての要素を統括します。具体的には、以下のような役割を担っています。

- プロジェクトの計画・策定・調整

- リソースの最適化

- 進捗管理

- プロジェクトの変更・調整

- ステークホルダー(利害関係者)との調整

各プロセスの連携とプロジェクト全体のバランスを最適化させ、目標達成に近づけることが統合管理の主な役割です。

スコープ管理

スコープ管理は、プロジェクトの要件にしたがって作業内容や成果物の範囲(スコープ)を定め、達成できるように管理・調整を行います。具体的には、以下のような業務です。

- 作業範囲の明確化と共有

- 関係箇所からの要求事項の整理

- スコープの変更・調整

- 成果物の確認・承認

スコープ管理の目的は、必要な作業だけを抽出して範囲外のタスクを減らし、無駄なリソースをかけないようにマネジメント(管理)することです。

スケジュール管理

スケジュール管理は、プロジェクト全体のスケジュールを把握したうえで、各タスクの期日設定と進捗状況の監視を行います。具体的な管理項目は、以下のとおりです。

- タスクの細分化・優先順位づけ

- スケジュールの作成

- 進捗状況のチェック

- 遅延リスクの予測・対策

- リソースの配分調整

ガントチャートやカレンダーで全体的なスケジュールを可視化し、各メンバーのタスクが順調に進んでいるかを確認・管理します。

コスト管理

コスト管理は、予算内でプロジェクトを完了させるために「コストを削減しつつ、どのように予算配分するか」を計画します。具体的な管理項目は、以下のとおりです。

- 予算の見積もり・策定

- 支出の管理・調整

- コスト削減の提案・運用

- コストの集計・報告

コスト管理の目的は、必要なリソースに対して予算を適切に配分し、プロジェクトの収益性を確保することです。また、予算と実績との差異を評価・分析し、予算オーバーにならないように管理する必要があります。

コミュニケーション管理

コミュニケーション管理は、プロジェクトにおける情報伝達を円滑にし、関係者間での誤解やミスを防ぐために不可欠な業務です。具体的には、以下のような取り組みが必要です。

- タイムリーな情報共有

- 定期的なミーティング・報告

- コミュニケーションツールの活用

- 目標・成果物の明確化

- 積極的なフィードバック・評価

プロジェクト成功のカギは、Slackなどのコミュニケーションツールを活用し、情報共有や進捗報告がしやすい環境を整えることです。

以下の関連記事では、社内コミュニケーションを活性化させるアイデアや具体例を解説しています。円滑なプロジェクト進行を実現するため、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:社内コミュニケーションとは?重要性やアイデア、成功事例などを解説>

リスク管理

リスク管理は、プロジェクト進行中の潜在的なリスクを特定し、実際に発生しないように対策を検討します。リスクが発生した場合でも、その影響を最小限に抑えるために、以下のような準備を行います。

- リスク要因のリストアップ(市場の変動・リソース不足など)

- リスクの影響度・発生確率を評価

- 予防策や対処法の検討

- リスクの監視方法の検討

- ステークホルダーへの報告手段・手順を確認

トラブルが発生すると、プロジェクト中断により期日までに成果物を納品できなくなるなど、社外への影響も出てしまうため、事前にリスクの特定と対応策の検討が不可欠です。

品質管理

品質管理は、プロジェクトが計画通りに進み、成果物が求められる品質基準を満たしているかを確認します。具体的な管理項目として、以下が挙げられます。

- 品質基準の設定

- 定期的な品質のチェック

- フィードバックの収集・反映

- 品質問題の早期発見と改善

- 成果物の評価・承認

品質基準にもとづき、品質検査やレビューを通じて成果物の品質を保つことで、企業のブランド価値や顧客満足度の向上につながります。

プロジェクト管理における5つの手法

プロジェクト管理にはさまざまな手法が用いられますが、本記事では代表的な5つの方法をピックアップして解説します。

- WBS(作業分解構造図)

- ガントチャート

- CCPM(クリティカルチェーン法)

- PERT(パート図)

- カンバン方式

これらの手法は、タスクの整理から進捗管理、リソース配分に至るまで、プロジェクトを円滑に進めるためのマネジメントが可能です。各手法を一つずつ解説していきます。

WBS(作業分解構造図)

WBS(Work Breakdown Structure)とは、プロジェクトを実行可能な小さなタスクに分解し、階層的に整理する手法のことで「作業分解構造図」と呼ばれています。具体的には、以下の手順に沿って行います。

- プロジェクトの目的・目標の明確化

- タスク(作業内容)の洗い出し

- 作業プロセスごとにタスクを細分化

- タスク間の依存関係・優先順位の設定

- 作業プロセスの構造化(ツリー構造)

- 各タスクの担当を設定

作業の細分化と仕分けによって、プロジェクトのやるべきタスクが明確になれば、必要な人・物・時間などが検討しやすくなり、正確なスケジュールを立てられます。

ガントチャート

ガントチャートは、プロジェクトの進捗状況を棒グラフで視覚的にあらわす方法で、スケジュール管理をする場合に有効な手段です。

具体的には「横軸に時間軸」「縦軸にタスク」を並べ、各タスクの開始日と終了日を横方向のバーで表現し、プロジェクト全体の進行を確認します。

ガントチャートを作成する際は、WBS(作業分解構造図)で細分化したタスクを縦軸に配置し、スケジュールや担当者を設定していきます。

各タスクの期日や進捗がひと目でわかり、スケジュールの更新も容易なため、プロジェクト全体を俯瞰しながら調整できる点が特徴です。

CCPM(クリティカルチェーン法)

CCPM(Critical Chain Project Managemen)とは、プロジェクトを円滑に進めるために予算や工程を最適化する手法のことで「クリティカルチェーン法」と呼ばれています。

クリティカルチェーンは「もっとも長い時間がかかる作業の流れ」を意味し、以下の3つの要素で構成されています。

| クリティカルパス | プロジェクト全体の進行に影響を与える作業工程 |

| 合流チェーン | 複数のクリティカルパスが、一つのタスクに合流する地点 |

| バッファ(緩衝時間) | 遅延やリソース不足に備えて設けられる余裕時間・リソース |

具体的には、クリティカルパスと合流チェーンに必要なタスクを検討したうえで、リソースの配分とバッファを設定してプロジェクトを進行します。

PERT(パート図)

PERT(Program Evaluation and Review Technique)とは、プロジェクト全体と各タスクの依存関係を視覚的に表現する方法のことで「パート図」と呼ばれています。具体的には、以下の手順でパート図を作成します。

- タスクの特定と順番の決定

- 各タスクの時間の見積もり

- プロジェクト全体の流れを図式化

- 時間のかかる作業工程の抽出

複数のタスクを同時進行する場合、一つの作業に遅れが生じるとプロジェクト全体への影響を及ぼしかねません。そのため、タスクの順番や時間を可視化させ、遅延リスクを減らす方法としてパート図が用いられています。

カンバン方式

カンバン方式とは、タスクごとにカードを作成し、プロジェクトの進行を視覚的に管理する手法のことです。具体的な方法は、以下のとおりです。

- 各タスクの作業内容・担当者・期限などをカードで表現

- タスクを「未着手」「進行中」「完了」に分けて管理(カンバンボード)

- タスク数を制限して作業プロセスを最適化

- 定期的な進捗確認と改善

カンバン方式は「どのタスクを誰が取り組み、どこまで進んでいるか」をひと目で把握できるため、リソースやスケジュールの調整が容易です。

プロジェクト管理のメリット・デメリット

プロジェクト管理には、主に以下のメリット・デメリットがあります。

| メリット | スケジュールの可視化で目標が明確になる |

| デメリット | プロジェクト規模が大きいと連携不足を生じやすい |

プロジェクトマネージャーにとって、プロジェクト全体のスケジュールやコストの管理は不可欠なため、目的に合った手法でマネジメントする必要があります。

メリット:スケジュールの可視化で目標が明確になる

プロジェクト管理では、各タスクのスケジュールや進捗を可視化するため、目標達成までの道筋と各自の役割が明確になります。たとえば、各タスクの作業内容や期日をガントチャートに落とし込めば、各段階(企画・実行・分析など)の進行具合がひと目でわかります。

各メンバーも自分のタスクが明確になるため、優先度の高い作業から取り組めるようになり、効率的なプロジェクト進行が可能です。

また、プロジェクト全体の業務量(タスク数)を可視化し、人員や時間などのリソース管理がしやすくなる点も、プロジェクト管理を行うメリットです。

デメリット:プロジェクト規模が大きいと連携不足を生じやすい

プロジェクト規模が大きくなるほど、部署・メンバー間での情報共有が難しくなり、連携不足が発生しやすくなります。プロジェクトの進捗管理や作業調整にもリソースが必要となるため、マネージャーの業務負担の増加にもつながりかねません。

プロジェクト発足前には、関係部署や作業範囲などを明確にしたうえで、スムーズな進行に必要なミーティングの計画や、コミュニケーションツールの活用を検討しましょう。

また、タスクの重複や情報の伝達ミスを防ぐため「誰がどの業務を担当しているのか」を全員が把握できるように、社内の連携体制も整える必要があります。

プロジェクト管理の流れ

プロジェクト管理の主な流れは、以下の3ステップです。

- 目標の明確化・決定

- タスクの細分化・計画

- 進捗の把握・軌道修正

プロジェクトマネージャーは、各タスクの進捗管理はもちろん、問題が発生した場合の対処法も事前に検討しなければなりません。各ステップを詳しく解説していきます。

1.目標の明確化・決定

プロジェクト発足時は、具体的な目標を設定してから関係者全員に共有し、プロジェクトの方向性の認識を統一しましょう。目標を決める際は、達成可能な目標を定める「SMARTの法則」の活用が有効です。

| 法則 | 概要 |

|---|---|

| Specific(具体性) | 成果物や達成したいことを具体的な数値で示す |

| Measurable(計測可能) | 目標を数値化して達成度を測定する |

| Achievable(実現可能) | リソースや時間の制約内で達成可能な目標にする |

| Relevant(関連性) | 組織・個人の目標との関連性を持たせる |

| Time-bound(期限付き) | 目標の達成期限を設ける |

目標を具体的かつ測定可能にすることで、プロジェクトの進捗や達成度を管理しやすくなり、必要に応じて柔軟な調整もできます。

2.タスクの細分化・計画

プロジェクトの目標が決定したら、達成に向けた大枠のタスクを洗い出し、さらに作業レベルのタスクまで細分化します。タスクの細分化とスケジュールを立てる際は、以下のポイントを実践してください。

- 「誰が・いつまでに・なにをするのか」を明確にする

- タスクの重要度・緊急度を評価し、優先順位を設定する

- 各タスクに必要なリソース(人員・時間・予算など)を見積もる

円滑なマネジメントを行うために、自社の組織運営に適した手法やツールを選定し、プロジェクト計画を具体化させましょう。以下の関連記事では、タスク管理の具体的な方法やおすすめツールを解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

関連記事:タスク管理とは?おすすめのツールや上手くなるコツ、メリットを解説>

3.進捗の把握・軌道修正

プロジェクト始動後は、タスクの作業内容・期日・担当者などを可視化したうえで、定期的に進捗を確認しましょう。

進捗が遅れていたり問題が発生したりした場合には、リソースの再配分を行うなど速やかな軌道修正が求められます。進捗管理を行う際のポイントは、以下のとおりです。

- 週次や月次で進捗を確認する

- メンバー同士で進捗状況を共有し合う

- 計画と実績の差異を確認する

- 成果物の品質をチェックする

チーム内のフィードバックをもとに、スケジュールやリソースの調整を行うことで、より現場の状況に合ったマネジメントが可能となります。

プロジェクト管理にはSalesforceのツールがおすすめ

プロジェクト管理を効率化するツールには、目的や用途に応じてさまざまな種類があります。Salesforceでは、顧客とのつながりを強化するCRMや、営業活動を効率化するSFAなどのツールを提供しており、プロジェクト管理にも活用可能です。

ツール内には顧客情報や取引データが蓄積されているため、営業目標を達成するためのタスクを設定したり、次のアクションを予測したりできます。

また、ダッシュボード上でプロジェクトの進捗状況をひと目で確認でき、リソース不足が生じた場合でも柔軟な調整が可能です。

Salesforceの製品や価格などの詳しい情報を知りたい方は、以下のリンクよりお気軽にお問い合わせください。専門の担当者がお答えします。

AI機能「Einstein」で効率的なプロジェクト進行が可能に

SalesforceにはAI機能「Einstein」が搭載されているため、タスクの整理や優先順位づけを自動化して、より効率的なプロジェクト管理が実施できます。具体的には、以下の情報をホーム画面に自動表示します。

- 目標の達成状況

- タスク(作業内容)

- 活動インサイト

AI機能のあるツールを活用すれば、過去の情報にもとづいて効果的なアクションを予測できるため、迷うことなくプロジェクトを進行できます。

また、対話型AIアシスタントを構築することで、チャット形式で必要な情報へのアクセスが可能になり、より効率的なマネジメントができます。

プロジェクト管理を実践する企業事例

プロジェクト管理を実践している企業について、2社の取り組みを紹介します。

- プロジェクト管理やツール活用のナレッジを社内で共有(日立製作所)

- Slackの活用でスムーズなプロジェクト進行(任天堂)

それぞれの実践的な取り組みを参考に、プロジェクト管理の最適化を目指しましょう。

プロジェクト管理やツール活用のナレッジを社内で共有|日立製作所

会社名:株式会社日立製作所

事業内容:金融・官公庁・自治体向けITサービス等

株式会社日立製作所では、国内外のグループ企業でSalesforce製品を活用していましたが、各社がバラバラに管理しており、ノウハウが共有されていない状況でした。

そこで、Salesforceの活用ナレッジをグループ内で共有・展開するため、グローバルCoE(Center of Excellence)の「SMiLE」を立ち上げています。

SMiLEでは、同社の各種プロジェクトでSalesforceを活用したワーキンググループ活動を行い、以下のような場で情報共有をしています。

- 3ヵ月に1度の会議で先進事例を紹介

- 要望の多いテーマを中心にセミナーやワークショップを開催

Salesforceのノウハウを共有・活用するためのコミュニティ基盤が整備され、グループ各社への展開も拡大しています。

Slackの活用でスムーズなプロジェクト進行|任天堂

会社名:任天堂株式会社

事業内容:家庭用レジャー機器の製造・販売

任天堂株式会社では、公式オンラインストア「マイニンテンドーストア」のリニューアルに伴い、Slackを駆使したプロジェクト進行に取り組みました。

プロジェクト始動時はコロナ禍だったため、在宅勤務を余儀なくされる状況において、Slackでのコミュニケーションが欠かせませんでした。

開発パートナーとの信頼関係を築くことを重視しつつ、コミュニケーションを緊密に保ちながらスケジュール通りのリリースを達成しています。

SalesforceのCommerce Cloudの導入と、Slackによる計画通りのプロジェクト進行により、利便性と安定性を兼ね備えた満足のいくサイトを実現できました。

プロジェクト管理で円滑な業務遂行を目指そう

プロジェクト管理では、タスクの進捗管理やスケジュール管理など、多岐にわたる要素を管理する必要があります。

WBS(作業分解構造図)やガントチャートが代表的な管理方法ですが、プロジェクトの目的や規模に応じて適切な手法を選択しなければなりません。また、進捗状況の可視化や円滑なコミュニケーションを実現するためには、プロジェクト管理ツールの導入も必要です。

企業が実践している事例をもとに、自社に最適なプロジェクトの管理体制を構築し、DXの実現とプロジェクト管理の最適化を目指しましょう。

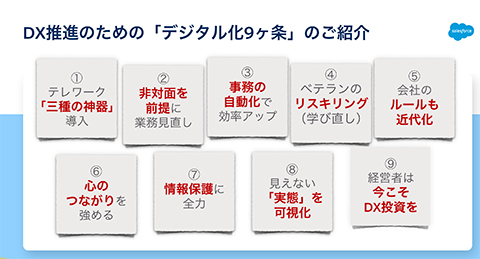

DX推進のための「デジタル化9ヶ条」

この動画ではデジタル化の論点を5分で説明します。経営、人材、技術の観点でなぜデジタル化すべきなのか、ご理解いただけます。ぜひご覧ください。