「起業に興味はあるけれど、具体的に何をすればいいのかわからない」「資金がないけど起業できるのか不安」といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

起業は決して特別な人だけができるものではなく、正しい手順と準備をすれば誰でも挑戦することが可能です。

本記事では、起業の基本的な流れを6つのステップに分けて解説し、成功しやすい人の特徴や、失敗しやすい人の特徴も詳しく紹介します。

また「お金がなくても起業できるのか?」「学生起業の方法は?」「個人でも起業は可能か?」など、よくある疑問にも回答しながら、あなたの起業の第一歩を後押しします。

本記事を参考に、起業の具体的な手順を明確にし、これからの行動のきっかけにしてみてください。

「経営者アンケート」で見えてきた年商2億を10億に変えるアクション

成長過程でもっとも困難だと言われているのが「年商2億円の壁」。その壁を乗り越えられるかどうかで、会社の未来は大きく変わります。

目次

起業とは新しい事業を立ち上げること

起業とは、自らのアイデアやビジョンをもとに新しいビジネスを立ち上げることを指します。

既存の仕組みに依存せず、自分の裁量で事業を構築できる点が最大の魅力です。

多様な働き方が広がる中で、フリーランスや個人事業主、法人と混同されがちですが、違いがあります。

それぞれの違いは、以下の通りです。

| スタイル | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| フリーランス(個人事業主) | ひとりではじめやすい、スピード感◎ | とりあえずはじめたい人、副業からはじめたい人 |

| 法人(株式会社など) | 信用が高く、採用・融資も有利 | 事業を本格的にスケールしたい人 |

| スタートアップ | VC出資・急成長を狙う | アイデアに自信あり、資金を集めたい人 |

| 家業承継 | 親の事業を引き継ぐ | 地元・業界に根付いたビジネスをしたい人 |

「やりたいこと」があるなら、まずは小さくはじめてスモールスタートするのが現実的な第一歩です。

起業するために必要な6つの手順

起業を成功させるには、明確なステップを踏むことが不可欠です。

行き当たりばったりでは事業が失敗するリスクが高まります。

以下では、それぞれの手順について具体的に解説しますので、起業準備中の方はぜひ参考にしてください。

- 目的を定める

- 起業のアイデア・事業内容を決める

- 起業形態を決める

- 必要資金を準備する

- 事業計画書を作成する

- 開業手続きをして事業をスタートさせる

順番に見ていきましょう。

1.目的を定める

起業を成功させるには、まず「なぜ起業したいのか」を明確にすることが重要です。

目的が曖昧なままだと、方針がブレやすく、困難や壁に直面したときにモチベーションが続きません。

目的には以下のような種類があります。

- 収益目的:収入を増やしたい、会社員では稼げない額を目指したい

- 自己実現:自分のスキルやアイデアを形にしたい、やりたい仕事を自分で選びたい

- 社会課題の解決:地域活性化、環境問題、教育格差などに取り組みたい

たとえば、「30歳までに年収1,000万円を実現するために起業する」といった具体的な目標があれば、戦略も立てやすくなります。

起業の軸をぶらさず行動を続けるためにも、最初に自分の目的をしっかりと言語化しておきましょう。

2.起業のアイデア・事業内容を決める

アイデアが曖昧なまま起業しても、すぐに行き詰まるリスクがあります。

成功するビジネスには、市場のニーズに合っていること、自分の強みを活かせること、そして継続的な収益が見込める構造が欠かせません。

以下の3つの視点で、事業アイデアを検討しましょう。

- 市場性:伸びている業界・トレンドに合っているか

- 独自性(強み):他者と差別化できるスキルや経験があるか

- 収益性:一度きりではなく、継続的に利益が出せるか

また、ビジネスモデルの整理には「リーンキャンバス」や「ビジネスモデルキャンバス」などのフレームワークが有効です。

短時間でアイデアを図式化でき、方向性の見直しにも役立ちます。

成功しやすい起業アイデアの特徴としては、「市場が成長している」「ニッチだがニーズがある」「競合が少ない」などが挙げられます。

思いつきではなく、市場やデータに基づいたアイデアを選びましょう。

3.起業形態を決める

起業時には、個人事業主としてスタートするか、法人(例:株式会社)として設立するかを選ぶ必要があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、事業の規模や将来的な展望を踏まえて選択することが大切です。

それぞれの違いは以下の通りです。

| 項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社など) |

|---|---|---|

| 設立の手軽さ | 開業届を出すだけでOK | 登記手続き・費用が必要 |

| 税金 | 所得税が累進課税 | 法人税は一定の税率(節税可能) |

| 信用力 | 低め(取引先や融資で不利な場合あり) | 高め(対外的な信用を得やすい) |

| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 社会保険・厚生年金など |

フリーランスとして在宅で小規模にはじめる場合は、個人事業主としてはじめるのが現実的です。

一方で、融資や社員雇用を前提とする中〜大規模の事業を見据えているなら、法人化による信頼性向上や節税メリットが期待できます。

自分の進みたい方向と照らし合わせながら、最適な形を選びましょう。

4.必要資金を準備する

起業を成功させるには、事前にどれくらいの資金が必要かを明確にすることが重要です。

資金計画が甘いと、途中で資金がショートし、事業継続が困難になります。

起業資金には以下のような種類があります。

- 設備資金:店舗・オフィスの初期費用、備品購入費など

- 運転資金:家賃、人件費、仕入れなどの継続的な経費

- 広告宣伝費:ホームページ制作、SNS広告などの集客コスト

一般的に、起業時には100〜300万円程度の自己資金が必要とされることが多く、不足分は以下の方法で補えます。

- 融資:日本政策金融公庫、銀行などからの借入

- 補助金・助成金:国や自治体が提供(返済不要)

- 投資:エンジェル投資家やベンチャーキャピタルから資金調達

ムリのない資金計画を立て、収支のバランスをシミュレーションしておくと、資金不足のリスクを大幅に減らせます。

資金調達では、返済可能な範囲で借りることと、資金がさらに必要であれば、複数の資金源を組み合わせるようにしましょう。

関連記事:AIを活用した資金調達

5.事業計画書を作成する

事業計画書は、起業をする際にもっとも重要な資料のひとつです。

融資を受ける際や投資家へアピールする際に必要不可欠であり、自分自身の戦略や方向性を明確にするうえでも役立ちます。

事業計画書に含めるべき主な構成要素は以下の通りです。

- 市場分析:業界の動向や市場の規模

- 競合分析:ライバル企業や自社の強み・差別化ポイント

- 収益モデル:どのように利益を生み出すか

- マーケティング戦略:集客方法やターゲット設定

書く際には、「売上目標」「経費」「利益予測」などを数字ベースで具体化することが重要です。

たとえば「月商100万円を3ヶ月で達成」など、現実的かつ具体的な目標があると説得力が増します。

借入をしている場合は、返済計画も合わせて組み込みながら、キャッシュの流れをイメージできるように計画を立てましょう。

6.開業手続きをして事業をスタートさせる

事業をはじめるには、まず必要な開業手続きを済ませることが重要です。

個人事業主であれば、税務署への「開業届」提出が基本となり、法人の場合は定款の作成や法務局での登記などが求められます。

また、業種によっては、開業前に取得すべき許認可があります。

以下に代表的な例をまとめました。

| 業種 | 必要な許認可 |

|---|---|

| 飲食業 | 保健所の営業許可、食品衛生責任者の資格など |

| 美容業 | 美容師免許、保健所への美容所開設届出 |

| ECサイト運営 | 特定商取引法にもとづく表記、古物商許可(中古品販売の場合) |

開業後は、集客や営業活動に加え、SNSやWebサイト、名刺などを活用したブランディングにも力を入れてください。

スムーズな立ち上げの鍵となるでしょう。

関連記事:営業に求められる9つのスキルとは?スキルアップ方法と成功事例も紹介

事業を開始する前に進めておくべき手続き

スムーズに起業するには、事業開始前に必要な手続きをしっかりと把握し、準備を整えることが欠かせません。

手続きの不備は、税務トラブルや行政指導の原因になる可能性があるため、事前対応が重要です。

開業手続きに必要なことは、以下の通りです。

| 手続き内容 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 開業届の提出 | ○税務署に提出 | ×(法人登記が必要) |

| 青色申告承認申請書の提出 | ○節税対策に有効 | ○必要に応じて提出 |

| 事業用口座・クレカの開設 | ○任意 | ○任意(法人名義で開設) |

| 保険・屋号登録など | ○必要に応じて | ○必要に応じて |

| 定款の作成・認証 | × | ○公証人役場で認証 |

| 法人登記(法務局) | × | ○必須 |

| 社会保険・厚生年金の加入 | ×(任意) | ○原則加入義務あり |

| 営業許可・資格の取得 | ○飲食や美容業など業種によって必要 | ○同上(業種による) |

また、開業前に「青色申告承認申請書」を出しておくことで、税制上の優遇を受けることも可能です。

さらに、事業用のクレジットカード・会計ソフトの準備も、経理処理を円滑に進めるうえで有効です。

事前のチェックリストを活用し、抜け漏れなく進めていきましょう。

起業に向いている・成功する傾向がある人の4つの特徴例

起業には向き・不向きがあります。すべての人が成功できるわけではありませんが、ある共通した傾向が見られるのも事実です。

以下の特徴に当てはまる人は、起業に向いている可能性が高いといえます。

- 挑戦を恐れず行動できる人

- 学習意欲が高い人

- 好奇心が高く柔軟性がある人

- 人を巻き込める人

順番に見ていきましょう。

1.挑戦を恐れず行動できる人

挑戦を恐れず行動できる人は起業に向いている人の特徴です。

起業では、不確実な状況で判断し、時にリスクを取らなければチャンスは掴めません。

成功する起業家の多くは、最初から完璧な準備をするのではなく、「とにかくやってみる」という行動力があります。

たとえば、以下のような姿勢が重要です。

- 失敗を糧に次の手を打てる

- 市場の反応を見ながら柔軟に軌道修正できる

- 小さな成功体験を積み重ねて自信に変える

特に「完璧主義で動けない人」よりも、「60点でもまず行動して改善できる人」が起業では向いている傾向があります。

スピード感を持って動きながら、トライ&エラーで事業を育てていけるタイプが強いといえるでしょう。

2.学習意欲が高い人

起業後は、マーケティングや営業・会計・法律など、幅広いスキルを自ら学び続ける必要があります。

常に変化するビジネス環境では、過去の成功体験だけでは通用しません。

学び続ける姿勢こそが、事業を継続的に成長させる鍵となります。

以下のような行動を習慣にしている人は成長が早い傾向にあります。

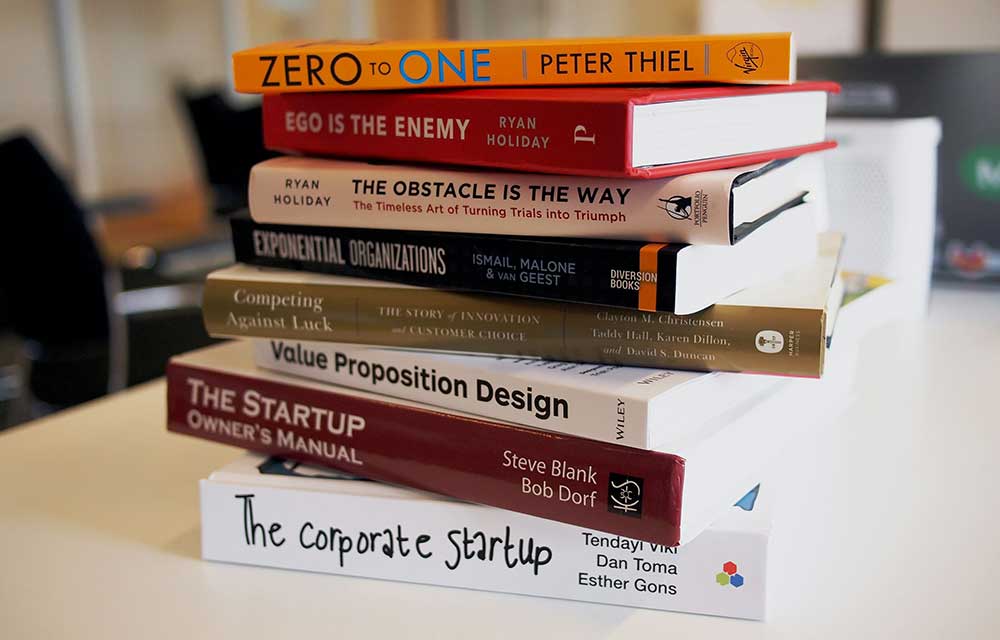

- 読書:月に4冊以上のビジネス書・実用書を読む

- セミナー・講座参加:最新トレンドや成功事例を学ぶ機会を積極的に取る

- メンターの存在:経験者からのフィードバックを受けて行動を修正する

成功する起業家は、学習を義務ではなく投資として捉えています。

「わからないことを放置せず、自分で学んで解決する力」は、どの業種にも共通する成功の土台となるでしょう。

関連記事:【基礎講座】規模に関係なく始められるデジタルマーケのガイドとステップ

3.好奇心が高く柔軟性がある人

時代や市場は常に変化しています。

その変化に柔軟に対応できる人こそが、ビジネスで成功する可能性が高いといえます。

特に好奇心旺盛で新しいものを楽しめる人は、チャンスにいち早く気づき、行動に移すスピードも速いです。

以下のような特徴を持つ人は、起業に向いているでしょう。

- 新しいトレンドに敏感:SNS、AI、Web3などに関心がある

- 異業種の視点を活用できる:IT×飲食、美容×サブスクなど、掛け算思考が得意

- 「常識」を疑い、柔軟に方向転換できる

パン屋が「サブスク型ベーカリー」に変化した事例のように、固定観念にとらわれない柔軟性は、大きな差別化ポイントになります。

市場の変化を恐れず、むしろ楽しめるタイプが、今の時代には強いといえるでしょう。

4.人を巻き込める人

起業はひとりで完結するものではなく、チームの力でスケールしていくものです。

どれだけ優れたアイデアを持っていても、共感し協力してくれる仲間やパートナーがいなければ実現できません。

だからこそ「人を巻き込む力」が必要です。

成功する起業家は、以下のような資質を備えています。

- ビジョンや熱意を言語化し、相手に伝えられる

- 相手のメリットを考えた提案ができる(Win-Win思考)

- 感謝や信頼をベースに、人間関係を大切にする

スキルのあるパートナーや信頼できる従業員、応援してくれる投資家、口コミで広めてくれる顧客など、あらゆる人の協力が事業の成否を分けます。

起業家には、単なるアイデアマンではなく「人と一緒に夢を形にするリーダー」であることが必要でしょう。

「経営者アンケート」で見えてきた年商2億を10億に変えるアクション

成長過程でもっとも困難だと言われているのが「年商2億円の壁」。その壁を乗り越えられるかどうかで、会社の未来は大きく変わります。

起業に向いていない・失敗する傾向がある人の3つの特徴例

起業には向いている人だけでなく、向いていない人や失敗しやすい人もいます。

どれだけ優れたアイデアがあっても、根本的な性格や行動傾向が起業に適していない場合、途中で壁にぶつかって立ち行かなくなることもあるでしょう

ここでは、注意すべき3つの特徴を紹介します。

- 行動より計画ばかりの人

- 安定を最優先する人

- お金・時間を管理できない人

順番に解説します。

1.行動より計画ばかりの人

起業では、綿密な計画よりも動いて試す姿勢が求められます。

完璧な準備をしようとするあまり、行動が後回しになる人は、機会損失を生みやすく、タイミングを逃す傾向があります。

以下のような行動パターンは危険です。

- 計画を立てるのに数ヶ月かけてしまう

- 不安やリスクを理由に一歩を踏み出せない

- 失敗を恐れて改善サイクルを回せない

時代やニーズは常に変化しているため、行動こそが最大の武器になります。

進める前に計画を細かく立ててしまうと足かせになるため、まずはスモールスタートで実践重視の姿勢に切り替えてみてください。

2.安定を最優先する人

起業には常にリスクが伴い、安定とは対極の場所にあります。

もし「毎月決まった収入が欲しい」「先の見えない状況が怖い」と感じるタイプであれば、起業は強いストレスを生む可能性があります。

以下のような思考傾向がある人は要注意です。

- 毎月の固定収入がないと不安

- 福利厚生や社会保障が手厚くないと動けない

- 大きな変化や責任を避けたい

こうした場合は、まずは副業からスタートし、自分のビジネス感覚や適性を試すのが現実的です。

起業は、自由が魅力ですが、裏を返せば何も保証がない世界です。

安定を捨てた覚悟を持てるかが、向き・不向きを左右します。

3.お金・時間を管理できない人

起業直後は収入が安定せず、資金繰りに頭を悩ませるケースが少なくありません。

そんな中で、お金や時間の管理ができない人は、失敗の確率が上がるでしょう。

事業がうまくいかなくなる原因の多くは「資金ショート」と「時間浪費」です。

とくに以下の行動をしてしまっている人は危ないでしょう。

- 売上が立っていないのに広告や設備にお金をかけすぎる

- 支出と収入のバランスを把握せず、漠然とお金を使う

- 毎日ダラダラ仕事してしまい、成果に結びつかない

起業家に求められるのは、小さな利益でも残せる財務感覚と、1日を意図的に使える時間設計力です。

自己管理が苦手な人は、まず家計管理やタスク管理から練習し、数字に強くなる土台を作っておくとよいでしょう。

起業のやり方に関するよくある質問

ここからはよくある質問に答える形で起業のリアルな進め方を解説します。

- 学生起業のやり方は?

- お金がないけど起業するには?

- 個人・1人でも起業できますか?

順番に解説します。

学生起業のやり方は?

学生でも起業は十分可能であり、実際に10代・20代で起業する若者も増えています。

学生の場合、初期費用の少ないWebビジネスが特におすすめです。

おすすめの起業アイデア例は以下の通りです。

- アプリ開発・Webサービスの運営

- ECサイトやハンドメイド販売

- SNS運用代行・インフルエンサー活動

ポイントは、学業と両立できる規模でスモールスタートすることです。

大学の起業支援プログラムや、自治体のインキュベーション施設、若者向けの補助金制度を活用すれば、ノウハウと資金を同時に得られるチャンスがあります。

学生起業の支援制度を活用して、起業にチャレンジしてみても良いでしょう。

お金がないけど起業するには?

資金がなくても、アイデアと工夫次第で起業は可能です。

近年は、初期費用がほとんどかからないビジネスが多く存在しているため、コストをかけずに事業をはじめられます。

とはいえ、一定の資金を貯めてから挑戦する方が、起業ではうまくいきやすい傾向にあります。

100万円〜300万円の現金を貯めてから起業に挑戦すると、精神的なゆとりを抱えながら、事業を前に進められるでしょう。

どうしても初期費用が必要な場合は、以下を活用するのがおすすめです。

- 日本政策金融公庫の融資

- 自治体の補助金

- 親族からの借入など

副業で資金を貯めながら準備する選択肢もあります。

一定の資金を貯めることをひとまずの計画として、起業を検討するようにしましょう。

個人・1人でも起業できますか?

実際、日本では個人での起業が圧倒的に多く、多くの人がひとり起業からスタートしています。

1人起業のメリットは以下の通りです。

- 意思決定が速く、自由度が高い

- コストが低く抑えられる

- スキル次第で高収益も可能

業務過多になりやすい場合もあるため、外注やツールをうまく活用する工夫も頭に入れておきましょう。

なお、開業形態としては個人事業主からスタートする人が多く、収益や信用の段階に応じて法人化するのが一般的な流れです。

起業のやり方は大きく6つのステップに分かれている!

起業の成功には「やり方」を体系的に理解することが重要です。

本記事では、起業のステップを6つに分けて解説してきました。

- 目的を定める

- 起業のアイデア・事業内容を決める

- 起業形態を決める

- 必要資金を準備する

- 事業計画書を作成する

- 開業手続きをして事業をスタートさせる

開業前には必要な許認可を取得したり、開業後すぐに集客やブランディングに取り組んだりすることで、起業自体をはじめることは可能です。

「起業したいけど何からはじめればいいの?」という方は、本記事を参考に、まず自分の目的を言語化し、小さく動き出すことからはじめてみてください。

「経営者アンケート」で見えてきた年商2億を10億に変えるアクション

成長過程でもっとも困難だと言われているのが「年商2億円の壁」。その壁を乗り越えられるかどうかで、会社の未来は大きく変わります。