「営業利益率50%超」「社員の平均年収2000万円超」など、製造業として規格外の数字を叩き出す唯一無二の企業、キーエンス。同じような仕組みを導入しても、キーエンスのように高い成果を上げる企業となかなか成果が出ない企業とでは、何が違うのでしょうか。

キーエンス出身の経営コンサルタントであり、コンセプト・シナジー株式会社代表取締役の高杉康成氏は、著書『キーエンス流 性弱説経営』の中で、「『多くの企業が新しい仕組みを導入すればうまくいくはず』という前提で組織運営を行っているから、期待通りの成果が出ない」と指摘します。

高収益を生み出すキーエンスで実践してきた「性弱説経営」の考え方と、その営業の現場における実践知を高杉氏に伺いました。

💡この記事で得られるインサイト

- 「チェック漏れゼロ化」の実装術

- 「二重承認×証跡」の運用法

- KPIで現場が動く本当の仕掛け

- 苦情の真因を掘る質問術

- AI時代、営業の存在意義とは◯◯

目次

コンセプト・シナジー株式会社 代表取締役

キーエンスに約10年在籍した後、経営コンサルタントとして独立。20年以上にわたり、企業の付加価値向上を支援する。キーエンスで実践されてきた「性弱説」に基づく独自のマネジメント手法を体系化し、誰もが成果を上げられる営業組織づくりのコンサルティングで高い評価を得ている。著書に『キーエンス流 性弱説経営』(日経BP)がある。

「できない前提」で仕組みをつくる

──「性弱説経営」という概念を提唱した背景を教えてください。

高杉:私はキーエンスに約10年在籍した後、20年以上にわたりコンサルタントとして企業の付加価値向上を支援してきました。

その中で感じたのが、「うまくいっている企業と、うまくいっていない企業の差がどんどん開いている」こと。ただ、「何が違うのか」を説明するのは非常に困難でした。多くの企業で似たような取り組みはしているし、データ活用やプロセス管理といった手法自体も間違っていない。では何が違うのか。

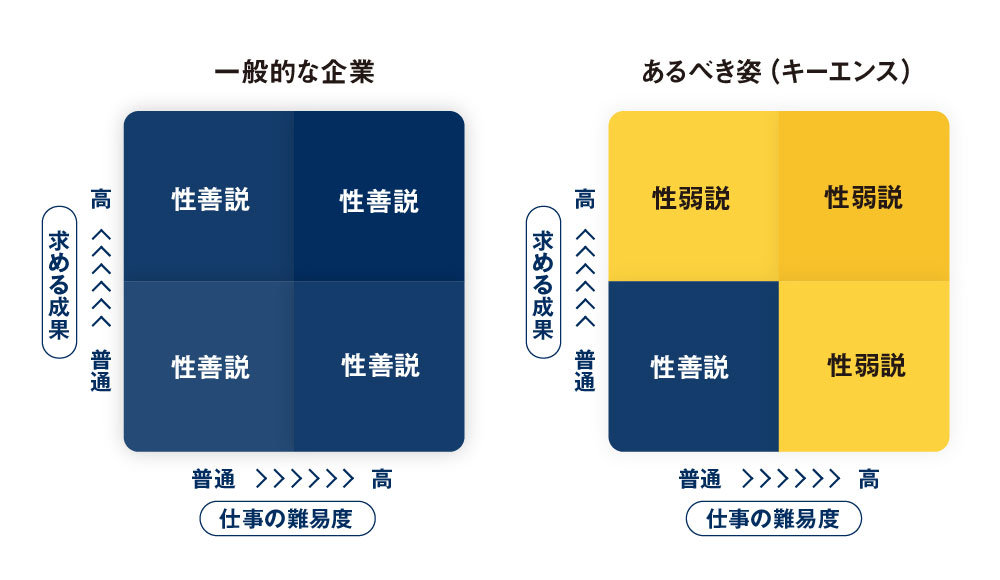

それを体系的に説明する概念を探していたときに、「性弱説」という言葉に辿り着いたんです。うまくいかない企業は「性善説」で動いているのに対し、キーエンスのようなうまくいっている企業は「性弱説」で動いている。だから、成功するのだと気がつきました。

──「性弱説経営」とはどのような考え方なのでしょうか。一般的に聞かれる「性善説」「性悪説」とは違うのですか。

ビジネスにおける「性善説」とは、「人はできるだろう」「指示すればやってくれるだろう」という前提で仕組みを作ることです。

例えば、「新しいツールを導入すればうまくいく」「マニュアルを整備すれば、みんなその通りに実行するはず」といっ期待に基づいて制度を設計するケースが「性善説」にあたります。

一方、「性悪説」は「人は指示通りにやらない」「サボる」という前提に立ち、マネージャーが厳しく管理するアプローチを指します。個人の裁量はあまり認めず、リーダーやマネージャーが考えたことを忠実に実行させる。中小企業によく見られるやり方です。

これらに対して、「性弱説」は「人はできないかもしれない」という前提に立ちます。「楽なほうに流されてしまう」「忙しいと大事なことを見逃してしまう」といった人間が本来持つ弱さを直視する考え方です。

ここまでは「性悪説」と似ているように思えますが、決定的に違うのは最終的に「できるようになる」ことを前提としている点です。最初からできないと決めつけるのではなく、「できないかもしれない」から、「どうすればできるようになるのか」を目指すのです。

──なぜ、「性弱説」がキーエンスにあてはまると思ったのですか。

「性弱説」という考え方は、キーエンスのカルチャーそのものです。

多くの企業が無意識に「できるだろう」という性善説で動くのに対し、キーエンスは常に「うまくいかないかもしれない」という前提に立っています。

例えば、社内で誰かが「これならできます」と発言すると、必ず「なぜできると言えるのか」「その根拠とは」と徹底的に問われる文化があります。「本当にできるのか」「どうすれば成果が出るのか」と、常に実現性を問い続ける思考回路が全社員に染み付いているのです。

実際、『キーエンス流 性弱説経営』の本を出版した後、多くのキーエンス社員や元社員の方から「自分たちがずっと感じていたけれど言葉にできなかったのは、まさにこれ」と共感の声をいただきました。

「2025年版 ものづくり白書」解説。製造業の6つの課題とセールスフォースの「提言」

セールスフォースでインダストリーアドバイザーを務める的場大が分析。見えてきた6つの課題と、それを解決するためのセールスフォースのソリューションを紹介します。

成功のカギは「仕組みを機能させるための仕組み」

──キーエンス流の「性弱説」によるマネジメントを具体的に教えてください。「仕組みをつくる」という点は「性善説」と同じだと思いますが、その後のアプローチはどう変わるのですか。

「性弱説」で大事なのは、手順そのものではなく、「手順の実現性を人に焦点を当てて吟味する」ことです。

多くの企業で仕組みが機能しないのは、仕組みを手順としてしか捉えていないからです。「性善説」に立って「この手順でやればうまくいくはずだ」と考えますが、その手順を「人が本当に実行できるのか」という観点が抜け落ちてしまっているのです。

たとえば、営業の現場では外出事前報告が頻繁に行われます。重要な商談は上長が把握して、事前に部下に指示を出しているでしょう。しかし、「こうしなさい」と指示しても、細部に目が行き届いていないケースが多いのではないでしょうか。

キーエンスの場合、重要な商談の前には、担当者が上長の前で実際の商談さながらのロールプレイングを行います。ポイントは、部下の「準備できました」「できます」という言葉を鵜呑みにしないこと。「できる」ではなく「やってみろ」とその場で実演させ、提案内容のプレゼンの質や資料の選択、デモンストレーションの手順が本当に適切かをとことん確認するのです。

人間は弱いので、どこか抜けていたり、本質的な理解が浅かったりするもの。だからこそ、それを事前に見つけ出し、行動を修正させ、1回の面談の価値を最大化するのです。商談が終わってからの結果報告の場で指摘するのでは、手遅れです。

──いわゆるマイクロマネジメントとは違うのですか。

一種のマイクロマネジメントですが、焦点をあてる部分が違います。

一般的なマイクロマネジメントでは「手順」に注目し、「この案件をこの手順で進めろ」とプロセスを管理するのに対し、キーエンスでは「人」に注目します。

その人が「実行できるスキルを備えているかや、十分な準備が終わっているのか、どんな性格やふるまいの癖があるのか」を徹底的に見て、弱点を補います。「血の通ったマイクロマネジメント」と言えるかもしれません。

ここで重要なのは、この「人」への注目が決して精神論や根性論に陥らないことです。むしろその逆で、徹底したロジックと合理性に基づいています。

キーエンスのカルチャーでは、「頑張ります」といった曖昧な言葉は通用しません。「なぜ売上が悪いのか」とただ攻められることはない代わりに、「具体的に何がどう問題なのか」「それをどう改善するのか」をロジカルに説明することが常に求められます。事実に基づいて課題を特定し、改善策を実行するという思考が全社員に浸透しているのです。

──「人」に向き合いながらも、アプローチは極めて合理的ということですね。

はい。そして、キーエンスではその合理的な思考が「仕組みを機能させるための仕組み」という発想につながっています。

キーエンスの仕組みは、単層的ではありません。ある仕組みを作ったら、今度はその仕組みが確実に機能するように、二重、三重のチェックの仕組みを重ねて構築します。

例えば、営業日報の作成・チェックを効率化するために、「5分単位で行動を書かせる」という仕組みがあったとします。これだけでは不十分で、次に「上長がその内容を毎日チェックする」という仕組みが加わります。

しかし、その上長が見忘れるかもしれません。そこでさらに「上長のチェック状況を監査部門がチェックする」という二重のチェック体制を構築します。

幾重にもチェック機能が張り巡らされ、最終的に機能せざるを得ない状況を作り出す。ここまでやるとなると「もう勘弁してよ」となってしまう企業がほとんどでしょう。しかし、この執念とも言える徹底力が、「性弱説」からくるキーエンスの強さの源泉なのです。

事前に弱点行動を修正し、成功体験につなげる

──それだけ徹底すれば「質」は高まるかもしれませんが、営業は「量」をこなすことも重要です。営業の活動量を担保する仕組みは、どのようなものがあるのですか?

単に、「訪問件数を増やして」と言っただけでは、人は動きません。そこで大事なのが、業務において成果を出すために必要な要素を洗い出し、可視化した「KPIパラメーター」です。ただし、その目的は評価や管理ではなく人材教育のためです。

具体的には、訪問件数や商談化率、リードからの案件化率といったプロセス指標を細かく分解し、個人の活動データを全員が見える形でランキング化します。そうすると、どのパラメーターが低いかが一目瞭然になります。そして、「自分はリードからの案件化率が低いから、総合評価が低いんだ」というように、自分の弱点を客観的な数値で自覚できるのです。

これが多くの企業の場合は、「君は新規訪問が少ないから評価が低い。来期は頑張れよ」と四半期に一度の評価会議で言われて終わり、ということになりがちです。

しかし、言われた本人は「頑張ろう」と思っても、具体的にどうすればいいかわからないですし、日々の業務に追われて意識も薄れてしまう。それでは人は成長できません。

──「性弱説」では、上司はKPIを元にどのようにマネジメントするのですか。

上司は部下のKPIを日々チェックし、できている部分は褒めて弱点は改善を促します。行動が修正され、KPIが改善していくと、それが本人の成功体験になります。

行動が変われば、数値が変わり、評価も上がる。小さな成功体験を積み重ねさせることで、人は成長していくのです。結果ではなくプロセスを重視し、そのプロセスを科学的に改善していくことが「性弱説」に基づいた合理的な人材育成と言えます。

製造業向けバリューチェーンをAgentforceでつなげる

Salesforce for 製造は、Agentforceを活用しており、顧客、製品、資産のデータを統一されたバリューチェーン全体でシームレスに統合することで、顧客の業務を変革します。

真のニーズは顧客の言葉の裏にある

──「性弱説」の考え方は、顧客への提案にも活かされるのでしょうか。

もちろんです。キーエンスには、物事の因果関係を徹底的に分解して考えるための「メカニズム思考」という共通言語があり、顧客へのアプローチのベースになっています。

例えば、キーエンスの営業担当者は顧客から問い合わせがあると、まずこう言います。「今はどのようにやっているのですか」。これが全員の口癖になっています。

なぜなら、顧客の「これが欲しい」という言葉は、その人の主観かもしれないからです。そうではなく、顧客が本当に困っていること、つまり「現状の方法では不満だったり困ったりしていること」が真のニーズで、これを掴むことが、すべての起点となります。

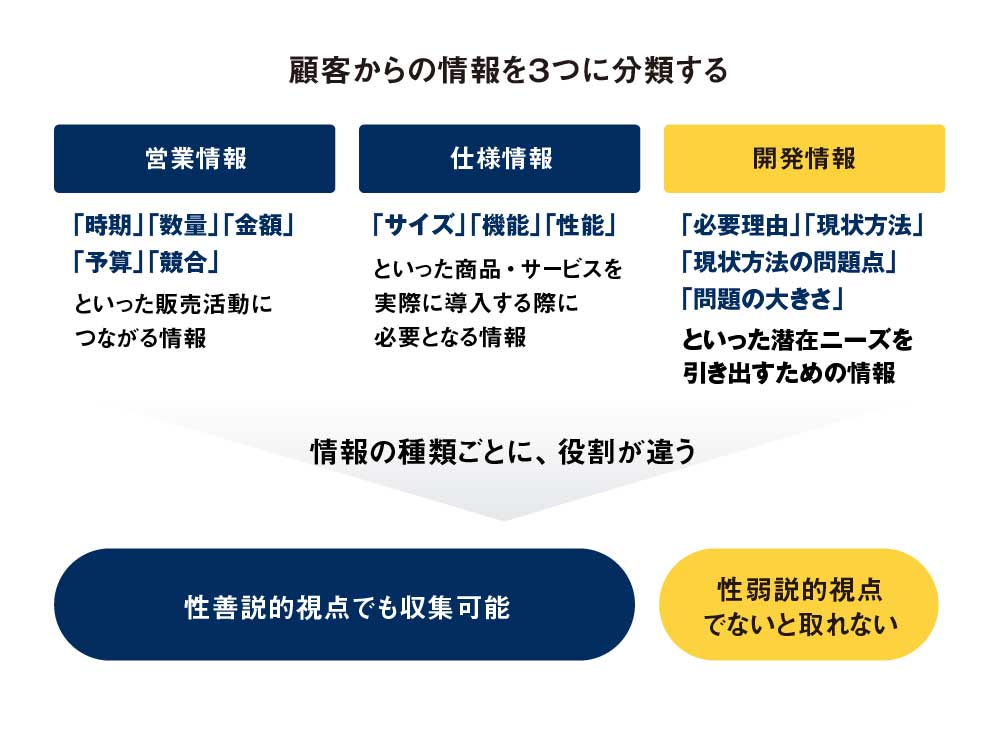

多くの企業の営業は、問い合わせが入るとすぐに予算や納期、競合といった「営業情報」や、必要な機能や目的といった「仕様情報」ばかりを聞いてしまいます。しかし、キーエンスではそれらの情報よりも優先して、顧客の現状業務のメカニズムを解明し、何が問題なのかという「開発情報」を収集することに全力を注ぎます。

例えば、ある顧客が「SFAを導入したい」と問い合わせてきたとします。ここで「わかりました」と機能説明を始めるのは「性善説」のアプローチです。なぜなら、顧客の「欲しい」という言葉を鵜呑みにしているからです。

一方で、「性弱説」に基づいたメカニズム思考では、まず「今、顧客管理はどうされていますか」と聞きます。「Excelで管理している」と答えが返ってきたら、さらに「そのExcel管理で、何かお困りごとはありますか」と深掘りします。「いや、特に困ってはいないよ」と言われても、私たちは「本当にそうだろうか」と疑います。なぜなら、「現状の方法で間に合っているなら、そもそも新しいツールは必要ないはずだ」と考えるからです。

そこで、「集計に時間がかかっていませんか」「引き継ぎに困ることはありませんか」と仮説をぶつけながら対話を重ねていく。そうすると、「確かに、月末の集計に3日もかかっていて、そのせいで経営判断が遅れている」といった、お客様自身も明確には意識していなかった本質的な課題が見えてくるのです。

「今、どうやっているのですか?」の一言から改革を

──自社に「性弱説経営」を導入したいと考える場合、どのように始めるのが良いでしょうか。

いきなりキーエンスと同じような複雑な仕組みを導入しようとしても、おそらくうまくいきません。営業のコンサルティングが難しいと言われるのは、会社ごとに何十年も蓄積してきた独自の文化があるからです。

そのため、最初から大きな仕組みを一気に入れるのではなく、小さなところから少しずつ取り入れ、まずは成功体験をつくることが重要です。

営業系の企業であれば、もっとも効果が出やすいのは事前準備から始めることだと思います。まずは、顧客からのリードに対して、先ほど紹介した「今、どうやっているのですか」という質問を1つ加えてみてください。顧客が本当に困っていることを聞き出し、提案の質を高めることができれば、それが成功体験につながっていくはずです。

営業の存在意義とは、顧客が自分で判断できないところに専門性を提供することです。もし顧客がすべて自分で比較検討できるなら、営業は不要でネットで買えばいいでしょう。

だからこそ、売り手が顧客に寄り添って、顧客のことを徹底的に理解し、顧客と一緒になってソリューションを作り上げていく必要があります。そのためには、顧客から「この人たちは詳しいな、自社のことをよく分かってくれているな」と思ってもらえるレベルまで事前準備を徹底することが不可欠です。

特に現在はオンライン商談が主流となった分、訪問面談はより貴重になっています。失った機会は二度と戻ってきません。だからこそ、訪問件数を1~2割減らしてでも事前準備に時間をあてたほうが、最終的な成果は確実に向上します。

「性弱説経営」の本質は、人の弱さを受け入れながらも、誰もが成果を上げられる仕組みを作ることです。完璧な人材を求めるのではなく、今いる人材が最大限の成果を発揮できる環境を整えることが、これからの営業組織には不可欠になってきます。

お気軽にお問い合わせください。