稟議書は、企業や組織内で重要な意思決定を行う際に不可欠な文書です。

しかし、「どう書けば承認されやすいのか?」「どの情報を記載すべきか?」と悩むことも多いでしょう。

稟議書の作成が不適切だと、承認プロセスが長引く、修正が頻発する、必要な決裁が得られないといった問題が発生するケースも少なくありません。

本記事では、稟議書の基本的な書き方から作成時の4つのポイントまで詳しく解説します。

さらに、目的別のフォーマットや記入項目も紹介し、具体的な作成方法を学べる内容となっています。

稟議書作成のコツを把握し、円滑な意思決定につなげましょう。

営業組織を強化し、売上向上につながる資料3点セット

優良顧客を増やし、チーム力を底上げする方法や勝てる営業組織を作る方法、選ばれ続ける会社になる方法などが無料でダウンロード可能です。ぜひ参考にしてください。

目次

稟議書とは意思決定を行うための文書

稟議書とは、組織内で重要な意思決定を行うための文書であり、特定の提案について関係者の承認を得る役割を果たします。

新規プロジェクトの承認、予算申請、設備投資など、組織の方向性を決める場面で使用されます。稟議書の主な役割は以下の3点です。

- 意思決定の透明性向上:稟議書により、誰がどのような理由で承認・却下したかが記録され、不正や判断ミスを防ぐ

- 責任分担の明確化:承認者が明確になるため、責任の所在がはっきりし、トラブル時の対応が迅速になる

- 組織内の合意形成:関係部署の承認を得ることで、後の業務遂行がスムーズになる

組織運営において、稟議書の適切な作成と運用は、円滑な意思決定につながります。

稟議書と決裁書の違い

稟議書と決裁書はどちらも組織の意思決定に関わる重要な文書ですが、目的と使用されるタイミングが異なります。違いは以下の通りです。

| 文書名 | 目的 | 使用タイミング |

|---|---|---|

| 稟議書 | 提案の承認を得る | 承認プロセスの初期〜中間 |

| 決裁書 | 最終決定の記録 | 承認後 |

稟議書は、特定の提案に対して関係者の承認を得るための文書で、承認プロセスの初期から中間段階で使用されます。一方、決裁書は、最終的な意思決定を正式に記録する文書であり、承認後に作成されます。

たとえば、新規プロジェクトの開始を検討する場合、まず稟議書で提案内容を説明し、関係者の承認を得られるでしょう。

その後、すべての承認が完了した時点で、決裁書により正式な決定を記録します。この違いを理解し、適切に使い分けることで、組織の意思決定がスムーズになるでしょう。

稟議と起案の違い

「稟議」と「起案」はどちらも組織の意思決定プロセスに関わるものですが、意味が異なります。

| 項目 | 意味 | 役割 |

|---|---|---|

| 稟議 | 承認を得るプロセス全体 | 意思決定の合意形成 |

| 起案 | 提案や文書の作成 | 稟議を進めるための準備 |

稟議は、組織内で承認を得るためのプロセス全体を指し、関係者が複数存在するでしょう。対して、起案は、その承認を得るための文書や提案を作成する行為です。

新規設備の導入を検討する場合であれば、まず担当者が導入の必要性やコストなどをまとめて起案を行います。

その後、起案された内容が稟議として回覧され、各承認者が確認し、最終的に承認または却下される流れです。

稟議と起案の違いを理解し、適切に運用することで、組織内の円滑な意思決定につながるでしょう。

稟議書を作成する3つのメリット

稟議書を活用することで、組織内の意思決定を効率化し、情報共有を円滑に進められます。

具体的には、遠隔でも承認可能、現場の意見を上層部に届けられる、事実確認を効率化できるという3つのメリットがあります。順番に見ていきましょう。

1. 直接会わず承認できる

稟議書を使うことで、物理的に離れた承認者ともスムーズに意思決定を進められます。とくに、遠隔地にいる上司や取締役の承認を得る際に有効です。

たとえば、以下の方法で承認を得られます。

- メールでの承認:稟議書をPDFなどで送付し、メールで決裁をもらう。

- オンラインシステムの利用:クラウド型の稟議システムを使い、リモートで承認してもらう。

出張中の役員やテレワーク中の管理職でも、すぐに承認できるため、決裁スピードが向上します。

また、対面での承認が不要となり、時間や移動コストを削減できるのも大きなメリットです。

2. 現場の声を上層部に伝えられる

稟議書は、現場で感じた課題や必要な改善点を上層部に直接届ける役割を果たします。

現場の意見を明文化することで、上層部が正確に状況を把握しやすくなります。

たとえば、製造現場で設備の老朽化が進んでいる場合、稟議書で以下のように具体的に伝えられます。

- 現在の設備の老朽化状況(写真やデータ付き)

- 交換しない場合のリスク(生産効率の低下や故障の可能性)

- 新しい設備の導入費用と期待される効果

具体的なデータや根拠を示すことで、上層部も適切な判断をしやすくなります。結果として、現場の要望が的確に伝わり、改善施策の実施につながるでしょう。

3. 事実確認を効率的にできる

稟議書には、提案の背景や根拠となる情報が明確に記載されるため、承認者が迅速かつ正確に事実確認を行えます。意思決定の精度が向上し、判断のミスを減らせるでしょう。

たとえば、新規取引先との契約を決定する際、稟議書に以下の情報を記載することで、承認者が短時間で内容を把握できます。

- 取引先の基本情報(企業名・業界・設立年数)

- 過去の取引実績や信用情報(売上高・取引履歴)

- 契約のメリットとリスク(コスト削減・納期の安定性)

必要な情報を一元化することで、承認者が後から内容を見直しやすくなります。

関連記事:データ分析とは?9つの手法や分析するメリット、注意点について解説

稟議を行なうデメリット

稟議は意思決定を可視化し、組織全体の合意形成を促す一方で、いくつかのデメリットも存在します。

具体的には、承認プロセスの長期化や責任範囲の曖昧さといった課題があり、運用方法によっては業務の停滞を招く可能性があります。

デメリットについて順番に見ていきましょう。

意思決定までの承認プロセスが長期化する

稟議を通じた承認プロセスでは、複数の承認者や部門を経由するため、意思決定が遅れる場合があります。

とくに大企業では、組織構造が複雑であることが多く、承認フローが長期化しやくなります。

新規システムの導入を決定する際の承認プロセスを考えてみると以下の通りです。

- 現場担当者が稟議を起案(要件定義・コスト試算)

- 部門長が確認・承認(影響範囲の精査)

- 役員が審査(全社的な影響を評価)

- 経営陣が最終決定(予算確保・リスク判断)

各段階で審査が必要なため、迅速な判断が求められる案件でも、稟議を経由すると意思決定が遅れるリスクがあります。

そのため、緊急性の高い案件では簡易承認フローの導入や承認者の権限委譲を検討することも重要です。

関連記事:社内コミュニケーションとは?重要性やアイデア、成功事例などを解説

責任範囲が曖昧になる

稟議プロセスでは、複数の承認者が関与するため、最終的な責任者が曖昧になりやすい点が問題です。

組織内で「みんなで決めた」という意識が働くことで、具体的な行動責任が不明確になるケースがあります。

たとえば、新しい営業戦略の導入を決めた場合でも、以下のような状況が発生することがあります。

- マーケティング部門:「営業強化の方針は決定したが、具体的な施策は営業部が考えるべき」

- 営業部門:「マーケティング主導の戦略なので、現場の責任ではない」

- 経営陣:「部門ごとに連携して進めるべきだが、主体は明確にしない」

意思決定後の実行責任が分散すると、施策が遅れたり、効果が薄まる可能性があります。

そのため、稟議書の作成時に責任者を明確に記載することや、承認後の実行フェーズを管理する体制を整えることが求められるでしょう。

稟議書作成の流れ

稟議書を作成する際は、適切な手順を踏むことでスムーズな承認が可能になります。

以下の流れに沿って作成することで、意思決定の遅延を防ぎ、承認プロセスを円滑に進められます。

- 目的の明確化:何のための稟議なのかを明確にする(例:設備投資、新規契約の承認)

- 必要情報の収集:提案内容に必要なデータや見積書、法的根拠を準備する

- フォーマットの選定:社内で統一された稟議書フォーマットを使用する

- 構成作成:件名・目的・詳細内容・コスト・承認者情報を整理して作成

- 内容の確認と修正:誤字脱字や不備がないか、関係者と確認

- 承認プロセスの進行:上司、部門長、役員など決裁ルートに沿って提出

- フォローアップ:承認後の対応(発注・契約手続き)を行う

この流れを意識することで、稟議の承認をスムーズに進められます。

稟議書を作成するときの記入項目

稟議書には、承認者が判断しやすいように必要な情報を正確に記載することが重要です。以下の項目を漏れなく記入することで、スムーズな承認が可能になります。

- 起案者・起案日・決裁日:誰がいつ稟議を作成し、決裁されたかを明確にする。

- 件名・タイトル:稟議の内容が一目でわかるよう簡潔に記載。

- 稟議の目的:何のために承認を得るのかを具体的に説明(例:新規システム導入)。

- 稟議の理由:提案の必要性や背景、期待される効果を示す。

- 金額・コスト:予算額や必要経費、資金の出所を明確にする。

上記の項目を適切に記入することで、承認者が判断しやすくなり、意思決定のスピードが向上します。

目的別稟議書のフォーマット・テンプレート

稟議書は目的に応じて適切なフォーマットを選ぶことが重要です。

ここでは、物品購入、新規取引、契約、出張の4つのケースに適したテンプレートを紹介します。それぞれのフォーマットを活用し、スムーズな承認を目指しましょう。

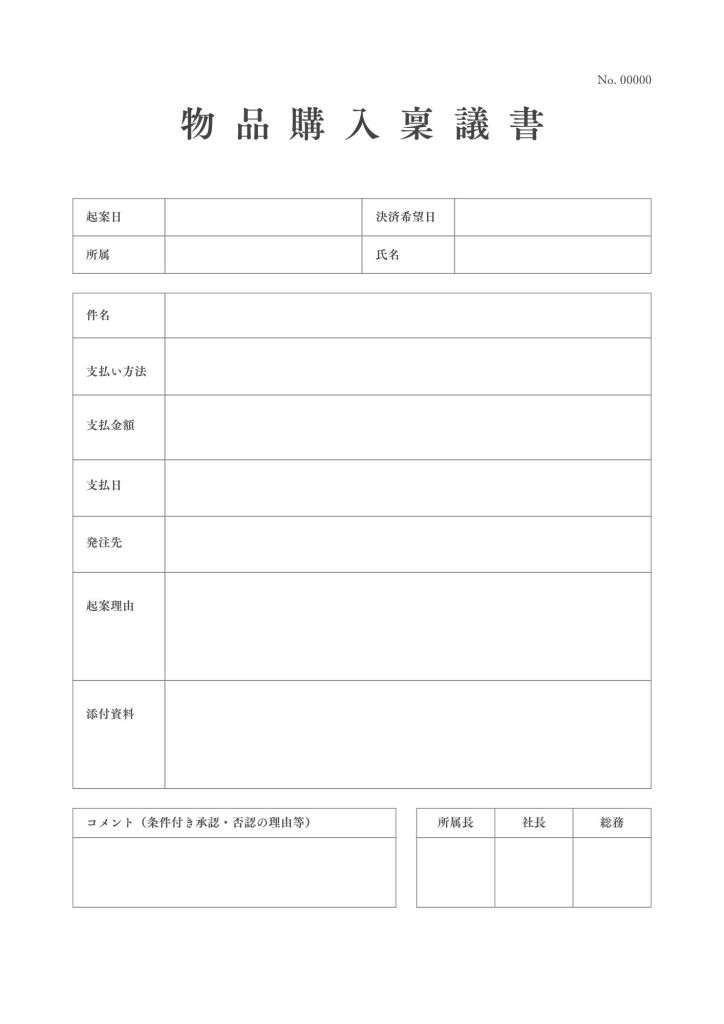

物品購入

物品購入に関する稟議書では、購入理由や必要性を明確に記載することが重要です。また、見積書やコスト比較表を添付することで、承認を得やすくなります。

適切なフォーマットを活用し、迅速な承認を目指しましょう。現在では、物品購入稟議も電子化が進んでおり、ExcelやGoogleフォーム、専用のワークフローシステムを用いたデジタル管理が一般的になっています。

承認スピードの向上・管理の効率化を図るため、フォーマットのデジタル化も検討しましょう。

カスタマイズのご相談や、クラウド運用に適した稟議フォーマットの導入・デジタル化をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

>>デジタル化に関するお問い合わせ | セールスフォース・ジャパン

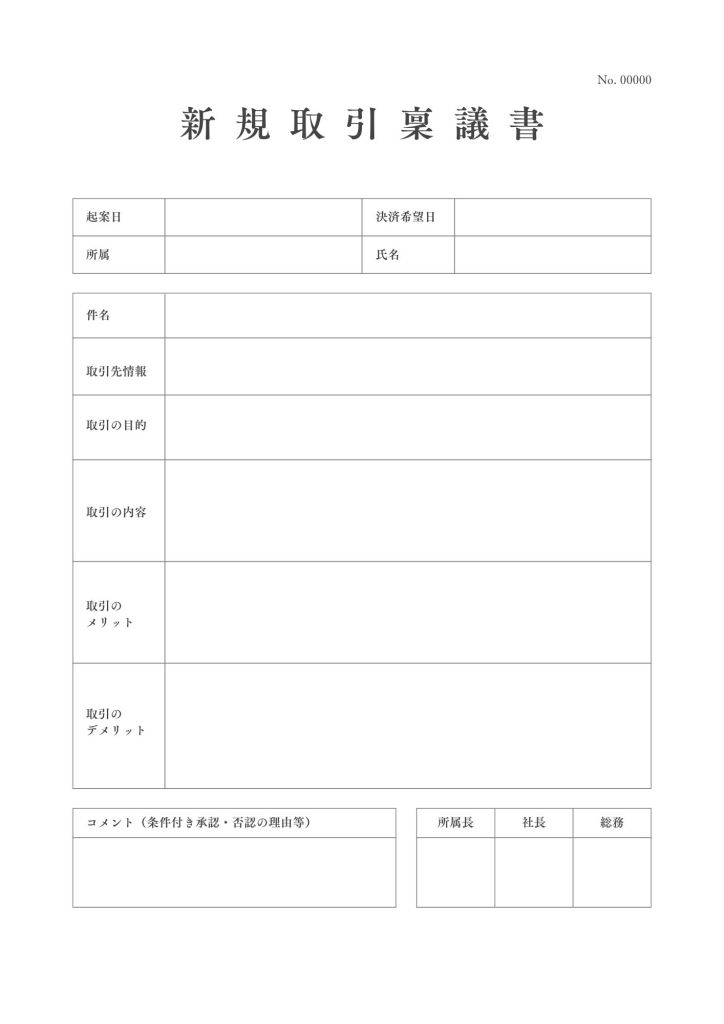

新規取引

新規取引の稟議書では、取引先の信用情報や取引のメリット・リスクを明確に記載することが求められます。契約内容や支払い条件も記載し、リスク管理を徹底しましょう。

標準的なフォーマットを活用し、スムーズな審査を進めることが重要です。

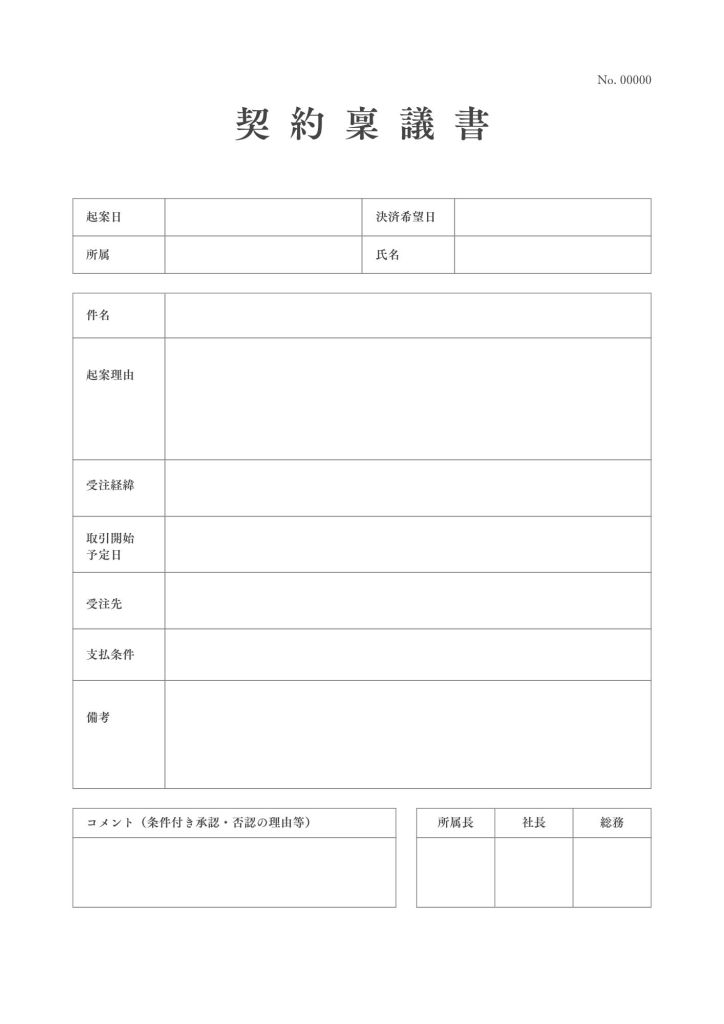

契約

契約に関する稟議書では、契約の目的や契約条件の詳細を記載し、法的リスクを考慮することが重要です。

契約書のドラフトを添付し、法務部門と事前に協議することで、スムーズな承認が可能になります。

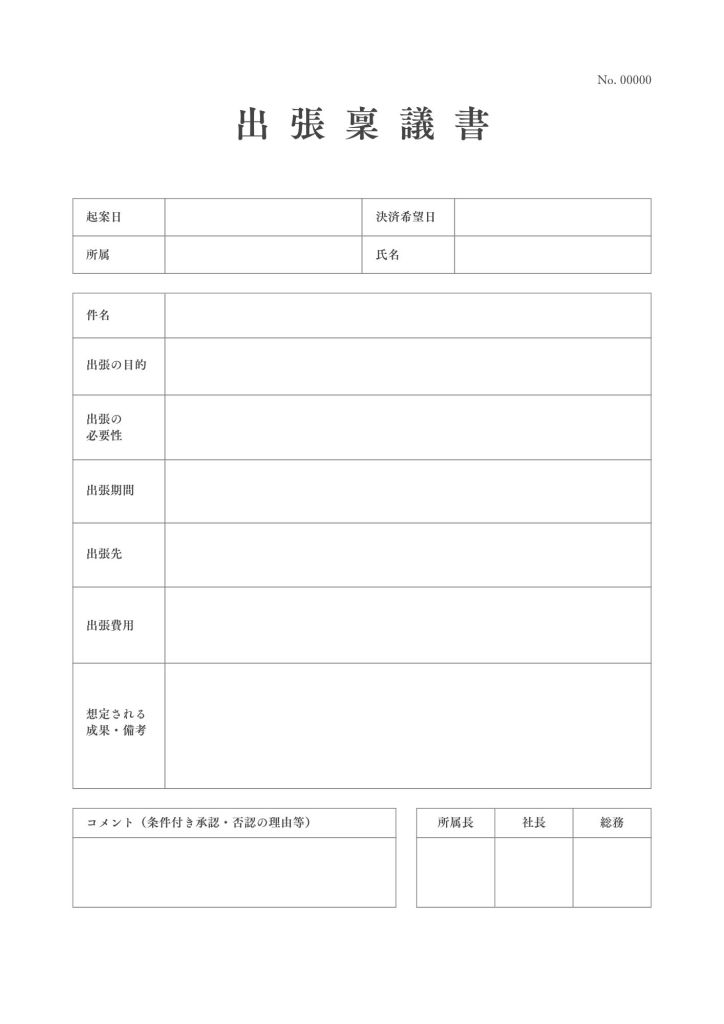

出張

出張に関する稟議書では、目的地・出張期間、業務内容、予算を明確に記載する必要があります。

宿泊費や交通費の見積もりを添付し、費用対効果を示すことで承認を得やすくなります。

>>デジタル化に関するお問い合わせ | セールスフォース・ジャパン

稟議書の書き方4つのポイント

稟議書は、承認者が迅速かつ的確に判断できるように、わかりやすく簡潔にまとめることが重要です。

本記事では、要点の整理、メリット・デメリットの提示、事前調整、データ収集の4つのポイントを解説します。

要点をまとめる

稟議書は簡潔でわかりやすくまとめることが重要です。冗長な説明は避け、承認者が一目で理解できるよう、目的、提案内容、期待される効果、予算の概要を明確に記載しましょう。

たとえば、以下のように簡潔にまとめます。

| × 悪い例 「業務の効率化のため、新しいシステムを導入したいです。このシステムを導入すれば、手作業が減り、ミスの削減にもつながります。また、業務時間が短縮され、従業員の負担軽減にもなります。」 |

| 〇 良い例 「本システム導入により、手作業が50%削減され、年間100時間の業務効率向上が見込まれる。」 |

要点を1~2行でまとめることで、承認者の理解がスムーズになり、稟議の承認確率が向上します。

メリット・デメリットを提示する

稟議書では、提案のメリットだけでなくデメリットも記載することで、承認者の信頼を得られます。メリットは数値化し、デメリットには対策案を加えると説得力が増します。

メリットの具体例

- 「新システム導入により作業時間が20%短縮し、年間50万円のコスト削減が見込まれる。」

- 「新しい設備の導入により、生産効率が15%向上する。」

デメリットと対策の例

- 「初期費用が300万円かかるが、2年以内に投資回収が見込める。」

- 「導入後、従業員の操作研修が必要だが、1週間のトレーニングで習得可能。」

このように、デメリットを正直に記載し、具体的な対策を添えることで、承認者がリスクを理解したうえで適切な判断を下せるようになります。

関係者と事前に調整しておく

稟議書を提出する前に、関係者と事前に内容を共有し、調整しておくことが重要です。これにより、承認プロセスのスムーズ化や不要な修正の削減につながります。

たとえば、新規システム導入の稟議書を作成する場合、以下のステップを事前に行うと効果的です。

- 現場担当者の意見をヒアリング(実際の業務に与える影響を確認)

- 財務部門と予算について事前相談(コスト面の調整)

- 上司や承認者に事前説明(不明点や懸念点を解消)

調整を事前に行うことで、提出後の指摘や差し戻しを防ぎ、稟議の通過率を向上させられます。承認者が納得しやすい状態に整えてから提出することが重要です。

関連記事:成長する組織づくりの基礎と従業員のエンゲージを高めるための実践法 | セールスフォース・ジャパン

データは細かく収集する

稟議書の説得力を高めるには、提案の根拠となる具体的なデータを示すことが不可欠です。承認者が納得しやすいように、市場調査結果や費用対効果の試算、他社事例などを明記しましょう。

データの例

- 市場調査結果:「導入予定の新システムは、業界全体で導入率が70%を超えており、業務効率化が期待できる。」

- 他社事例:「競合企業A社では本システム導入により、作業時間が30%短縮された。」

- 費用対効果の試算:「初期投資100万円に対し、年間50万円のコスト削減が見込まれ、2年以内に投資回収が可能。」

データの出典は、信頼性のある情報源(政府機関、業界レポート、公式統計など)を活用し、稟議書の信憑性を高めることが重要です。

まとめ:稟議書は書き方のコツを把握してから作成しよう

稟議書は、組織の意思決定を円滑に進めるための重要な文書です。

しかし、要点がまとまっていない、メリット・デメリットが不明確、関係者との事前調整が不十分、データの裏付けが弱いといった問題があると、承認までに時間がかかり、スムーズに進まないこともあります。

今回紹介したポイントを意識することで、承認者の納得を得やすくなり、承認までの時間を短縮し、組織の意思決定を効率化できます。

稟議書を作成する際は、基本のルールを押さえ、適切なフォーマットと内容で提出しましょう。

営業組織を強化し、売上向上につながる資料3点セット

優良顧客を増やし、チーム力を底上げする方法や勝てる営業組織を作る方法、選ばれ続ける会社になる方法などが無料でダウンロード可能です。ぜひ参考にしてください。