「営業部門の生産性がなかなか上がらない…」

「インサイドセールスとフィールドセールスの役割分担が曖昧で、うまく連携できていない…」

もしあなたがこのような課題を感じているなら、この記事がその解決の糸口になるかもしれません。

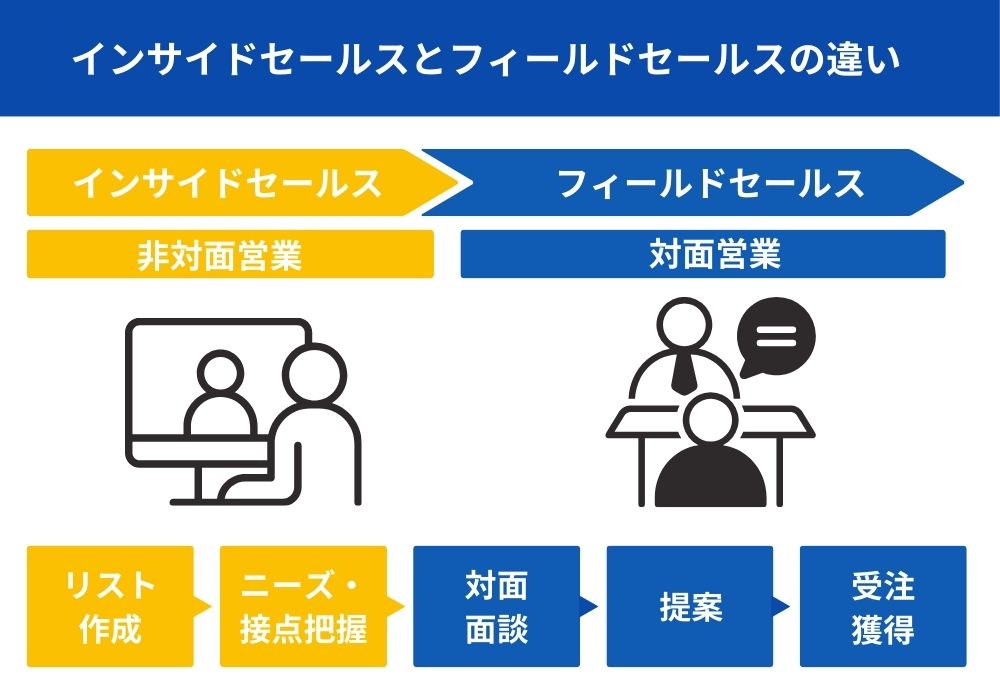

インサイドセールスとフィールドセールスの違いは、主に顧客との対面機会の有無、顧客の検討フローにおける役割にあります。

インサイドセールスは非対面営業を基本とし、リードに対して電話やメールにてアプローチを行い、商談機会を創出することが役割です。フィールドセールスはオンラインミーティングを含む対面営業を基本とし、商談のプロセスを進め導入までの意思決定を促す役割を担っています。

本記事では、インサイドセールスとフィールドセールスの基本的な定義や役割の違いといった基礎知識はもちろん、それぞれのメリット・デメリットや連携体制を構築するための具体的な5つのステップまで、営業成果を最大化するためのノウハウを分かりやすく徹底解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたの会社の営業組織が抱える非効率や連携不足といった課題を解消し、インサイドセールスとフィールドセールスがそれぞれの能力を発揮できる、生産性の高い営業体制を構築するための具体的な道筋が見えてくるはずです。ぜひ、貴社の営業戦略の強化にお役立てください。

本文の要約

インサイドセールスを導入し、フィールドセールスとの役割を分けることで顧客の検討プロセスに応じて効率的なアプローチを行うことができます。

商談の創出と商談プロセスの進行を別の担当が担うことで、それぞれに特化したノウハウが溜まり、営業活動が効率的になります。

一方で、顧客視点では検討の最中に担当者が変わることで違和感を覚えるケースもあるため、顧客視点で有効な分業であることを意識しながら分業体制を構築することが求められます。

インサイドセールスの導入で売上が変わる!インサイドセールス入門ガイド

なぜ「インサイドセールス」が強い営業組織をつくるために有用なのか、「従来の営業スタイルが抱える4つの思い込み」から紐解きます。

目次

- インサイドセールスとフィールドセールスの違い

- インサイドセールスを導入した組織体制

- インサイドセールスとフィールドセールスを分業にするメリット

- インサイドセールスとフィールドセールスを分業にするデメリット

- インサイドセールスとフィールドセールスの連携の重要性

- インサイドセールスとフィールドセールスの連携のメリット

- インサイドセールスとフィールドセールスの連携体制を構築する5つのステップ

- インサイドセールスとフィールドセールスの連携がうまくいかないパターンと原因

- インサイドセールスとフィールドセールスの連携ポイント

- インサイドセールスとフィールドセールスの連携成功事例

- インサイドセールスとフィールドセールスの連携で営業活動の効率化に

インサイドセールスとフィールドセールスの違い

インサイドセールスが非対面営業であるのに対し、フィールドセールスは主に対面営業を行います。インサイドセールスとフィールドセールスの違いは以下の通りです。

| インサイドセールス | フィールドセールス | |

|---|---|---|

| 営業手法 | 非対面営業 | 対面営業 |

| 役割 | ・リードナーチャリング※ ・リードクオリフィケーション※ | ・商談プロセスの進行 (商談の開始からクロージング) ・受注獲得 |

| KPI | ・新規商談数 ・リードの受注率 ・アップセル・クロスセルの受注率 | ・受注数 ・受注獲得 |

※リードナーチャリング:見込み顧客の購買意欲を醸成

※リードクオリフィケーション:確度の高い見込み顧客を選定

2つの違いを理解し、インサイドセールスを導入した組織体制にすると効果的な営業活動ができます。

インサイドセールスを導入した組織体制

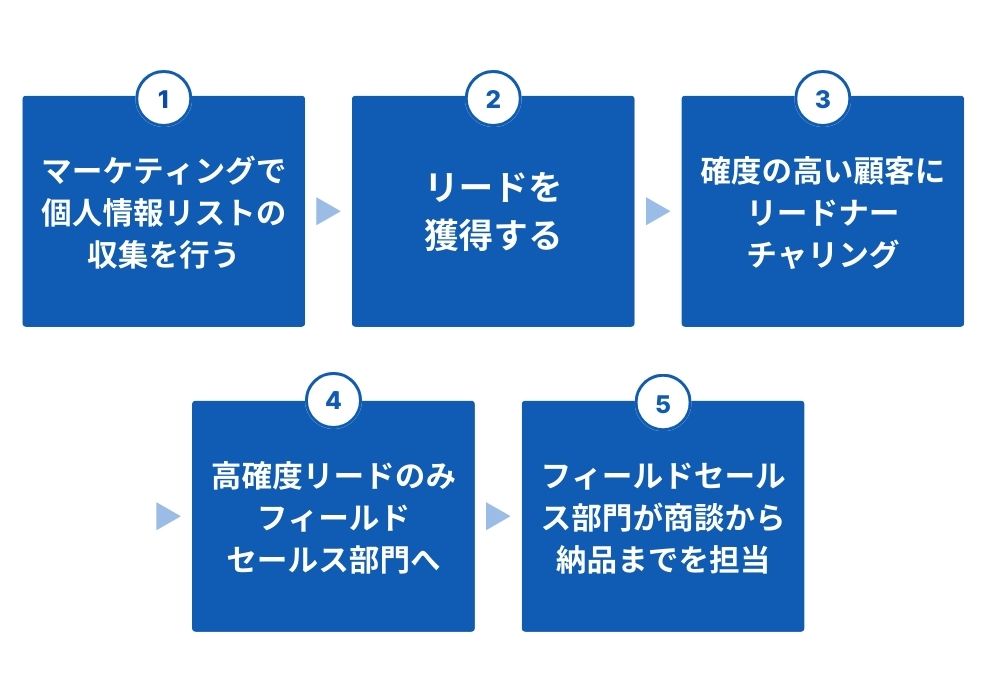

インサイドセールス部門を活かした組織体制を作ります。インサイドセールス部門の役割は、マーケティング部門とフィールドセールス部門の調整役です。

マーケティング部門

↓↑

インサイドセールス部門

↓↑

フィールドセールス部門

確度の高い顧客にインサイドセールス部門がリードナーチャリングを行い、フィールドセールス部門に案件を引き渡す仕組みです。

インサイドセールス部門を導入した組織体制は以下の通りです。

インサイドセールス部門を導入した組織体制でムダのない営業活動を行い、成約向上につなげましょう。

▶ The Model(ザ・モデル)とは?用語と営業プロセスをSalesforceが解説

セールス最新事情

売れる営業チームは何をしているのか?

営業部門が抱える課題を乗り越えるヒントをご覧ください。

インサイドセールスとフィールドセールスを分業にするメリット

インサイドセールスとフィールドセールスを部署分けするメリットは以下の通りです。

- 非効率な営業活動を防止できる

- PDCAを回しやすくなる

- リードを取りこぼさない

非効率な営業活動を防止できる

インサイドセールス部門との分業によってターゲットの見極めができ、より確実なアポ取りが可能です。

また、フィールドセールス部門が商談・提案業務に集中できるといったメリットもあります。

インサイドセールスを活用しない場合、フィールドセールスから顧客に直接アプローチをすることになるでしょう。

企業訪問をいきなり行っても、担当者が不在だったり、飛び込み営業を断られたりといったことが少なくありません。その結果、営業担当者もモチベーションが下がってしまいます。

インサイドセールス部門を導入すると、事前にリードナーチャリングを行い確度の高い顧客のみ訪問できるため、成約率の向上が見込めます。

PDCAを回しやすくなる

業務の属人化を防止でき、トッププレイヤーのノウハウを共有しながら、営業部全体がPDCAを回しやすくなります。

ひとりの営業担当者が新規開拓からクロージングまでの営業プロセス全体を担当した場合、属人化のリスクが高まります。営業担当者が営業プロセス全体を受け持つと、以下の情報が共有されず、属人化してしまうからです。

- 営業履歴

- 顧客情報

- ノウハウ

情報が共有されないと、成約につながるのはトッププレイヤーのみとなってしまうでしょう。その結果、営業部全体の成約向上につなげることが難しくなります。

しかし、インサイドセールス部門との分業によって属人化は防げます。

分業によって効果を発揮するには、フィールドセールス部門に引き渡す場合のルールや基準が必要です。そのため、従来の営業担当者が持っていた情報をすべて可視化する必要があります。

可視化によって以下のような営業状況のスコアリングが可能です。

- 商談化が見込めるかどうか

- 顧客との有効会話があったかどうか

- 顧客の実現したいことが自社で達成できるかどうか

- 顧客と会話ができたかどうか

- 正しいメールアドレスや電話番号があるかどうか

どのようなリードが商談につながりやすいか可視化でき、営業部全体としてPDCAを回せるため、ボトルネックも見つけやすくなります。

リードを取りこぼさない

インサイドセールスを配置していると、メルマガ配信やキャンペーン、ウェビナーなどから大量のリードに対してアプローチできます。その結果、フィールドセールスに有望な案件だけを渡すことが可能です。

営業担当者が一連の営業活動をひとりで行った場合、時間の制約があるため、すべてのリードにアプローチすることは困難です。その結果、確度の高い顧客にアプローチできず、成約につなげるチャンスを失うケースも考えられます。

インサイドセールスを配置すると、大量のリードにアプローチできるため、確度の高い顧客を検索しアポイントにつなげることが可能です。そのため、リードを取りこぼさず、フィールドセールス部門に確度の高い案件を渡せます。

インサイドセールスとフィールドセールスを分業にするデメリット

インサイドセールスとフィールドセールスで担当部署を分けるメリットがある一方で、分業には以下のようなデメリットもあります。

- フィールドセールス部門と連携する仕組みが必要になる

- 顧客と信頼関係を築きにくい

フィールドセールス部門と連携する仕組みが必要になる

見込み顧客の引継ぎを行わないと二度手間やトラブルにつながります。高確度の見込み顧客を誘導するためには、フィールドセールス部門だけではなく、マーケティング部門との連携も必要です。

連携を強めるためには後述するSFAなどのツールを使い、見込み顧客の情報を一元管理し、可視化することが重要です。

適切なタイミングで引き継ぐことによって顧客の温度感が高い状態で情報を渡せます。そのため営業担当が営業しやすくなり、結果、受注率を高められます。

また他部門との分断が起きないように行動できる営業マネージャーの育成が重要です。お互いに助け合い、協働が生まれやすい環境を作れると、分業の効果が期待できます。

顧客と信頼関係を築きにくい

最初の窓口であるインサイドセールス部門は非対面のため、顧客と信頼関係を築きにくいといったデメリットがあります。

非対面の場合、顧客の反応や心境変化が分かりにくく、コミュニケーションが取りづらくなる可能性があります。

インサイドセールス部門はアプローチの頻度を多くし、コミュニケーションのとり方も工夫するなど、顧客との信頼関係を築けるような努力が必要です。

メリット・デメリットを踏まえたうえで、営業活動の分業体制を検討してみましょう。

インサイドセールスとフィールドセールスの連携の重要性

インサイドセールスとフィールドセールスは、それぞれ異なる専門性を持つ営業チームですが、両者が密接に連携することで、個別に活動する以上の大きな成果を生み出すことができます。

単に役割を分担するだけでなく、組織全体として顧客中心のアプローチを実現し、営業プロセス全体の効率と効果を最大化することが可能になるのです。

連携によって解決できる具体的な営業課題

もし、あなたの営業組織が以下のような課題を抱えている場合、インサイドセールスとフィールドセールスの連携強化が有効な解決策となる可能性があります。

- リード(見込み顧客)の質が低く、フィールドセールスの訪問が無駄足になることがある

- インサイドセールスが獲得したアポイントメントが、商談や受注に繋がりづらい

- 顧客情報が各部門で分断され、一貫した顧客対応が困難

- 営業サイクルが長期化し、機会損失が発生しているように感じる

- フィールドセールスが新規リードのフォローに追われ、大型案件の攻略や既存顧客の深耕に集中できていない

インサイドセールスとフィールドセールスの連携のメリット

The Model(ザ・モデル)に代表されるような、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスが連携して顧客の成功を支援する営業プロセスにおいて、特にインサイドセールスとフィールドセールスのスムーズな連携は、エンジンとも言える重要な役割を果たします。

具体的には、以下のようなメリットが期待できます。

| リードの質の向上と商談化率アップ | インサイドセールスがリードを適切に育成し、確度の高い「ホットな状態」で見極めてからフィールドセールスに引き渡すことで、商談化率や受注率の大幅な向上が見込めます。 例えば、インサイドセールスの丁寧なヒアリングによって、フィールドセールスは初動から顧客の具体的なニーズや課題を深く理解した上で商談に臨むことができます。 |

| 営業サイクルの短縮 | 顧客情報や商談経緯がリアルタイムで共有されることで、引き継ぎ時の情報伝達ロスや重複作業がなくなり、営業プロセス全体のスピードアップが実現します。 |

| 顧客満足度の向上 | 顧客は、問い合わせから商談、契約、アフターフォローに至るまで、一貫性のあるスムーズな対応を期待しています。 部門間の連携が取れていると、顧客はストレスを感じることなく、企業全体としてサポートされているという安心感を得られます。 |

| 営業リソースの最適化 | インサイドセールスが初期対応やリード育成を担うことで、フィールドセールスはより戦略的な訪問や大型案件のクロージング、重要顧客との関係構築といったコア業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上します。 |

The Modelとは、主にBtoB企業において、顧客の購買プロセスに合わせて営業活動を複数の部門で分業し、それぞれの専門性を高めながら連携することで、営業活動全体の効率と効果を最大化することを目指すフレームワークです。

The Modelは、一般的に以下の4つの主要な部門で構成され、それぞれが特定の役割を担います。

| 部門 | 役割 | 主な活動 |

|---|---|---|

| マーケティング部門 | 見込み客(リード)を獲得し、製品やサービスへの初期の興味・関心を喚起します。 | ウェブサイト運営、コンテンツマーケティング、広告出稿、セミナー開催など。 |

| インサイドセールス部門 | マーケティング部門が獲得したリードに対し、主にオフィス内から電話、メール、Web会議などを活用して非対面でアプローチします。リードの育成(ナーチャリング)、見込み度合いの評価(クオリフィケーション)を行い、質の高い商談機会を創出し、フィールドセールス部門へと引き継ぎます。 | リードへの初期連絡、ヒアリング、情報提供、製品デモ(オンライン)、アポイントメント獲得など。 |

| フィールドセールス部門(外勤営業部門) | インサイドセールス部門から引き継いだ質の高い商談機会(アポイントメントなど)に対し、顧客先を訪問するなどして対面での提案活動や交渉を行い、クロージング(契約締結)を目指します。 | 顧客訪問、製品デモンストレーション(対面)、提案書作成・提示、価格交渉、契約締結など。 |

| カスタマーサクセス部門 | 契約後の顧客に対し、製品やサービスの導入支援、活用促進、問い合わせ対応などを行い、顧客満足度を高めます。そして、アップセル(より上位の製品・サービスへの移行)やクロスセル(関連製品・サービスの追加購入)、契約更新などを通じて、顧客との長期的な関係を構築し、顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)の最大化を目指します。 | オンボーディング支援、活用トレーニング、定期的なフォローアップ、ユーザーコミュニティ運営など。 |

このようにThe Modelでは、各部門がそれぞれの専門領域に集中することで生産性を高めますが、部門間のスムーズな情報共有と連携がなければ、せっかく獲得したリードが途中で放置されたり、顧客が部門ごとに異なる説明を受けて混乱したりするなど、かえって非効率になったり顧客体験を損ねたりする可能性があります。

特に、インサイドセールスからフィールドセールスへ「いかに質の高い商談機会を、適切な情報と共にトスアップできるか」が、The Model全体の成果を左右する非常に重要なポイントとなります。

したがって、The Model型の営業プロセスを採用する企業はもちろんのこと、そうでない企業においても、インサイドセールスとフィールドセールスがそれぞれの役割を理解し、効果的に連携することの重要性はますます高まっていると言えるでしょう。

インサイドセールスとフィールドセールスの連携体制を構築する5つのステップ

インサイドセールスとフィールドセールスの連携を成功させ、営業成果を最大化するためには、戦略的なアプローチと具体的な仕組みづくりが不可欠です。

以下の5つのステップに沿って、自社の体制を見直し、インサイドセールスとフィールドセールスの連携を強化していきましょう。

ステップ1: 明確な役割分担と共通目標の設定

まず、インサイドセールスとフィールドセールスそれぞれのミッション(主要な任務)と具体的な役割範囲を明確に定義し、文書化します。

そのうえで、組織全体の最終目標であるKGIを共有し、そこからブレイクダウンする形で、各部門のKPIと両部門が共同で責任を負う「連携KPI」を設定します。

連携KPIの例:

- インサイドセールスからフィールドセールスへの有効商談供給数(SQL:Sales Qualified Leadの数)

- SQLからの案件化率

- SQLからの受注率

- インサイドセールスが関与した案件の平均受注単価

インサイドセールスは単なるアポイント獲得数だけでなく、質の高い商談機会をどれだけ創出できたかを、フィールドセールスは引き継いだ商談をどれだけ受注に繋げられたかを評価に組み込むことで、自然と連携意識が高まります。

ステップ2: スムーズな情報共有の仕組み作り

企業情報や担当者情報、過去の対応履歴、現在の課題、ヒアリング内容、ネクストアクションなど、顧客に関するあらゆる情報を、両部門間でリアルタイムかつ正確に共有できる仕組みが不可欠です。

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)を効果的に活用しましょう。

SFA/CRM活用のポイント:

| 入力項目の標準化 | 誰がいつ何を入力するのか、具体的な入力ルールを明確に定めます。「とりあえず入力」ではなく、「フィールドセールスが商談前に必ず確認したい情報」「インサイドセールスがフォローアップに必要な情報」など、目的を意識した項目設計が重要です。 |

| リアルタイム更新の徹底 | 商談後や顧客対応後、速やかに情報を更新する文化を醸成します。スマートデバイスからの入力しやすさなども考慮すると良いでしょう。 |

| ダッシュボード活用による可視化 | 連携KPIの進捗状況や各担当者の活動状況をダッシュボードで可視化し、両部門で共有することで、目標達成に向けた意識を高めます。 |

| 通知機能の活用 | 新規リードの割り当てやトスアップ時のアラート、重要顧客の活動変化などを自動通知する設定を活用し、対応漏れや遅れを防ぎます。 |

ステップ3: 「質の高いトスアップ」を実現する基準とプロセスの定義

インサイドセールスからフィールドセールスへ案件を引き継ぐ「トスアップ」の質は、その後の受注確度を大きく左右します。

どのような状態のリードを、どのような情報と共に、どのタイミングで引き渡すのか、明確な基準とプロセスを定義しましょう。

トスアップ基準(SAL/SQL定義)の明確化

| SAL (Sales Accepted Lead) | マーケティング部門からインサイドセールス部門が「営業対応する価値あり」と認めたリード。 |

| SQL (Sales Qualified Lead) | インサイドセールス部門がヒアリングを通じて育成し、「フィールドセールスが具体的な商談を進めるべき」と判断した質の高いリード。このSQLの定義を具体的に定めることが重要です。 |

| BANT条件の活用例 | SQLの判断基準として、BANT条件(Budget:予算、Authority:決裁権、Needs:ニーズ、Timeline:導入時期)が一定レベル以上満たされているか、などを活用できます。 |

具体的なトスアッププロセスの策定

| 事前共有情報リストの作成 | フィールドセールスが商談に臨むうえで最低限必要な情報をリスト化し、必ずSFA/CRMに記録・共有します。(例:顧客の課題、検討背景、予算感、決裁フロー、競合情報、過去のやり取りの要点など) |

| トスアップミーティングの実施 | 特に重要な案件や複雑な背景を持つ案件については、インサイドセールスとフィールドセールスの担当者間で短時間の引き継ぎミーティングを実施し、ニュアンスや補足情報を直接伝える機会を設けます。 |

ステップ4: 定期的な会議とオープンなフィードバック文化の醸成

ツールやルールを整備するだけでは、インサイドセールスとフィールドセールスの連携は円滑に進みません。両部門の担当者が顔を合わせ、定期的にコミュニケーションを取る場を設けることが重要です。

連携会議のポイント

| 開催頻度と参加者 | 週に1回または隔週に1回など、定期的に開催します。各部門のマネージャーと主要メンバーが参加し、現場の声を吸い上げられるようにします。 |

| オープンなフィードバック | 「リードの質が悪い」といった一方的な批判ではなく、「どのような情報があればもっと商談しやすかったか」「このアプローチは有効だった」など、具体的かつ建設的なフィードバックを双方向で行える心理的安全性の高い場を作ることが大切です。 |

ステップ5: 継続的な人材育成とスキルアップ支援

インサイドセールス、フィールドセールスそれぞれに求められる専門スキルは異なりますが、連携を成功させるためには、お互いの業務を理解し、尊重し合う姿勢が不可欠です。

人材育成や支援のポイントは、以下のとおりです。

| インサイドセールス向け | ヒアリングスキル、ニーズ喚起力、クレーム処理スキル、簡潔な製品説明力、SFA/CRM活用スキルなどの研修を実施します。 |

| フィールドセールス向け | 課題解決型の提案スキル、高度な交渉力、クロージングスキル、プレゼンテーションスキル、SFA/CRMからの情報読解・活用スキルなどの向上を支援します。 |

| ジョブローテーションや同行研修 | 短期間でもお互いの業務を体験したり、フィールドセールスの商談にインサイドセールスが同行したりすることで、相互理解を深めることができます。 |

| 連携の成功事例や貢献を称賛する文化 | 連携によって大きな成果が出た際には、関係者を称賛し、成功体験を共有することで、連携へのモチベーションを高めます。 |

これらのステップを参考に、自社の状況に合わせて具体的なアクションプランに落とし込み、粘り強く改善を続けることで、インサイドセールスとフィールドセールスは最強の営業タッグとなり得るでしょう。

インサイドセールスとフィールドセールスの連携がうまくいかないパターンと原因

連携の重要性を理解していても、なかなかうまくいかないケースも散見されます。以下のような状況に陥っていないか、自社の体制を振り返ってみましょう。

| 目標設定の不一致 | インサイドセールスはアポイント獲得数だけを追い、フィールドセールスは受注額だけを追うなど、部門間の目標が連携しておらず、結果として「質の低いアポの量産」や「引き継ぎ後の放置」が発生します。 |

| 情報共有の形骸化 | SFA/CRMを導入していても入力ルールが曖昧だったり、入力が負担になって更新されなかったりして、必要な情報が適切なタイミングで共有されません。 |

| 相互理解の不足と責任の押し付け合い | お互いの業務内容や苦労への理解が不足し、「インサイドからのリードの質が悪い」「フィールドが案件を決めきれない」といった不満が募り、協力体制が築けません。 |

| 評価制度のミスマッチ | 個人目標の達成度のみが評価され、チームや部門間の連携貢献が評価されないため、協力するインセンティブが働きにくいです。 |

上記の課題を乗り越え、インサイドセールスとフィールドセールスの連携を強化しましょう。

インサイドセールスとフィールドセールスの連携ポイント

インサイドセールス部門とフィールドセールス部門の連携ポイントは以下の通りです。

- リードの情報共有

- 役割分担の明確化

- 適切なツールの導入

リードの情報共有

インサイドセールス部門とフィールドセールス部門が連携する場合、顧客について以下の情報を、誰がヒアリングし、どのように共有するのかが重要です。

- 予算

- 決済権

- ニーズ

- 導入時期

SFAやCRM を活用し、顧客情報や案件状況などをリアルタイムで共有することが求められます。担当者間で得た情報をナレッジとして社内に蓄積する仕組みを構築すると、連携しやすくなります。

▶ フィールドセールスとは?効率化させるインサイドセールスとの連携

役割分担の明確化

役割を明確化し顧客対応フローを作成することで連携が成功しやすくなります。ホットリードの状態は、担当者によって異なるため、引き渡しのタイミングを決めておくことが重要です。

以下の事項に対してあらかじめ決めておくと、フィールドセールスへの引き渡しがスムーズにできます。

- 案件の内容

- 緊急性

- 担当者の役職

- 規模感

適切なツールの導入

インサイドセールス部門とフィールドセールス部門が情報を共有し視覚化するためには、SFAやCRM、MAなどの適切なツールの活用が欠かせません。

SFA・CRM・MAの概要は以下の通りです。

| SFA 営業支援システム | CRM 顧客管理システム | MA マーケティングオートメーション | |

|---|---|---|---|

| 機能 | ・顧客情報や営業ステータスの一元管理 ・営業メンバーの行動管理 ・売上の管理・予測 ・営業データの蓄積・分析 ・顧客へのメール配信 | ・顧客情報管理 ・配信機能 ・問い合わせ管理 ・データ分析機能 | ・分析の自動化 ・カスタマージャーニーの可視化 ・見込み客の興味関心に合ったメールを送信 |

上記のツールを導入し、インサイドセールス部門とフィールドセールス部門をうまく連携させましょう。

▶ 【交流会レポート】現場の本音を「インサイドセールス交流会」から聞いてみよう

AIとデータ活用によるインサイドセールス人材育成法

AIやデータを活用した人材育成法や、インサイドセールス経験者のキャリアパスと将来性について、10分程度の動画で解説しています。

インサイドセールスとフィールドセールスの連携成功事例

インサイドセールス部門とフィールドセールス部門を連携させた成功事例について紹介します。ぜひ連携の参考にしてください。

- Sansan株式会社

- 株式会社ビズリーチ

- 株式会社エイトレッド

Sansan株式会社

Sansan株式会社は、名刺管理をはじめとしたさまざまな機能で営業課題を解決できる営業DXサービスを提供する会社です。

同社はインサイドセールス導入において多くの壁に直面しました。とくに大きかったのがKPIの壁です。たとえばインサイドセールスがアポイントを多く獲得し引き渡しても、営業はほかの案件に追われているため、新規のアポイントに対応できないという状況が生じていました。

そこで、同社はインサイドセールスの第一指標を案件の受注金額の合計値である受注貢献額に変更することで壁を乗り越えました。今後は、顧客からの情報を深掘りし、フィールドセールスに引き渡すことに注力していくそうです。

▶ 事例で分かるインサイドセールス Vol.1 Sansan株式会社編

株式会社ビズリーチ

株式会社ビズリーチは、スカウトで希少・高年収な求人紹介サービスを提供する会社です。

インサイドセールス導入においては、商談金額や受注金額をKPIに加えると、営業の力量に左右されるといったことが課題でした。

そこで同社は、課題解決のため一定以上のスキルを持った営業担当者にしか商談を引き渡さないようにしました。

また以下のようにインサイドセールスに対しては、マーケティング戦略に沿ったKPIを設定し、連携がスムーズにいくようにしています。

- 提案難易度の高いプロダクト、注力プロダクトは3ポイント

- 別の商材は1ポイント

株式会社エイトレッド

株式会社エイトレッドは、社内業務を飛躍的に効率化するワークフロー製品を提供する会社です。インサイドセールスは、社員である部門リーダーと、時短勤務をしている派遣社員の2名が担当しています。

同社の課題は「教育の壁」でした。蓄積されたノウハウをドキュメント化することで解決できたそうです。立ち上げた当初は、マネージャーと部門リーダーで電話対応のシミュレーションを重ねることで状況に応じた対応ができるようにしました。

また、製品知識は営業同行を通じて学習してもらったり、ウェブ会議での商談へ出席してもらったりすることで教育効果を高めています。

インサイドセールスとフィールドセールスの連携で営業活動の効率化に

インサイドセールスとフィールドセールスを分業し連携することで、効率的な営業活動ができます。連携を成功させるには部門間の分断を防がなくてはなりません。そのためには、SFAやCRM を活用し、情報の共有化と視覚化が重要です。

またKPIを適宜変更するなど柔軟な運用体制も必要になります。

現在、SalesforceではWebベースで利用できるCRM/SFAツール Sales Cloud の 30日の無料トライアルを実施しています。以下から申し込めますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

また、以下からお問い合わせも可能ですので、営業支援や案件管理のツール導入を検討している方は、お気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせ

セールスフォースの製品、価格、導入など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。専門担当者がお答えします。