九州北部を中心にホームセンターを60店舗以上展開するグッデイ(福岡県福岡市)は、「Tableau(タブロー)」を用いたデータ活用など、先端的なDXを手がけており注目を集めています。

社長自らデータ分析に取り組むなど、全社的なデータ活用を推進。データに基づく意思決定を組織文化として根付かせ「データドリブン経営」を実践しています。

その経験を外販すべく、子会社のカホエンタープライズ」を2017年に立ち上げ、Tableauによるデータ活用支援など、グッデイで培ってきたノウハウを生かした新事業も展開しています。

Salesforceは、この2社の知見を多くのビジネスパーソンのヒントにしていただきたくセミナーを企画。グッデイの柳瀬 隆志代表取締役社長に、経営者としてTableauを用いてデータをどのように経営に活用し、全社にデータ活用の文化を根付かせるためにどのように人材育成と組織改革を進めたかなど実体験をもとに講演いただき、カホエンタープライズのビジネスについてもカホエンタープライズの黒田大輔営業部長から語っていただきました。

Tableau の無料トライアルを始めましょう

無制限のデータ探索と発見が今、始まります。

目次

基調講演 (グッディ柳瀬社長) 悲惨なIT環境からデータ文化確立までの軌跡

DXの背景

グッディは、2022年に「日本DX大賞」の大規模法人部門で「地方企業が挑んだ人のDX」というテーマで大賞を受賞しています。

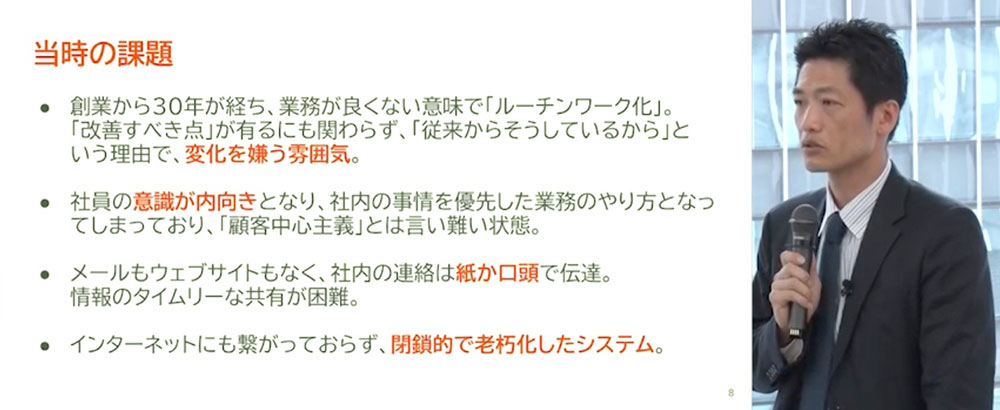

とはいえ、柳瀬氏が入社した2008年当時のグッデイはデジタル化とは程遠い状況でした。全社員がノートPCを持たず、メールやウェブサイトも使えない「マイナスからのスタート」だったと振り返ります。

意思決定は経験と勘に頼り、業務はルーチンワーク化し、店舗では「前からのやり方だから変えられない」という変化を嫌う風土が蔓延。「とりあえず3年間は何もせず待ってほしい」「数字を見るな」と言われるほどで、柳瀬氏は「言われた通りに3年待ったら会社が潰れるかもしれないと感じた」と言います。

それゆえに、当時の業務はとても非効率でした。店長会議では100人が100ページの資料を持ち、毎月1万枚もの紙が印刷・配布され、前日にはエリアマネージャーが集まって資料をファイリングするという作業が発生していました。

突き当たった組織変革の壁

この状況を打破するため、2008年から2014年は試行錯誤。社外からアドバイザーを招き社外の調達や店舗運営手法を取り入れたり、従来行っていなかった中途採用で各分野のスペシャリストを責任者にすることで組織の強化を図りました。計画や進捗を可視化して関係者が数字を見ながら業務を進めるというシンプルなアプローチも実践しました。

しかし、すべてが思うように進んだわけではなく、ある壁に突き当たりました。可視化を行うための手段がスプレッドシートしかなく、データの抽出・分析が大きな負荷になっている状況を変えられずにいたんです。タイムリーなデータが見れない、人的ミスで数値が狂うなどが緊密の課題でした。

Google WorkspaceとTableauによるデータ活用基盤の構築

この状況を変えたのが2015年に断行した施策でした。「Google Workspace」を導入し、「印刷禁止」「メール添付禁止」「Excel使用制限」、会議資料はGoogleドライブで共有を徹底。それによって、コロナ禍では迅速にオンライン会議に移行することが可能になりました。

そして、ほぼ同時期に「Tableau」とDWHを組み合わせたデータ分析環境を構築。DWHに基幹システムの全データを定期的にコピーし、Tableauで分析する仕組みを導入しました。

これにより、Tableauを通じて迅速かつ直感的にデータ分析が可能となり、「長年の悩みが解決できた」と柳瀬氏は語ります。

柳瀬氏は過去3年分16万行の販売データをスプレッドシートで見せたあと、その場でTableauで分析してくださいました。わずか数回のクリックで鮮やかにチャートができあがる様子から、柳瀬社長の普段の活用具合がうかがえました。

過去には、販売データを分析して無駄な値下げを削減することで、週あたり数百万円から数千万円の利益改善に生み出したこともあるそうです。

現場に根付くTableau活用と人材育成

TableauとDWHの導入をシステム部門任せにせず、データの整備までをシステム部門の仕事とし、分析ダッシュボードの作成を現場側の仕事としたことは柳瀬氏の彗眼でした。

データへの関わりを他人事にできないかわりに、各現場部門へのトレーニングは必要になりましたが、社長自らこの先頭に立つことでネガティブな意見が出にくい状況であったことが推察されます。

毎週1回、システム部と経営企画、各部署の若手社員が集まる勉強会を開催。Tableauの操作だけでなく、統計学やデータベースの基礎も体系的に学びました。

最初の3か月でTableauの有効性を確認した後、約1年間で勉強会を通じて社内ノウハウを蓄積。2016年8月からは店長やエリアマネージャー、バイヤー、さらには取引先へと利用範囲を拡大していきました。現在では、この勉強会からはTableauアンバサダーを輩出するほどのデータ人材が育っています。

抵抗勢力へのアプローチと成功事例の共有

Tableau導入時には、「Excelで十分」「紙のほうが見やすい」「データは信用できない」といった抵抗勢力も存在していました。これに対し、以下の3つのアプローチで対応しました。

1. 習慣化の徹底

毎日見る「本日売上速報」ダッシュボードをTableauで実装し、更新頻度を10分ごとにするなど、業務に不可欠なツールとして定着化。

2. 「2:6:2の法則」に基づく支援

変化に前向きな2割の人を徹底的に支援し、その成功体験を他の6割に伝播。抵抗する2割にはフォーカスせず、成功体験を持つ人間が多数派になるまで着実に進める。

3. 分かりやすい成功事例の共有

不安な社員のために、うまくいく方法を具体的な成功事例として社内で発表し、褒め合うことで良い雰囲気を作り出す。

なぜTableauは顧客から愛されているのか?

Tableauのユーザーが作るコミュニティ、DataFamとは何なのか?なぜ多くの人が参加したいと思うのか、その魅力に迫ります!

事例講演(カホエンタープライズ 黒田 大輔氏)自社のDXノウハウを多くの企業へ

続いて、カホエンタープライズの黒田大輔氏が登壇し、グッデイのDX成功体験、そこで得たノウハウを生かしたビジネス展開について解説しました。

データドリブン経営とデータ民主化の実践

グッデイでは、「意思決定の根拠としてデータを活用する」というデータドリブン経営の方針を掲げ、あらゆる人がデータにアクセスし、意思決定に使えるようにするという「データ民主化」を実現しています。

社内のデータに加え、気象情報や口コミなどの外部情報もDWHに集約し、Tableauで多面的な分析を行っています。現在、グッデイのDWHには約8万テーブル、5000億を超えるレコードが蓄積されており、約500ライセンスのTableauのうち、毎日350人が常時アクセスし、データ活用が日常業務として一般化しています。

黒田氏は、「人間は1日に3万5000回もの意思決定をしており、ビジネス現場では情報量が多い中で合理的な判断が求められるため、データ活用が非常に重要である」と強調しました。

▶ GooDay、AWS 上に POS データ分析環境構築、作業時間 1/100 に圧縮、データをフル活用

Tableau活用ダッシュボード事例と圧倒的な成果

グッデイでは、リアルタイムの売上速報や店舗の売上履歴・製品カテゴリ推移・周辺情報を示す店舗カルテや外部口コミ分析、電力使用量分析、棚別売上ヒートマップなど、多岐にわたるダッシュボードを活用し、データに基づいた意思決定を可能にしています。

また、取引先とのデータ共有も行い、商品売上や原価、返品状況を共有することで、仕入れ交渉の高度化に繋げています。これらの取り組みにより、グッデイは業務の大幅な効率化と売上改善を実現し、売上26%アップという顕著な成果を上げています。

Tableau活用ダッシュボード事例と圧倒的な成果

グッデイでは、リアルタイムの売上速報や店舗の売上履歴・製品カテゴリ推移・周辺情報を示す店舗カルテや外部口コミ分析、電力使用量分析、棚別売上ヒートマップなど、多岐にわたるダッシュボードを活用し、データに基づいた意思決定を可能にしています。

また、取引先とのデータ共有も行い、商品売上や原価、返品状況を共有することで、仕入れ交渉の高度化に繋げています。これらの取り組みにより、グッデイは業務の大幅な効率化と売上改善を実現し、売上26%アップという顕著な成果を上げています。

グッデータアカデミー:実践的なDX人材育成プログラム

カホエンタープライズが提供する「データアカデミー」は、グッデイ社内で実施されていたDX人材育成プログラムを体系化したものです。

データサイエンスや統計学の基礎、Tableauの基本的な使い方を顧客の実際のデータを使って学ぶワークショップ形式で提供しています。特に、グッデイの現場社員が作成した教材は、1つの画面操作ごとにスライドが作られるほど詳細で、技術的な知識がない店舗の社員でもスキルを習得できると評価されています。

パネルディスカッション

続いて、セールスフォース・ジャパンの消費財インダストリーアドバイザーである石橋史啓がモデレーターを務め、柳瀬氏と黒田氏を交えたパネルディスカッションを行い、講演で披露された内容を深掘りしました。

さまざまな部門でのTableau活用ユースケース

グッデイでは、Tableauが全ての部署で活用されています。売上に直結する部署だけでなく、人事部では有給取得状況の管理や健康診断データと血圧・体重の相関分析に利用。店舗では売上分析に加え、売り場効率やチラシ効果の分析、財務経理部では店舗別の電力使用量やPL比較、前年比グラフの作成に役立てられています。

特に、社内研修の成果発表会では、受講者が実際に業務課題を解決するダッシュボードを作成。例えば、健康診断データや商圏データと店舗データを組み合わせた分析など、実務に役立つアウトプットが生み出されており、研修後も継続して活用できる仕組みが重要視されています。

参加者は本部メンバーが中心ですが、各部署に研修経験者がいることで、情報共有が進み、若手社員のほとんどが受講するほど浸透しています。

Tableauの推進体制

Tableau導入初期の推進体制は、IT部門、経営企画部、そして柳瀬氏を含む5名程度でスタートしました。Tableauの有効性が確認されてからは、各部署に1人ずつ推進者を指名し、彼らを中心に利用を広げていったといいます。

現場からの質問はほとんどなく、多くが自己解決されており、推進者やアンバサダーが重要な役割を果たしています。

経営層を巻き込むための秘訣:ROIとマネジメントツールとしての価値

経営層の巻き込みには、費用対効果(ROI)を明確に示すことが最も重要であると柳瀬氏は強調しました。グッデイの場合、POSデータを取引先に提供することでライセンス費用を賄ったり、業務改善や売上改善を通じて収益構造を大幅に改善したりしたことで、Tableau導入はコストを大幅に上回るプラスの効果をもたらしました。

また、データは経営層にとって必須の「マネジメントツール」であるという視点が重要です。データがない会議では議論の解像度が低く、都合の良い数字だけが持ち込まれる可能性があるため、経営者自身がデータにもとづいて意思決定の質を高めることができるTableauの価値は非常に大きいと語られました。

Tableauが選ばれる理由:直感的な操作性とコミュニティの力

Tableauを選んだ理由として、柳瀬氏は「直感的に使えて、綺麗にビジュアライズできる点」を挙げました。他のBIツールも試したものの、Tableauが最も使いやすく、思った通りの動作が簡単に実現できる点が決め手となったとのことです。

Tableau Cloudを使えば、簡単な操作で分析結果を共有できる利便性も評価されました。 黒田氏からは、「コミュニティの強さ」がTableauの大きな魅力であるとの言及がありました。情報を調べたい時に豊富な情報が見つかり、ユーザー会を通じた情報交換が非常に活発であることは、導入初期に非常に重要であったと柳瀬氏も語っています。

データウェアハウス構築とBigQueryの優位性

5000億レコードもの膨大なデータがあるにも関わらずTableauが遅くならないかという質問に対し、柳瀬氏は「DWHとの組み合わせが非常に高速」であると回答しました。カホエンタープライズもDWH導入を推奨しています。

レポートを実務に活かす工夫と継続利用の秘訣

レポートを実務に活かすには、ダッシュボードの設計が目標達成の鍵を握ると柳瀬氏は語ります。最終的な目標から逆算し、達成に必要な数字を特定し、統計や相関分析を用いてダッシュボードを設計することが重要です。

また、部門ごとにデータのアクセス権限を細かく設定し、必要に応じて権限を付与できる柔軟性も、利用浸透を妨げずに運用できる秘訣です。現場での自律的なTableau利用が定着するまでの期間は部署や推進者によって異なり、売上に直結する営業部門は早期から浸透が進み、推進者を異動させることで他部署への利用拡大を促進した経験も共有されました。

講演(セールスフォース・ジャパン)

続いて、セールスフォース・ジャパンTableau本部の中南臣吾よりTableau CloudのAI機能について紹介を行いました。

Tableau Agent:

データ分析に行き詰まった際、AIがプロンプトに応じて自動で折れ線グラフを作成する様子が紹介され、Tableauの学習コストを下げ、誰もがデータからインサイトを得られるよう支援します。

Tableau Pulse:

経営層向けのKPI追跡に特化したAI機能で、KPIの増減を自動で分析し、その内容を自然言語でサマリーとして提供。Box社の事例では、ダッシュボード分析にかかる時間を97%削減、レポーティング時間を92%削減したという驚くべき成果が報告されており、AIが経営判断を強力にサポートする可能性が示されました。

Tableau Next:

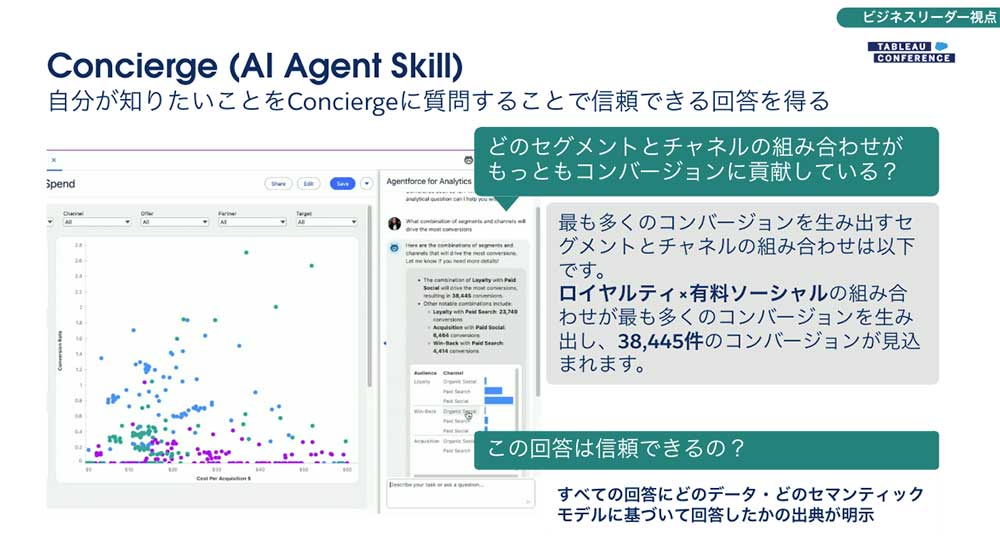

AIの進化は目覚ましく、現在は「エージェント」が第三の波として注目されています。セールスフォースが提供する「Agentforce」と密接に融合した次世代のTableau「Tableau Next」です。Tableau Nextでは、AIがデータに意味付けを行う「セマンティックレイヤー」の構築を支援し、自然言語での計算フィールド作成や非構造化データの分析を可能にします。

さらに、AIがグラフ作成を支援し、「コンシェルジュ」機能では自然言語でのデータ質問にAIが回答し、その信頼性を高めるためにデータソースも提示されます。将来的には、AIがデータからの示唆に基づき、具体的なアクションプランを提案し、実行まで支援する未来の業務スタイルが提示され、参加者の期待を高めました。

ネットワーキング

セミナー後、軽食を取りながらのネットワーキングを実施しました。ご登壇いただいた柳瀬様、黒田様との情報交換や参加企業どうし積極的に情報交換をしていただきました。大阪での開催であったため、関西エリアの企業様どうしの情報交換は大変良い機会となったようです。

今回のセミナーを通じて、グッデイ様の実践的な取り組み、そしてセールスフォースの描く未来のビジョンは、消費財業界のデータ活用における大きな可能性を示しました。Tableauは、アナログな働き方からの脱却、データドリブン経営の実現、そして全社員のデータリテラシー向上を強力に後押しするツールです。 セールスフォースは、Tableauの直感的な操作性と強固なコミュニティに加え、先進のAI機能を既に提供しています。

セールスフォースは、これからも消費財メーカーの皆様が直面する課題を深く理解し、データとAIの力を最大限に活用することで、ビジネスの成長と変革を強力に支援してまいります。ぜひ、Tableauの無料トライアルをお試しいただき、未来のデータ活用をご体験ください。

「Tableau(タブロー)」とは?alesforceと連携ですぐに始められるデータ分析

本記事では、そんな方に打ってつけのデータの可視化や分析が容易に行える「Tableau(タブロー)」をご紹介します。