人間の業務を高度に代替する存在として注目されるAIエージェント。ビジネスを大きく変えるその可能性が世界的に注目を集めており、グローバルテック各社が凌ぎを削って開発に挑んでいます。

しかし、ユーザーの中には理解が乏しく、AIエージェントは具体的にどう使うのか、何ができるのか、人間の代替を任せて問題は生じないのかといった疑問と不安が解消されず、活用に一歩踏み出せない企業も多いでしょう。

今回はセールスフォース・ジャパンで「Agentforce」のPM/PMMチームのリードを務める前野秀彰にインタビュー。Webで調べても、「ChatGPT」に聞いても輪郭が見えてこないAIエージェントの本質、そしてSalesforceのAgentforceについて、とにかくわかりやすく説明してもらうべく、徹底的に疑問をぶつけました。

目次

セールスフォース・ジャパン 製品統括本部 プロダクトマネジメント&マーケティング本部ディレクター

Q.1 Agentforceって何?

Salesforce製品の上で稼働するAIエージェントとそれを作成・動作させるためのプラットフォームです。

人間が詳細に指示をしなければ動かない従来のAIとは異なり、成し遂げたいゴールや役割を指示すれば、自律的に動いてタスクを処理します。AIが人間の労働力と同等の力を持つ革命的なテクノロジーとして注目を集めており、Salesforceも当然、AIエージェントの開発に力を入れています。

よりわかりやすく理解していただくために、カスタマーサービス向けのセールスフォースのプロダクト「Service Cloud」を例に、その利点を紹介しましょう。

カスタマーサービス担当者が顧客対応する際に活用するService Cloudの情報は、Agentforceがない世界ではすべて人が管理・運用します。

たとえばコールセンターで顧客からの問い合わせがあったときにService Cloudの顧客情報を参照し、過去の対応ナレッジや周辺の他システムに保存されている契約情報などの情報に基づいてオペレーターが判断、返答するといった使い方です。

それが、Agentforceを導入すると、Service Cloudやその他のシステムに蓄積された大量のデータをAIエージェントが状況に応じて活用するようにできます。問い合わせがあった際には、回答に必要なデータを自分で見つけ出し、そのデータをもとに最適な回答を自分でつくります。そこに人が全く介入しないことだってできる。しかも、24時間365日対応です。

Agentforceはチャットやメールだけではなく、近い将来には音声を認識して電話での応対もできるようになり、しかも多言語(*音声での多言語対応は現時点で時期未定)を操ります。マルチリンガルなオペレーターを何人も採用し、配置するのは多大なコストがかかりますが、Agentforceなら最小限に抑えて実現できます。

さらに、これまで人間によるオペレーションでは、必要なデータすべてを常時把握することは困難だったはずで、もしかしたらもっと最適な回答があったかもしれません。

Agentforceは、Service Cloudやその他のシステムに蓄積されたあらゆるデータから必要な情報へ瞬時にアクセスして分析するため、顧客とより的確にコミュニケーションをとることもできるでしょう。場合によっては、人よりもより顧客を理解した顧客対応をも可能にします。

もちろん複雑性の高いケースなど、AIエージェントにすべてを任せることができない場面もあるでしょう。そうした場合にも、一部の過程までAIエージェントに任せて効率化し、AIエージェントでは対応しきれないケースのみ人間が介入するように設計できます。

すべてをAIエージェントに任せるのではなく、人間がすべきことと、そうでないことを分けて考える。人間がAIを制御しながら、AIと協働する世界を作れるんです。

3分で分かるコンタクトセンターでのAIエージェント活用シーン

〜Agentforceで進化し続ける〜

SalesforceのAIエージェント「Agentforce」がコンタクトセンターやカスタマーサービス業務においてどのように活用できるかをご紹介します。

Q.2 他社にはない優位性は?

大きく2つあります。1つは、セキュリティとガバナンスの保全です。

AIエージェントは情報を自ら分析して判断し、アクションを起こす「自律性」が特徴です。人が介入せず行動するため「重要な情報が意図せず漏えいすることがないか」など、セキュリティに不安を感じる人も多いでしょう。

Salesforceは四半世紀にわたり、グローバルで数々のお客様の貴重なCRMデータを扱ってきました。セキュリティやガバナンスにおける長年の実績を有しており、そのナレッジはAgentforceにも反映されています。

Agentforceにおけるセキュリティ機能の一例を上げると、「Einstein Trust Layer」というデータの機密性を保持する堅牢な仕組みがあります。

AIの利用において「自社のデータがLLM(大規模言語モデル)の学習に勝手に使われるのでは?」という不安がつきまとうでしょう。Salesforceのプロダクトは、個人情報などの機密情報を保護しながらAIを活用でき、さらに有害なデータが社内に入り込まないようブロックする機能も備わっています。

もうひとつの優位性は、社内に蓄積されてきたデータセットをそのまま活用できることです。

Salesforceのプロダクトを利用していれば、それまでに業務を通じて蓄積してきたデータが存在するはずです。Agentforceは、そうした既存の構造化されたデータをフル活用し、その企業固有の業務や顧客を理解したAIエージェントをつくることができます。

AIエージェントは、推論性能がどれだけ優秀でもアクセスできるデータの量と質によって、能力が大きく左右されます。

たとえば「ChatGPT」とAgentforceに「A社に対する最適な営業アプローチ方法は?」と同じ質問をしたとします。ChatGPTの場合、通常Web上にある公開情報を参照するため、自社とA社の関係性を踏まえた深い洞察を得ることは難しいでしょう。

しかし、AgentforceはSalesforce製品に蓄積された、これまでの営業活動を通じて自社だけが有しているA社の情報にもアクセス可能です。さらには類似した他の顧客情報も同様に分析して提案をさせることもできるため、例えば自社のトップ営業が行っている提案を参考にするなど、営業担当者にとってより実践的なアウトプットができます。

すでにSalesforceを利用しており、「データは溜まってきたが、うまく活用できていない」企業にこそ、Agentforceを試していただきたいです。

トップ企業によるAgentforce for Salesの活用事例

「Agentforce」がリード育成から見積り作成までの営業プロセスをどのように代行・最適化し、チーム全体の生産性と成果を高めているかを、豊富な実例をもとに紹介します。

Q.3 導入事例はあるの?

比較的小規模な企業で利用いただいているケースとして、Gigi(ジジ)というネットサービスを提供するスタートアップの事例を紹介します。

同社では、サービス利用者の獲得に伴って増加する問い合わせ対応に人手が足りていない状況でした。

そこでAgentforceを導入し、顧客からの問い合わせに回答するだけでなく、必要に応じて請求書の再発行もするAIエージェントを構築しました。結果、それまで7人月を必要としていた業務を、2人月にまで圧縮できました。

もうひとつ例を挙げましょう。企業名は言えないのですが、ある企業では見込み客のデータを大量に保有していましたが、あまりにデータが多く、購買意欲の高い見込み客を選別して商談につなげるまでに多くのリソースが割かれていました。

そこでAgentforceを使い、インサイドセールスが担っていたこのリード選別と商談獲得の役割をAgentforceに任せました。

まずリストを精査して購買意欲の高い見込み客を洗い出し、企業ごとの分析結果に基づいてアプローチします。返信や質問があれば、Agentforceが自律的に対応。やり取りを繰り返すなか、顧客の興味・関心が高まったタイミングで人間に連携するというものです。

膨大な顧客リストの精査と選別から顧客コミュニケーション、商談化まで、インサイドセールスが担っていた一連の業務プロセスをほぼ自動化したことで、商談創出の効率化を図ることに成功しました。

人手不足の日本では、サービスの成長に合わせて人材を増やしていくことは困難です。Agentforceの活用で、人材不足を補いながらビジネスを成長させることができる。その両側面において非常に大きなメリットになります。

Agentforceのお客様事例

Agentforceを実際に活用するお客様の導入事例をご紹介します。Salesforceのプラットフォームがビジネスを変革し、生産性を向上させる仕組みをご覧ください。

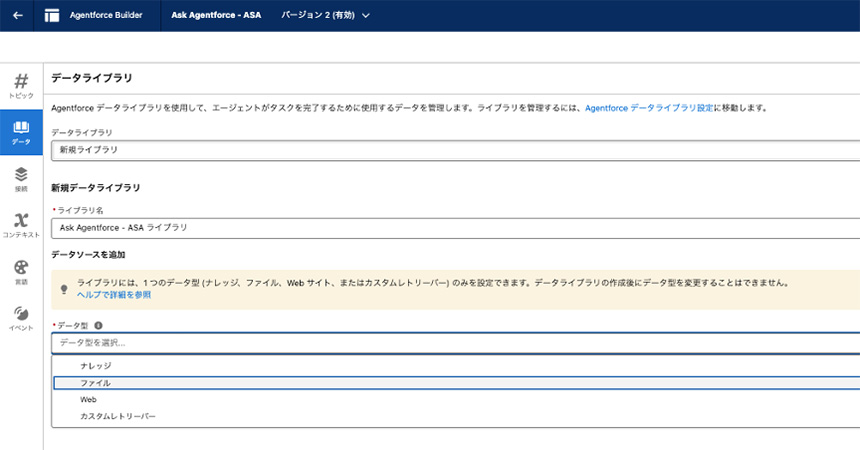

Q.4 どうやってつくるの?

多くの方が気になるポイントだと思います。「本当に簡単にAIエージェントをつくることができるのか?」と。

Agentforceは、項目を選択したりドラック&ドロップしたり、普段の会話で使っている自然言語で指示を書いたりするだけでほとんどの作業が完結します。

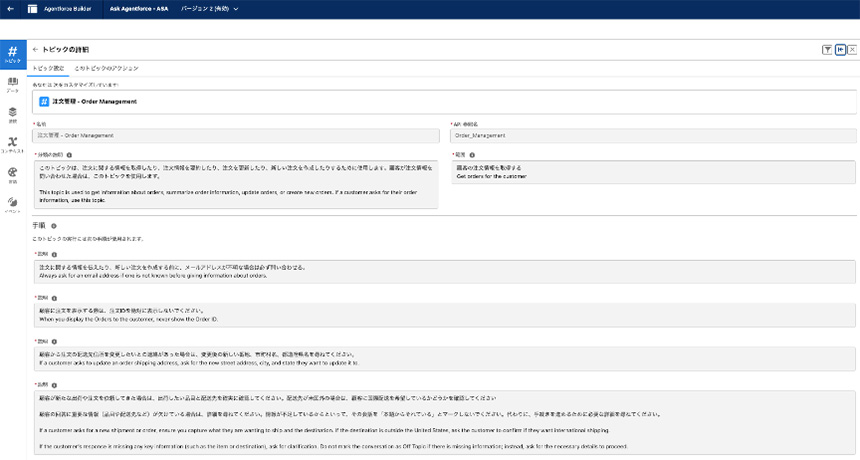

まず押さえておきたいのは、AIエージェントが行う業務のまとまりである「トピック」という概念です。例えば、顧客の注文に対応する「注文管理」というトピックを作成し、この中に「注文管理というのはどのような業務か」と「業務の範囲」を自然言語で記載します。そして、「注文管理業務を行う上で与えるべき指示」を自然言語で記載していきます。

次に、AIエージェントに実行を許可するアクションを与えていきます。これは、注文情報を取得したり、注文情報を作成したりといった具体的な処理のことです。さらに、AIエージェントが注文管理業務を行う上で参照すべきマニュアルのようなPDFファイル、ナレッジなどのデータを知識として与えます。

このように、Agentforceでは業務の役割と手順、アクション、使えるデータを自然言語で書いていくことで、AIエージェントをつくることができるんです。

もちろんプロコードを好むエンジニアがいれば、コーディングによる作成もできます。ただ、まずはどんな簡単な作業を任せるAIエージェントでもいいですから、自然言語で簡単につくれる、その面白さと効果を味わってみてください。オンラインの無料学習プラットフォームである「Trailhead」でハンズオンにトライいただくのがおすすめです。

Q.5 効果を最大化するためには?

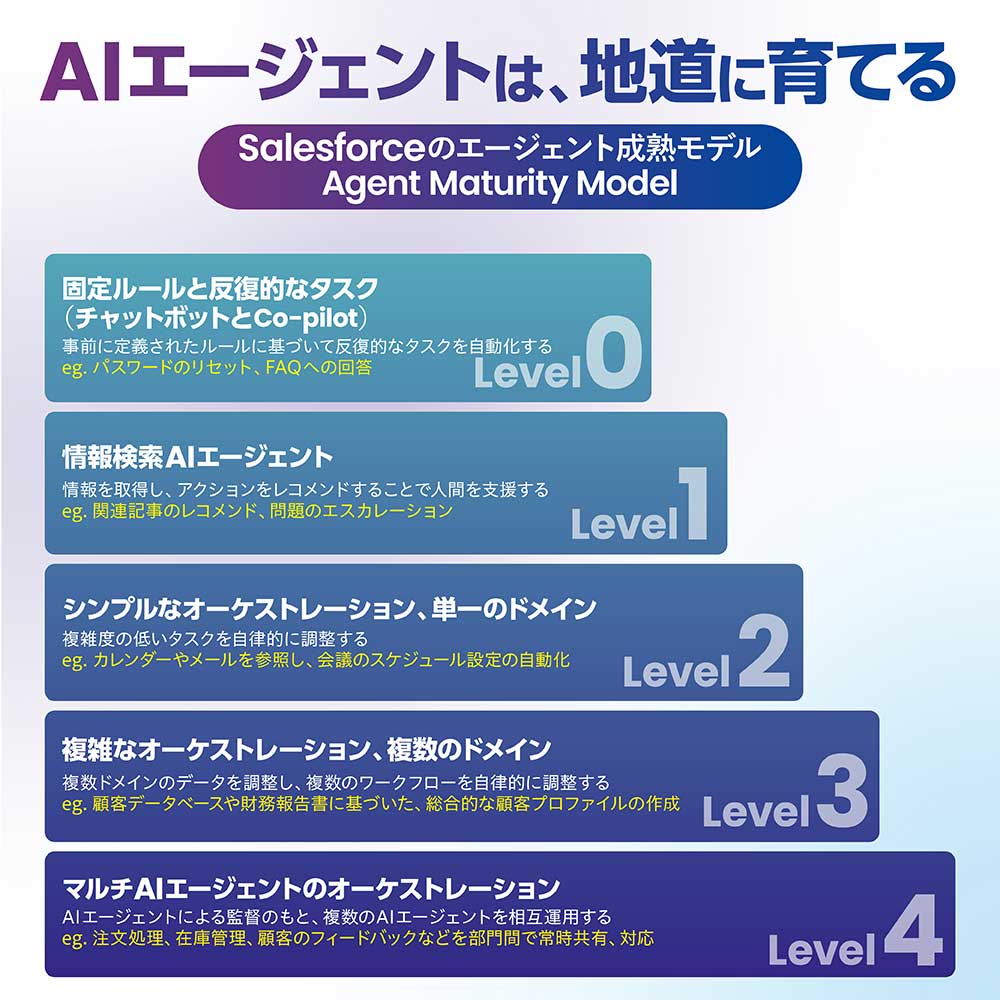

Agentforceを使いこなせば大きなインパクトが得られます。ただ、最初から万能なAIエージェントを完成させようとしても、なかなかうまくいきません。

まずは小さくシンプルな機能を与えて少しずつ役割を追加していくことをおすすめします。

業務の内容はシンプルですが、人間の対応頻度が高くなっている領域にフォーカスして、Agentforceをつくってみるのが良いでしょう。

たとえば、顧客から頻繁に寄せられる質問や対応依頼に応じるAgentforce。これまで人間に多くの負担がかかっている分、費用対効果(ROI)を示しやすく、また初期のスコープを限定することで精度の向上にも取り組みやすいといった理由でおすすめです。

現在、Salesforce自身もお客様からの問い合わせサイト(Helpサイト)でAgentforceを活用しています。導入からわずか4週間で問い合わせの85%をAgentforceが解決するまでにレベルを上げることができました。

Agentforceには、用途に応じたAIエージェントのテンプレートがあります。組織を問わず営業や顧客サポート、マーケティングなど顧客接点で活用しやすいフォーマットですぐに利用できるため、まずはテンプレートから始めてみるのも良いでしょう。

さらに、Agentforce独自のマーケットプレイス「Agent Exchange」では、世界中のパートナーが特定の業務のためにつくったAIエージェントを公開しており、それらをすぐに導入することが可能です。

これまでも「App Exchange」を通じてSalesforce上で動作する多様なアプリケーションを提供しており、Agent Exchangeはエコシステムを重視するSalesforceらしいアプローチといえます。

AIエージェントの運用に慣れてきたところで、「次は顧客への回答だけでなく、請求書の再発行もしてもらおう」「修理依頼の対応もさせてみよう」といった具合に、AIエージェントの成熟度を高めていきます。段階を踏むことで、AIエージェントとの付き合い方に慣れながら、徐々にインパクトを大きくできるはずです。

Q.6 「自律的に動く」ことで間違った動作はしない?

Agentforceは、自分に託された役割の範囲内かつ権限が与えられたアクションのみ実行します。そのため「頼んでいない仕事をする」ことは基本的にありません。ただ、前述のとおり、自然言語で指示を出すため、微妙な表現や指示の漏れなどによって、意図と異なる動作をする可能性はあります。

そうした予期せぬ動作を防ぐために、「何をしてはいけないか」を指定するのが「ガードレール」という概念です。Agentforceの作成にあたっては「やってほしいこと」だけではなく、「やってはいけないこと」を言語化することが重要になります。

また、Agentforceでは、思考から判断、アクションまでの一連の流れがすべて可視化されるため、「Agentforceが、なぜこのアクションをしたのかわからない」状況に陥ることがありません。

想定外の動作をした際には、動作プロセスを遡り、原因を検証していくことで、より適切な動作を行うよう継続的に改善していくことができるようになっています。

Q.7 実装する前にテストはできる?

Agentforceに付属しているテストセンターというツールを使って、ユーザーからの問い合わせにAIエージェントが指示通りに動くかどうか事前に確認できます。

気をつけたいのは、問い合わせの表現が微妙に違うことで動作が変わる場合がある点です。同じ意味合いのつもりでも、表現の違いでAIの判断に揺らぎが生まれることがあります。ただ、想定される顧客からの問い合わせを一つひとつ投げかけて動作確認するのは、大きな労力がかかるでしょう。

Agentforceでは、ユーザーから届く可能性のある架空の問い合わせ内容を自動で生成し、自ら動作テストを実行する機能が備わっています。それも1000件、1万件という大規模なテストを実施可能です。

さらに、Agentforceを実装後でも、指示通りの対応をしているかモニタリングする機能もまもなく利用できるようになります。常にAIエージェントの動作を可視化し、レスポンス速度や回答内容などを確認できます。

もし動作に気になる点があれば、AIエージェントへの指示を書き直すことで調整できます。また、データやナレッジを追加・改変して、より好ましいアクションをしてもらえるよう改善していくことも可能です。

Q.8 導入・作成のために必要な準備はあるの?

AIの専門家やデータサイエンティストを採用しなくても、独自のAIエージェントをローコード/ノーコードでつくれるのがAgentforceの設計思想です。

Agentforceでは、AIエージェントを自然言語で作成でき、プログラミングやAIモデルの構築に関する特別なスキルは必要ありません。新たに学ぶことは、これまでお話ししたAgentforceの概念や構築の流れです。あとは、実際に使いながら操作や考え方に慣れていけば、問題なくつくることができます。

ただ、ひとつ必要な前提条件を挙げておくとすれば、Agentforceに任せたい業務の内容やプロセスが「言語化」できるかが重要です。自然言語で組み立てるため、Agentforceに任せる業務の理解がぼんやりしていると、指示の内容も曖昧になります。

「誰に対し」「何を参照して」「どのような考え方で業務を進めるか」などと、AIエージェントに任せたい社内の業務を細分化して言語化しておくことで、Agentforceへの指示や、実装後の調整における迷いが減るはずです。

しかし、言語化をすることが難しい複雑な業務も存在すると思います。Agentforceの活用に成功されている企業のうまい進め方としては、比較的シンプルだが量や頻度が多い業務に最初の焦点を当てて、スピーディーに成果まで繋げています。簡単な業務から適用し、段階的にスコープを広げていく、というのは重要な考え方ですね。

また、アクセス権限の管理など、セキュリティやガバナンスの設計は、IT担当者と一緒になって実装することが望ましいでしょう。AIエージェントをつくることは誰でもできますが、管理・運用においては部門あるいは全社でのルールづくりや認識共有をしておくことが大切です。

導入を検討するうえでは、製品を動かしてみなければよくわからないという人もいるでしょう。導入前にAgentforceの使い方を体験してみたい場合は、先ほどお伝えしたTrailheadやハンズオンセミナーを受けることもできますのでご検討ください。

日常業務の即戦力となるAgentforceの始め方と3つのユースケース

Agentforceが日常業務の即戦力に。Salesforce上で使える3つの生成AIユースケースを解説。初心者でも分かる「始め方」ガイドです。

Q.9 データが整理されてなくても大丈夫?

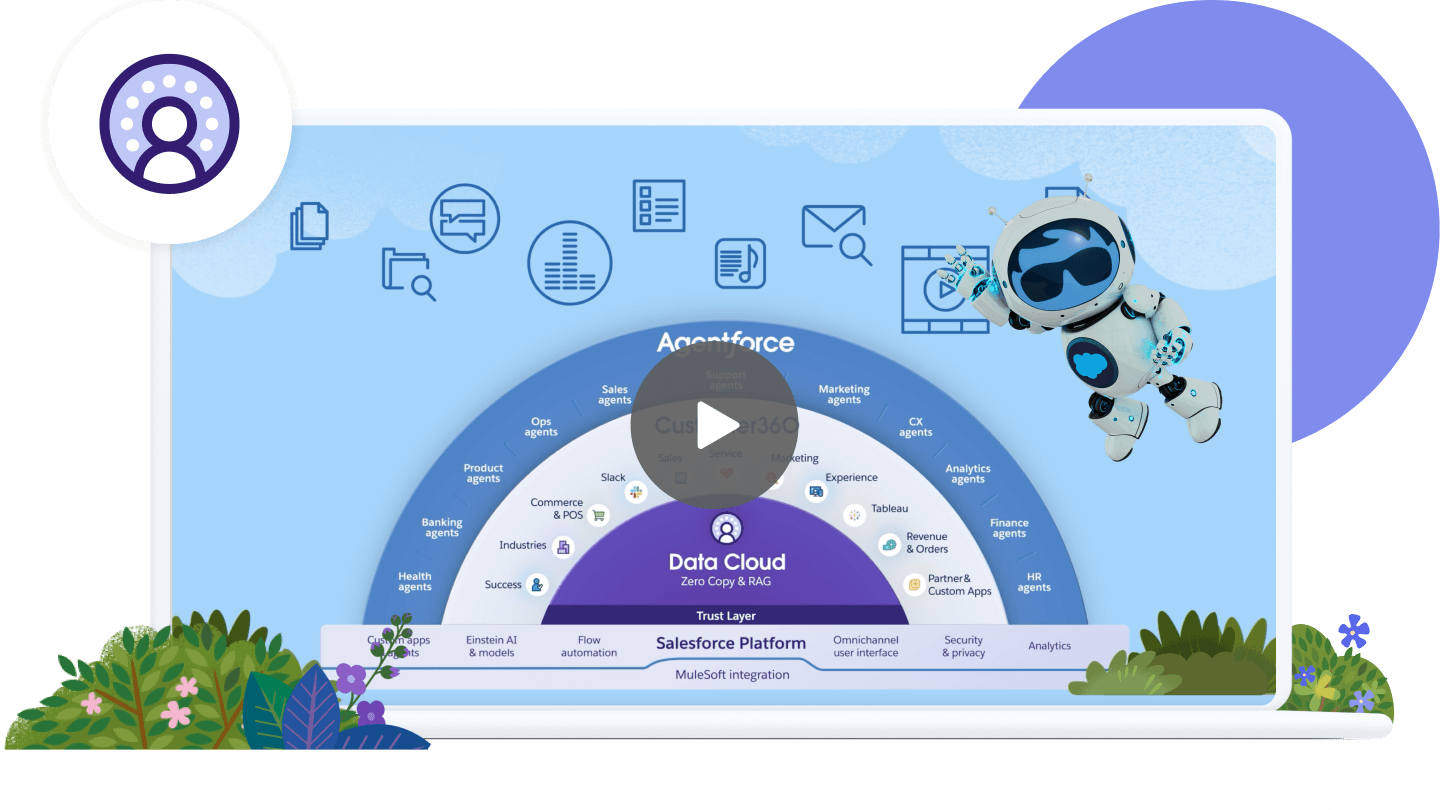

「社内のデータが整理できていない」といった理由で、Agentforceの導入に懸念を抱く人は多くいます。こうしたときに重要な役割を果たすのが、Agentforceとセットで稼働する「Data Cloud」です。

Data Cloudは、企業の蓄積してきた情報をSalesforceのデータモデルに統合するツールです。情報が分散していても問題ありません。Data Cloudを使うことで、外部システムに散らばっているデータを、まるでSalesforce上に集約されているかのように扱うことができます。

ある企業では、戦略顧客への営業に必要な情報がさまざまシステムに分散しており、営業のスキルも属人化していたことで、組織的に質の高い営業を展開できていませんでした。

そこで、戦略顧客に関する情報をData Cloudに収集・統合したうえで、トップパフォーマーの行動特性をAIエージェントに落とし込むことで、戦略顧客からのセールスオポチュニティ120%、売上成長率115%を達成できました。

Data Cloudの特徴は、データプラットフォーム構築・運用の高度な知識がなくても直感的に外部システムとSalesforceを紐づけ、データの活用に繋げられることです。Data Cloudが全てのデータのハブになることで、たとえデータが分散していたとしてもAgentforceは高精度なパフォーマンスを発揮できるのです。

Agentforce + Data Cloud 非構造化データ活用デモ動画

24時間365日、顧客に迅速・的確に対応できていますか?

企業データの80%を占める非構造化データの活用で、AIエージェントによる顧客対応はどのように進化するのか。わかりやすいデモ動画で今すぐチェックしよう。

Q.10 別のシステムでも動くの?

Agentforceは、Salesforce上で動作することが基本です。ただ、外部システムと連携させることで、Salesforce以外のシステムでアクションを起こすことも可能になります。

たとえば、「自社の基幹システムから取引先に注文をかける作業を、Agentforceで自動化したい」というニーズがあったとします。こうした際、Salesforceのシステム連携APソフト「MuleSoft」を介してAgentforceを基幹システムと結びつけ、Agentforceが基幹システムを使って取引先に注文をかけることができるようになります。

さらにAgentforceは、自社ですでに利用しているLLMとの連携も可能です。「Azure OpenAI Service」など、すでに社内で専用のLLM環境を使用している企業は多くあるでしょう。

Agentforceには標準で活用できるLLMが備わっていますが、AIエージェントが利用するLLMとして、外部のLLMをオープンに利用することもできます。

既存システムを置き換えることなく導入できるのが、Agentforceの大きな特徴。Data Cloudと同様に、外部システムと連携することで、Agentforceのケイパビリティは高まります。

Q.11 Salesforceを導入していなくても使える?

これまでお話ししたように、AgentforceはSalesforce上での動作を基本とします。ただ、Agentforceが使えるのはCRM製品上ばかりではありません。

「Slack」上でも動作しますし「Tableau」でも使えるのです。例えばSlackは、コミュニケーションや働き方を大きく変えることができることに加えて、日々の会話が重要なデータになるんですよね。データの存在はAgentforceの生命線ですから、Agentforceの効果を引き出していただきやすいインターフェースです。

まだSalesforceのCRM製品を導入していない場合は、SlackやTableauからAgentforceの効果を試してみるのも良いでしょう。

AIエージェントをあなたのチームの一員に!

動画で見る「Agentforce in Slack」の革新的チームコラボレーション

Agentforce in Slackで、営業・サポートなど多彩な業務をAIエージェントが提案から実行まで支援。

Q.12 Agentforceのライセンス体系は?

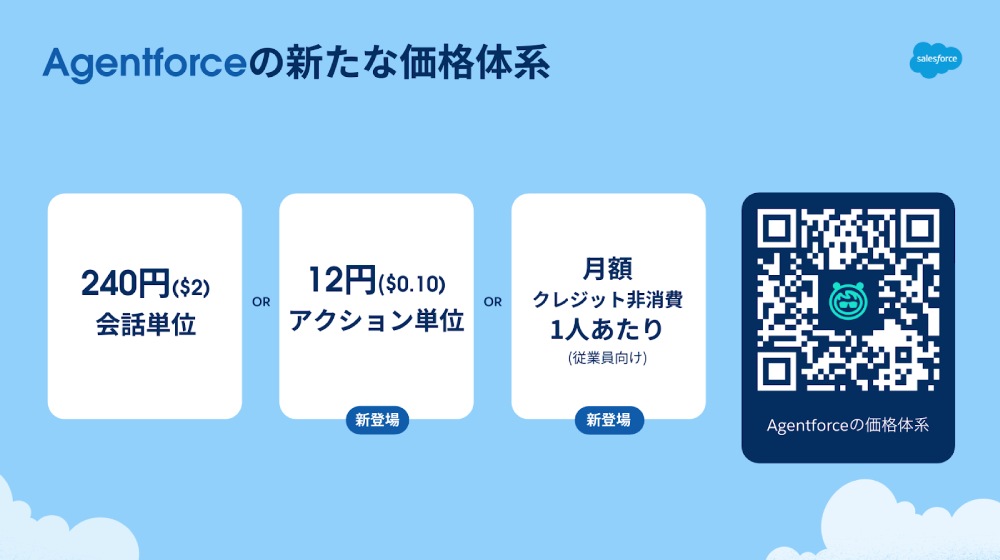

Agentforceのライセンス体系は、主に3種類あります。

1つ目は、「1会話あたり240円」で換算される会話型の価格体系です。AIエージェントとの一定時間内のやり取りを「1会話」としてカウントし、会話の数に応じて料金が加算される方式です。

2つ目はフレックスクレジットという価格体系です。これはAIエージェントの仕事量を「実行に移したアクションの数」でカウントします。「顧客の問い合わせにナレッジから回答を出した」「基幹システムから注文データを取得した」「顧客へのメール文面を作成した」といった業務を実行した数で「1アクション=12円」で換算するものです。

3つ目は、従業員数に応じて変動する価格体系です。Agentforceを利用する従業員の数だけ、ユーザーライセンスを月単位で定額購入できます。従量課金ではなくなり、従業員一人ひとりがAIエージェントを活用する場合に適した方式です。

Q.13 これからどんな進化をする?

直近では、AIエージェントの動作をリアルタイムでチェックできるモニタリング機能を進化させ詳細に可視化する機能や、外部システムとの連携性をより簡単にする機能を実装する予定です。

【スライドで3分解説】Agentforce 3 が見せた「3つの進化」

セールスフォース・ジャパンは7月28日、次世代AIエージェントプラットフォーム「Agentforce 3(エージェントフォース 3)」を発表しました。この記事では、記者会見で使用したプレゼンテーションスライドをもとに、Agentforce 3の進化ポイントを解説します。

ご紹介したのはあくまで一例です。Agentforceのさらなる進化を、ぜひ楽しみにしていてください。

取材:郷 和貴、金藤 良秀

執筆:郷 和貴

撮影:大橋 友樹

編集:金藤 良秀、木村剛士

図版デザイン:三重野 愛梨