目次

AIエージェント中心のフィールドサービス業務へ

AIエージェントを業務の隅々にまで導入し、あらゆる従業員の能力を補うことでよりスピーディな業務遂行を可能に。

発展途上の製造業DX

2025年5月30日、経済産業省は「2025年版ものづくり白書」を発表しました。製造業は日本のGDPの約2割を占めており、国内CO2排出量の36%を占有。日本の競争力強化と脱炭素を同時に達成するための重要な産業と言えます。

脱炭素は、2024年9月に発表された「欧州ドラギレポート」でも中心のテーマ。また、トランプ大統領の政策転換の影響で、サプライチェーンリスクや技術流出に影響を懸念する声が増え、経済安全保障対応の促進が大きな論点です。

製造業の競争力強化のためには、DXは避けては通れないテーマです。「ものづくり白書」では以下の項目で製造業のDXの成熟度が評価されていました。

(1)アナログ・物理データのデジタル化

(2)業務効率化による生産性の向上

(3)組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化

(4)既存製品・サービスの高付加価値化

(5)企業文化や組織マインドの根本的な変革

(6)新製品・サービスの創出

(7)顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革

日本全体の製造業を見ると、1と2、そして3は一定の成果を上げているものの、それ以外はまだ発展途上だといえます。

個社単位では成果が上がりつつあるものの、企業を横断したサプライチェーンでの協力・連携は限定的。また、製品・サービスの高付加価値化やサプライチェーンを横断したカーボンフットプリント算出のためにも企業を横断したサプライチェーン上での協力・連携が求められています。

こうした状況下で、日本の製造業が競争力を強化し、脱炭素社会の実現ならびに経済安全保障への対応を加速するために、セールスフォースが貢献できることは何かーー。筆者から6つの観点で「課題と解決策」を提言させていたきだます。

製造業におけるAI活用のトレンド ~自律型AIへの期待~

製造業でも活用が進む生成AI。実際にどのような使われ方や成果を生み出しているのかを、製造業150人の方々に調査し、そのリアルな活用状況と課題についてまとめました。

セールスフォースからの6つの「提言」

① 営業:AIとデータで「本来の営業の姿」に

② 設計・開発:顧客の声を生かした高付加価値品の創出

③ アフターサービス:デジタルセルフサービスなどでLTV最大化

④ 調達:サプライヤー情報の体系化でレジリエンス向上とネットゼロへの対応強化

⑤ 工場・生産技術:AIとアナリティクスの活用でデータドリブンカルチャーを醸成

⑥ 企業文化・経営戦略:データと円滑なコミュニケーションで意思決定スピードを向上

①営業:AIとデータで「本来の営業の姿」に

「2025年版 ものづくり白書」によると、日本の製造業の人材不足は深刻です。

34歳以下の若年就業者は、2004年が347万人だったのに対し、2024年には259万人に減少しており、20年で88万人減っています。一方で、65歳以上の高齢就業者は同時期に59万人から88万人になっており、29万人増加。定年退職した就業者の再雇用が進んでいるものの、若年就業者の減少を補うまでにはいたっていないわけです。

人材育成にも課題があります。「65.9%が指導する人材が不足している」「49.7%が人材育成しても辞めてしまう」「46%が人材育成する時間がない」と「2025年版 ものづくり白書」に記述されており、人材の不足・採用・育成に悩んでいる企業が多いことが見て取れます。

人材難が深刻な中、営業にフォーカスした場合の課題も調べました。世界的コンサルティングファーム、マッキンゼー・アンド・カンパニー(McKinsey)の統計によると、日本のBtoB営業は顧客への営業活動に使える時間が全体の10ー25%にとどまっており、ベストプラクティスとされる50〜55%と比べて非常に低水準であることがわかりました。

提案資料の作成などの準備や稟議や社内手続きなどの間接業務に時間を取られ、顧客との商談という営業担当者が本来価値を発揮すべきことに時間を使えていないわけです。

この課題の解決のために、セールスフォースのAI/AIエージェントが貢献できると考えています。

セールスフォースの調べによると、営業担当者は週に3.6時間を商談履歴情報や議事録の作成などのデータ入力に費やしているという結果が出ており、間接業務を増やす一つの要因です。

セールスフォースの「Einstein Conversation Insight」は、オンラインミーティングの議事録をAIが自動作成・要約、次のアクションを提示します。この機能の活用で、データ入力の手間が大幅に削減できます。

見込み顧客の育成でもセールスフォースは貢献できます。セールスフォースの調べによると、マーケティング部門から営業部門に渡される有効リードは17%で、リードの育成不足で売上につなががらないリードは見込客は79%にものぼります。

セールスフォースの「Sales Cloud」に標準搭載する「Agentforce Sales Development」は、24時間365日休みなく、メールやSMS、チャットなど複数のチャネルで見込み客を育成します。。

また、営業担当者の人材育成もセールスフォースのソリューションが役立ちます。セールスフォースの調べによると、変化する市場や製品、目標、役割によって、ほとんどの営業部門が予算を達成できていません。そのような中、コーチングを実施する企業は16.7%以上の成長に成功しているものの、一方でチームの成長育成のために費やせる時間は10%という結果が出ています。

セールスフォースの「Agentforce Sales Coach」は、営業ひとり一人に合わせたコーチングを提供。顧客への提案のロールプレイの相手役となってくれ、セールストークや反論への対応、交渉の練習が行えます。

第6版 セールス最新事情

世界各国の5,500人以上の営業職を対象に、AIを活用する営業組織の課題に対してどのように取り組んでいるかを調査しました。

② 設計・開発:顧客の声を生かしたや高付加価値品の創出

「2025年版 ものづくり白書」では、日本の製造業は「既存製品・サービスの高付加価値化」「新製品・サービスの創出」「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」に課題を抱えていると論じています。

言い換えると、顧客のニーズと価値のあるシーズを結びつけて、魅力のある高付加価値な製品・サービスを顧客に提供できていないということでしょう。

その中でマーケットインの発想で独自の製品開発を行い成功している企業にキーエンスがあります。

キーエンスの2025年の売上は前年度比9.5%増の1兆591億円、営業利益は同11.1%増の5497億円。売上高は4期連続、経常利益は5期連続で伸びています。名だたる競合企業がいるFA機器市場で成長している背景には、顧客の課題解決に寄り添うソリューションの提供、値下げ合戦ではない付加価値ベースでの価格設定、独自性の高い商品やサービスの追求があるでしょう。

つまり、顧客の声を聞き、ニーズを正しく捉えたうえで、高付加価値で差別化された製品で競争を勝ち抜いているのです。

セールスフォースの「Service Cloud」や「Experience Cloud」には「VoC(Voice of Customer)」という機能があり、アンケートを用いてお客様の声を収集することができます。

この情報を設計・開発部門と共有することで、顧客から収集した声をベースに新製品・サービスを起案することができます。また、「Sales Cloud」に中長期の商談を登録すれば、設計・開発部門がこのデータを分析することで、具体的な商談の積み上げで新製品の売り上げ見通しを算出することも可能です。

また、セールスフォースのローコード/ノーコードプラットフォームを活用して、新製品の開発テーマの進捗管理を管理することも可能です。セールスフォースはこの構築に関するノウハウやアセットを有していますので、これらを提供することもできます。

開発テーマの進捗状況を営業や生産など他部門と共有することで、社内のコラボレーションを促進。お客様の生の声を設計・開発や生産技術と共有しながら、開発を進めることが可能です。

さらに、セールスフォースのSRM(Supplier Relationship Management)というサプライヤーの情報集約や関係構築のためのソリューションで、設計・開発部門が新製品にどのような素材・部品が使えるのかをタイムリーに把握することで、より良い製品開発につなげられます。

③ アフターサービス:デジタルセルフサービスでLTVの最大化

「2025年版 ものづくり白書」では、前述の通り、営業担当者などの人材不足が緊密の課題と指摘していますが、営業担当者が顧客とのすべてのやり取りに対応していたら、売り上げ拡大や顧客満足度の向上は望めません。

例えば、素材・部品メーカーの営業担当者は、SDV(Software Defined Vehicle)や産業IoT、データセンターなど成長分野へのスペックイン活動に時間を割きたいですが、量産・アフターサービスに時間を取られ、スペックイン活動に十分な時間を避けないという悪循環に陥りがちです。

このような課題を解決する1つの方策として、会員サイトによるデジタルセルフサービス化があります。

先進的な企業では、技術資料のダウンロードや見積もり、サンプルの出荷、購買履歴の確認、配送状況の確認、リードタイムの確認、製品の再注文、新製品の案内、問い合わせ対応などのサービスが24時間365日、顧客の好きなタイミングで実施できるようになっています。

このような仕組みで営業担当者への問い合わせが低減され、スペックイン活動により多くの時間を割けるようになります。また、デジタルセルフサービスをロングテールといわれる小口顧客に活用してもらうことで、営業担当者はより大口顧客への対応に注力することも可能になります。

セールスフォースの「Community Cloud」と「Service Cloud」、「Commerce Cloud」を組み合わせることで、こうした会員サイトの構築ができます。また、この会員サイトに「Agentforce Service Agent」 を活用することで、AIエージェントが24時間365日、営業担当者に代わって顧客からの問い合わせに答えてくれます。すでにこうしたサービスを活用している事例も出ています。

一方、製造業の中でも、完成品メーカーは競争が激化する中で製品を売るだけでは十分な収益が得られなくなりつつあるのが課題です。単に製品を販売するだけでなく、保守・保全などのアフターサービスからの収益を向上させることが求められている。

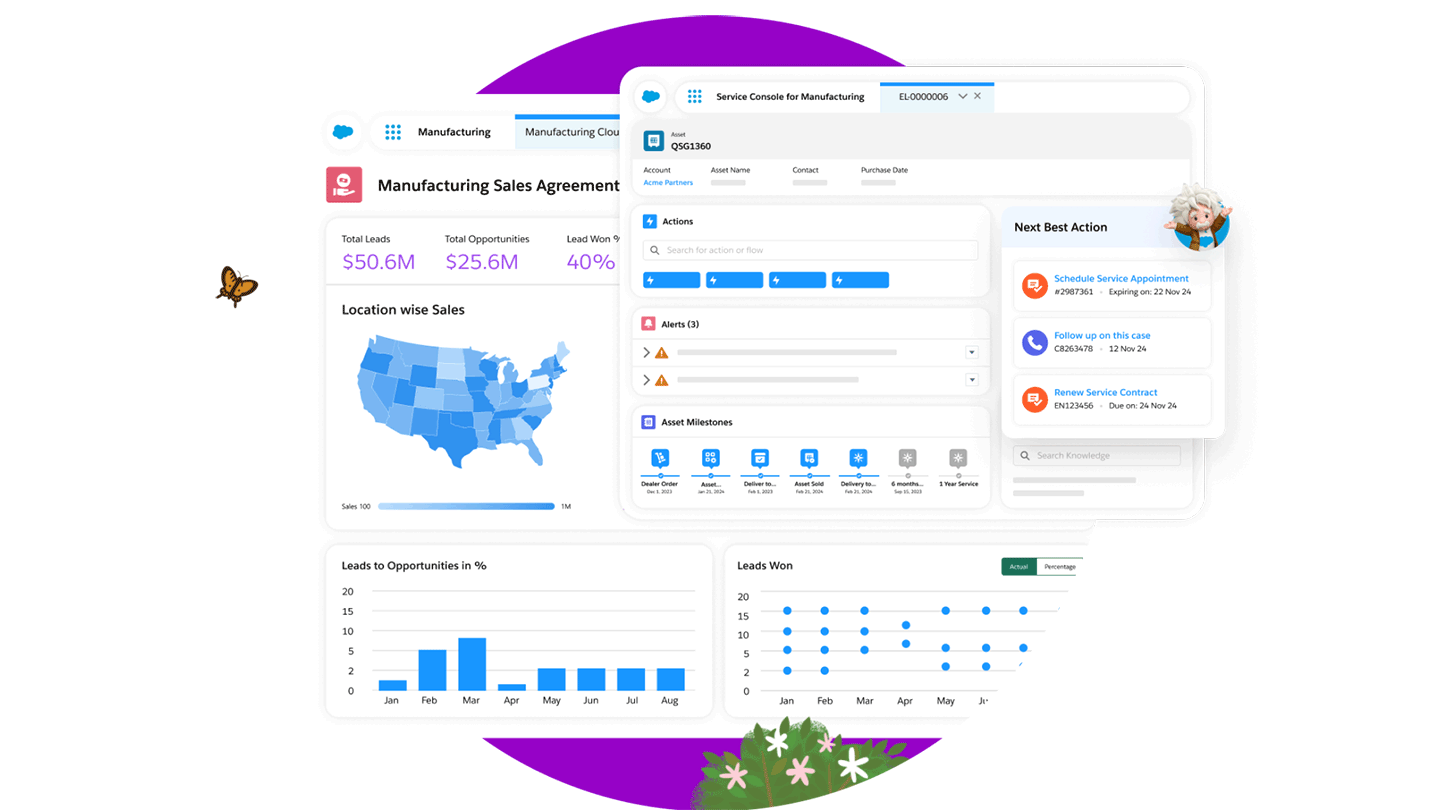

セールスフォースの「Manufacturing Cloud for Service」と「Field Service」、「Asset Service Lifecycle Management (ASLM)」、「Connected Asset」を組み合わせることで、包括的なアフターサービスのライフサイクル管理が可能です。

具体的には、顧客に設置した機器情報の管理、問合せ/作業指示の管理、保証管理、コネクテッドアラート、プロアクティブメンテナンス、リコール/返品対応、機器の健全性やライフタイムバリュー管理が共通プラットフォームで管理できます。

また、「Revenue Cloud」や「Commerce Cloud」も組み合わせることで、製品とサービスを組み合わせたソリューションをサブスクリプションなどの新たなサービスモデルで提供することも可能です。

IoTで取得した機器の稼働情報を「Tableau」や「Community Cloud」を介して顧客向けに提供し、デジタルセルフサービスを進めることもできます。コールセンターのエージェントは、共通のIoTデータを確認しながら顧客に応対することもでき、コマースサイトを介して交換部品をウェブ販売することも可能です。

人とAIエージェントが協力して無限の可能性があるカスタマーサービスを提供

④ 調達:サプライヤー情報の体系化でレジリエンス向上とやネットゼロへの対応強化

「資源価格、素材価格の上昇」や「経済安全保障」、「脱炭素」への対応が「2025年版 ものづくり白書」でも製造業にとっての重要課題となっています。

資源や素材の価格上昇にスピーディーに対応していくためには、調達部門が持っているサプライヤーの情報を設計・開発、生産などのステークホールダーと迅速に共有することが不可欠です。

例えば、素材の調達先の変更を検討するにも、製品の設計や生産の観点で問題がないかなどを確認する必要があります。資源・素材の価格上昇は、それが原価にどの程度の影響を与えるのか、製品価格に反映できるのかなどの検討が重要です。

経済安全保障も大きな課題です。トランプ政権による関税も製造業のサプライチェーンに大きな影響を与えています。例えば、JAMAによると、2023年には日本から米国に148万台の自動車が輸出されているが、ここに25%の関税がかかると、自動車メーカーは一時的にはこのコストを消費者に転嫁せざるを得ない。

その結果、需要低下につながり、自動車および自動車部品メーカーに大きな影響を与えることが考えられます。生産が移転できる車種は米国生産となるため、自動車メーカーは米国での部品調達が必要になります。

こうしたサプライチェーン変化に柔軟に対応するには、サプライヤー情報を体系的に管理するとともに、設計・生産を含めた社内のステークホルダーと迅速なコミュニケーションと意思決定を進めていくことが重要でしょう。

こういった状況下では、セールスフォースのSRM(Supplier Relationship Management)が価値を生みます。調達部門がサプライヤーポータルサイトから見積もり、納期、ESG情報を収集して、その情報をもとにして設計や生産部門と具体的な交渉結果をもとにしてサプライヤーの評価を進められます。何よりも社内外のステークホルダー間での情報の風通しを良くできるので、変化の激しい環境下でも迅速な対応が可能です。

また、「2025年版 ものづくり白書」では、製造業は国内CO2排出量の36%を占めており、脱炭素という観点でも製造業の影響は大きい。セールスフォースの「Netzero Cloud」を活用すれば、温室効果ガスの算出を含むESGを算定し、予実管理するだけでなく、サプライヤーポータルやAPI連携で、サプライヤーからのデータ収集も可能です。

⑤ 生産:AIとアナリティクスでデータドリブンカルチャーを醸成

「2025年版 ものづくり白書」では、製造業のDXで一定の成果を上げている領域として「アナログ・物理データのデジタル化」、「業務効率化による生産性の向上」、「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化」が挙げられています。この領域にセールスフォースの「Tableau」が多く採用されています。

ある電機メーカーでは、工場内の人とモノの動線分析、作業進捗の分析、工程作業の進捗分析、物量変動の分析、拠点間の生産性比較、倉庫別での収益性の分析など多方面で活用。これにより、ピッキング工程の生産性が25%向上、現場の分析時間が600分から15分に削減、分析にかかるコストの10%削減などの効果を出されています。

「Tableau」 は、企業のさまざまなデータを見やすく・わかりやすく・すばやく可視化するBI(ビジネス・インテリジェンス)ツールで、プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップだけでグラフやダッシュボードを作成できます。

また、Excelやデータベース、Salesforceのソリューションなどさまざまなデータソースと簡単に連携でき、システム部門でなくビジネスユーザーが自らが迅速なデータ分析をできます。現場が自ら分析するデータドリブンカルチャーを醸成することで、上述の電機メーカーのように大きなビジネス効果を得ることも可能です。

「Tableau」は進化を続けており、「Tableau Next」では「Agentforce」との組み合わせもできます。ユーザーが自然言語で問い合わせることで、データの変化点を抜き出して要約してくれたり、データ分析の結果から次に必要となるステップを提示することも可能。今後は、このようなエージェント型の分析が広がっていくと考えられ、現場社員が「Agentforce」と協業することになるでしょう。

⑥ 企業文化・経営戦略:データと円滑なコミュニケーションで意思決定スピードを向上

「2025年版 ものづくり白書」では、「企業文化や組織マインドの根本的な変革」が課題として上がっています。

McKinseyの統計によると、日本のBtoBの営業は、権限委譲の不足もあり、社内調整や社内会議に多くの時間を取られています。共通のシステムの活用によるデータや活動の可視化によって、個々の社員の活動が可視化できていれば、社内調整作業にそれほどの時間を取らなくてもいいでしょう。

例えば、「Sales Cloud」を活用すれば、商談の進捗状況や個々の営業マンの活動状況はリモートでもモニタリング可能であり、わざわざ会議を開いて上司に確認を取らずとも商談を進めていくことができます。

また、「CRM Analytics」で個々人のKPIを明確にしてモニタリングすれば、目標が明確になるので、不要な社内調整作業は減っていき、上司は必要なタイミングに必要な量だけアドバイスをすれば良くなります。

前述しましたが、「Tableau」が浸透している会社では、システム部門ではなく現場やバックオフィス、経営層が自らツールを使って多面的な分析を進められるため、データ分析に必要となる時間が大幅に短縮できています。

もう1つの観点はコミュニケーションです。紙を活用した大量の社内資料、合意形成のための大人数での社内会議は、社員の時間を奪っていくだけで生産性が高いとはいえません。コミュニケーションもよりインタラクティブで迅速に行われる必要があります。

セールスフォースでは、CEOを含めた全員が「Slack」で日々コミュニケーションや意思決定を行っています。

「Slack」は風通しの良いベンチャー企業のフリーアドレス型のワークスペースのように機能。気になった人をオフィスで捕まえて、オフィスの片隅で立ち話をして必要な情報を得て、次のアクションへの示唆を得るように、部門などの枠を超えて円滑なコミュニケーションが取れます。

コミュニケーションは、「2025年版 ものづくり白書」でいう「企業文化や組織マインドの根本的な変革」の一役を担います。新しいテクノロジーを使いこなして、データドリブン経営や経営施策の実行スピードの向上を実行することが、日本の製造業にとっても重要でしょう。

▶ コード不要のワークフロー自動化ツールで業務を簡素化(英語)

製造向け Salesforce

Salesforce for 製造は、Agentforceを活用しており、顧客、製品、資産のデータを統一されたバリューチェーン全体でシームレスに統合することで、顧客の業務を変革します。