営業チームのマネージャーを新たに任された方の中には、人材や資源などを効率的に管理するために、マネジメントとは何かを詳しく知りたい方が多いのではないでしょうか。

マネジメントとは、資源やリスク、時間などを管理し、組織の目標達成を効率的に目指すことを指します。「管理」と捉えられがちですが、評価や連携などさまざまな役割を求められるため、マネジメントとは何かを詳しく理解したうえで取り組むことが大切です。

本記事では、マネジメントの目的や種類、業務内容などを詳しく解説します。必要なスキルの向上方法やマネジメントに役立つツールにも触れているため、あわせて参考にしてください。

いまから始める営業支援システムSFAを決める前に知っておくべき

10の基礎知識

SFAの基礎知識を知りたいという方は、ぜひ本資料をダウンロードしていただき、今後のSFA導入計画にお役立てください。なぜSFAが必要なのかから、販売プロセスの見直し、SFAで実現すべき3大機能、定着化のための体制とステップに至るまで、専門家が解説します。

目次

マネジメントとは?

ビジネスシーンにおけるマネジメントとは、売上額や利益額などの目標を適切に設定し、予算や人材を効率的に活用することで目標の達成を目指すことを指します。

さまざまな人物がマネジメントの意味を定義していますが、アメリカの高名な経営学者であるピーター・ドラッカーは、著書『明日を支配するもの 21世紀のマネジメント革命』(1999年刊、ダイヤモンド社)の中で、マネジメントの定義を「組織に成果を上げさせるための道具、機能、機関がマネジメントである」と記しています。

適切なマネジメントを行えば、組織のパフォーマンス向上を期待できます。ビジネス環境の変化が激しい現代では、同じ手法ばかりを続けていては、売上などの目標を達成することや、成長を続けていくことが難しくなるでしょう。 そこで企業は、人材育成や業務効率化、生産性向上といったマネジメントを時代の状況に応じて続けていく必要があるのです。

マネジメントの父「ピーター・ドラッカー」が最初に提唱

ピーター・ドラッカー(1909~2005年)は、「マネジメントの父」ともいわれています。 1939年頃から、経営・経営者に関する書籍を書きはじめ、1954年に出版された『現代の経営』は、今でもマネジメントに関する代表作です。

『マネジメント』(1973年刊)の内容を初心者向けに一冊にまとめた『マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則』(2001年刊、ダイヤモンド社)は、マネジメントが果たすべき使命や役割、取り組むべき仕事、中長期的に考えないといけない戦略などを具体的に説明しており、マネジメントの入門書といえます。

また、ドラッカーの『マネジメント』を初心者にもわかりやすいように書いた解説本、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(岩崎夏海・著、2009年刊、ダイヤモンド社)がベストセラーを記録したことをご記憶のかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

目的と役割

マネジメントの目的は、組織の経営資源を効率的に運用し、目標に向かって成長させ続けていくことです。また、ドラッカーは、マネジメントの役割を次のように説明しています。(『マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則』より引用)

- 自らの組織に特有の使命を果たす

- 仕事を通じて働く人たちを生かす

- 自らが社会に与える影響を処理するとともに、社会の問題について貢献する

必要性

マネジメントは、組織の目標を達成するために欠かせない業務です。組織全体で目指す目標を把握したうえで、企業がもつ資産を適切に活用し、目標達成を実現するために、マネジメントが必要になります。

たとえば、人材の能力を最大限に引き出せる環境を整えたり、適切なタイミングでフォローしたりすることで、個々のパフォーマンスやスキルが高まり、組織の成長につながるでしょう。

また、企業の業績を追求するだけではなく、事業によって実現したい社会に向けて組織運営を管理するのもマネジメントが重要です。目指したい姿を実現するためにどのような取り組みが必要かを明確にし、組織や個人の動きを管理することで、社会貢献を果たせるでしょう。

リーダーシップとの違い

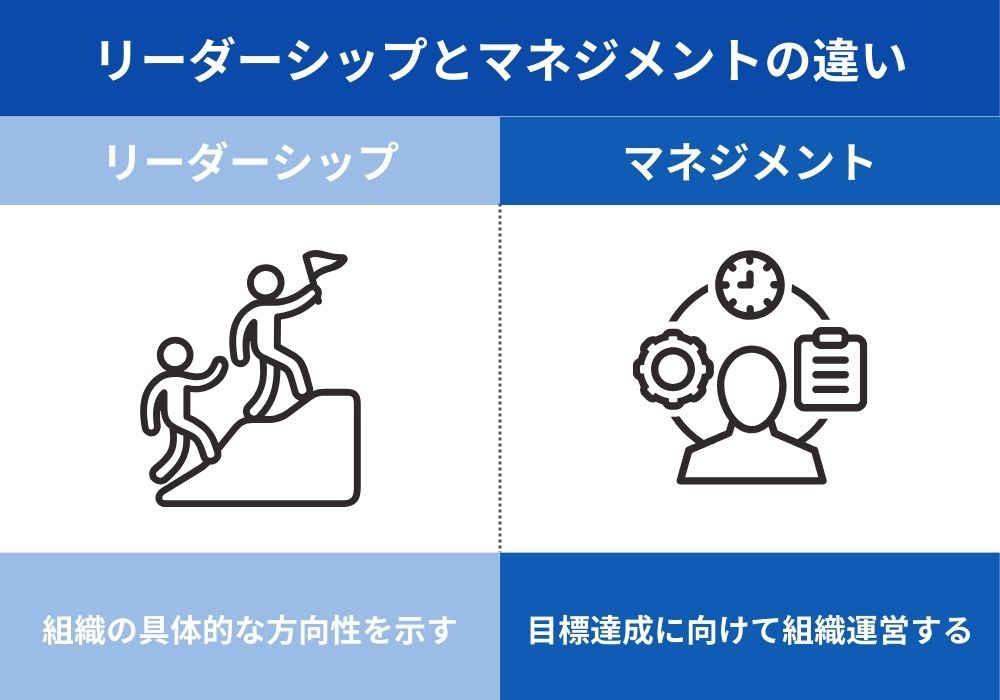

マネジメントは管理者層が担当し、組織のリーダー的人材が担う場合が多いため、リーダーシップと同じ意味と捉えられるケースがあります。

マネジメントとリーダーシップは異なる言葉であり、以下のような違いがあります。

| マネジメント | リーダーシップ | |

|---|---|---|

| 意味 | 目標達成に向けて組織運営する | 組織の具体的な方向性を示す |

マネジメントは、目標達成に向けて目標設定からチームづくり、人材育成まで組織運営に必要な実務を幅広く行います。一方で、リーダーシップは組織の方向性を示す役割であり、実務に対する言葉ではありません。

どちらかに絞るのではなく、違いを理解したうえで、両方の役割を果たす必要があります。マネジメントとして組織運営の実務を行いながら、先頭に立ってリーダーシップを発揮し、組織の目標達成に向けて引っ張っていく姿勢が求められるでしょう。

マネージャーとリーダーの違い

組織におけるマネージャーとリーダーは、一見似ているようで本質的に異なる役割を担っています。マネージャーの本質は、企業の経営資源を最適に配分し、組織全体の成果を最大化することにあります。具体的には、予算管理やスケジュール調整、適材適所の人員配置など、実務的な管理業務を通じて組織を効率的に運営するのが役割です。

対してリーダーは、組織の進むべき方向性を示し、メンバーの意欲を高めながら目標達成へと導く存在です。リーダーは必ずしも公式な役職を意味するわけではなく、むしろ組織を活性化させる行動指針を示す概念として捉えます。

現代の組織運営では、この二つの役割を厳密に区別するのではなく、状況に応じて柔軟に使い分けることが求められることも珍しくありません。ただし、より専門的なプロジェクト管理が必要な場合には、マネージャーとは別にチームリーダーを置くなど、役割を明確に分離する組織も存在します。

マネジメントの種類

マネジメントには、組織階層や業務領域など、対象とする階層・領域によって、さまざまな種類があります。ここからは、それぞれの種類を解説します。

- 組織階層ごとのマネジメント

- 業務領域ごとのマネジメント

組織階層ごとのマネジメント

組織のマネジメントは、属する階層によって3つに分けられます。

経営者層が行うトップマネジメント、中間管理職が属する管理者層が行うミドルマネジメント、チームリーダーのように現場で働くスタッフを統率する監督者層が行うロワーマネジメントがあります。

| マネジメント手法 | 内容 |

|---|---|

| トップマネジメント | 経営者層が行うマネジメント。 企業としての事業戦略や今後の方向性を検討するなど、企業全体の意思決定を行う。 |

| ミドルマネジメント | 管理者層が行うマネジメント。 経営者層の補佐と、現場監督者層との橋渡し的な役割を担う。 |

| ロワーマネジメント | 現場の監督者層が行うマネジメント。 現場で働くメンバーとじかに対峙し、チーム内の関係を円滑に保ちながら実務を行う。橋渡し的な役割を担う。 |

それぞれ詳しく解説します。

トップマネジメント

企業経営の舵取りを担うトップマネジメントは、会長や社長をはじめ、常務・専務・取締役・執行役員など、企業の経営層によって構成されています。トップマネジメントの責務は、企業全体の方向性を定め、重要な意思決定を行うことにあります。具体的には、中長期的な事業戦略の立案や、組織の基本方針・経営方針の策定などです。

現代のビジネス環境において、トップマネジメントには幅広い能力が求められます。業界に関する深い専門知識やマネジメントスキルは基本として、市場動向やビジネストレンドを見極める洞察力も必要不可欠です。デジタル化やグローバル化により経営環境が目まぐるしく変化するなか、自社の状況を的確に分析し、迅速かつ適切な経営判断を下す能力が重要といえます。

ミドルマネジメント

企業組織において、重要な結節点の役割を果たすのがミドルマネジメントです。部長・課長・係長といった中間管理職から、支店長や工場長、各部門のマネージャーまでが、このミドルマネジメント層に該当します。

ミドルマネジメントは、経営トップが描く経営ビジョンや方針を正確に理解し、それを現場レベルで実現可能な具体的な施策へと落とし込んでいきます。同時に、第一線で働く従業員の声や現場の課題を収集し、経営陣へと伝達する双方向の橋渡し役として活躍する存在です。ミドルマネジメントの効果的なマネジメントがあってこそ、経営戦略が確実に実行に移され、現場の実態が経営判断に適切に反映されます。

ローアーマネジメント

企業の最前線で実務を指揮するのが、ローアーマネジメントの役割です。主任やチーフ、現場リーダーなど、直接的に従業員と接する立場にある管理者たちが、この層を構成しています。

ローアーマネジメントの特徴は、理論と実践の融合点に位置する役割を担うことです。ミドルマネジメントから示される組織の方針や戦略を、日々の具体的な業務活動へと具現化していきます。チーム全体のパフォーマンスを高めるため、メンバー一人ひとりの状況を把握し、適切な業務配分や進捗管理を行うとともに、現場で発生するさまざまな課題に対して即座に対応が求められます。

業務領域ごとのマネジメント

業務領域ごとにも、マネジメントはいくつかの種類に分かれます。特に、メンタルヘルスに焦点をあてたマネジメントは、昨今の働き方改革の流れもあり、注目を浴びています。

組織運営、人材管理、メンタルヘルス領域、それぞれのマネジメントは次のとおりです。

組織運営に関するマネジメント

| マネジメント手法 | 内容 |

|---|---|

| チームマネジメント | チームの目標を達成するために行動計画を立案したり、それぞれの役割を持ったメンバーとコミュニケーションを図ったりしながら、チームをまとめ上げていくマネジメント手法。 |

| プロジェクトマネジメント | 目標を達成するため、期限が設けられているプロジェクトの運営計画を立てたり、管理したりしていくことで、プロジェクトを成功へと導くマネジメント手法。 |

| コンフリクトマネジメント | 組織内で発生するコンフリクト(意見や感情、利害の対立や葛藤)を解決し、組織の成長のために活用していくというマネジメント手法。 |

| チェンジマネジメント | 体制やシステムの刷新といった環境変化や、その変化に対する結果を従業員が受け入れやすいよう、体制を整えたりサポートしたりするマネジメント手法。 |

| ナレッジマネジメント | 属人的なスキルや知識、経験などを共有することで、組織の財産としてナレッジを共有化。「暗黙知」を「形式知」にすることで組織全体のパフォーマンスを高めるマネジメント手法。 |

人材管理に関するマネジメント

| マネジメント手法 | 内容 |

|---|---|

| タレントマネジメント | 秀でたスキルや個性を持った優秀な従業員を「タレント」と位置づけ、最適な人材の配置や育成をする。タレントをリーダー候補として育てるなどして、組織のパフォーマンスを高めていくマネジメント手法。 |

| ダイバーシティマネジメント | 国籍、性別、雇用形態など、属性が異なる人材同士がいっしょに働く多様性(ダイバーシティ)を活かしながら、企業文化や精度などを整備し強化していくマネジメント手法 |

| 行動科学マネジメント | 「行動分析学」(ある結果に到着するための行動を分析する学問)を取り入れ、従業員が目標達成につながる行動ができるようにするマネジメント手法。 |

| パフォーマンスマネジメント | 従業員ひとりひとりのスキルやモチベーションを引き出すマネジメント手法。マネージャーとチームメンバーがいっしょになって目標を設定し、達成を目指していくという特徴がある。 |

| モチベーションマネジメント | 成果を上げるためのモチベーション(動機づけ)を高めるために、従業員に行動を促すマネジメント手法。 |

メンタルヘルスに関するマネジメント

| マネジメント手法 | 内容 |

|---|---|

| アンガーマネジメント | 「怒り」の原因を把握し、怒りを適切にコントロールすることで、信頼関係を深めたり問題解決につなげるマネジメント手法。 |

| ストレスマネジメント | 仕事上におけるストレスをコントロール。 それにより、従業員の仕事の効率やパフォーマンスを高めるマネジメント手法。 |

| メンタルヘルスマネジメント | 心の不調で休職や離職をする従業員が増えていることを背景に出てきたマネジメント手法。職場における「メンタルヘルス対策」を進め、心の健康管理を行うことで従業員のパフォーマンスを下げないようにしていく。 |

マネジメントの8つの業務内容

ドラッカーは、マネジメントを担うマネージャーの基本的な仕事には、「目標設定」「チームづくり」「動機づけとコミュニケーション」「評価」「人材育成」の5つがあるといっています。

そのほかにも、重要な役割がいくつかあり、主な業務内容は以下の通りです。

- 目標設定

- チームづくり

- 業務管理・人材管理

- 動機づけとコミュニケーション

- 人材育成

- 評価

- 他部署・部門との連携

- 会議や打ち合わせの運営

マネージャーに求められる仕事を理解し、適切なマネジメントを実施しましょう。

目標設定

部下やチームのゴールを決める目標設定は、マネージャーの仕事です。チームメンバー全員がきちんと理解できるよう、目標を明確に定めることが重要です。

マネージャーには、経営戦略から導き出されるビジョンと方向性を正確に理解し、それをチームや個人の具体的な目標へと落とし込む重要な役割があります。チーム全体で共通の目的意識をもち、それを具体的な行動目標として設定することで、メンバー一人ひとりが自身の役割と責任を明確に認識できるようになります。

実践においては、組織の文化や従業員の特性を十分に考慮することが大切です。目標管理シートや売上管理シートなどのツールを効果的に活用しながら、全員が理解し、達成に向けて取り組める具体的な目標を設定していくことが求められます。このプロセスを通じて、組織全体の方向性と個々の活動が有機的に結びつき、より高いパフォーマンスの実現が可能となります。

チームづくり

組織では、目的ごとにチームが編成されますが、チーム編成もマネージャーの役割です。

必要な業務を把握し、分析・整理を行い、行うべき具体的な作業に照らし合わせながら、チームを編成します。

効果的なチームビルディングには、いくつかの核となる要素があります。まず、チームに対して明確で達成可能な目標を設定することです。また、プロジェクトの特性を考慮しながら、適材適所の人材配置を行い、最適なチーム構成を実現することも重要です。メンバー間の信頼関係を育むサポートも欠かせません。

このようなプロセスを通じて構築された良好なチーム環境では、メンバー同士が互いに刺激し合い、自発的な成長が促進されます。さらに、強固な信頼関係は従業員のエンゲージメントを高め、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。

組織づくりの基本や従業員との関係づくりは以下の記事で解説しているため、あわせて参考にしてください。

【関連コンテンツ】

成長する組織づくりの基礎と従業員のエンゲージを高めるための実践法

業務管理・人材管理

目標達成に向けて組織や人材が適切に動いているかを確認するために、業務管理や人材管理に力を入れましょう。

業務の内容を把握するのはもちろん、メンバーへの業務の振り分けや進捗の確認などを行います。必要に応じて、業務改善を図り、方向転換や効率化などを進めるのも大切な業務です。

また、組織を支える人材に対するアプローチも求められます。個人の性格や能力にあった配置を考えたり、進捗にあわせてフォローしたりするなど、人材のパフォーマンスを高めるのが重要な仕事です。

動機づけとコミュニケーション

部下やチームメンバーが前向きに仕事に取り組めるように、モチベーションを引き出すことも、マネージャーの大切な仕事です。コミュニケーションを適切にとりながら、仕事をしやすい環境となるように努めます。

モチベーションは仕事のスピードや効率、成果に影響します。モチベーションを上げるためには、部下に業務の必要性や目標達成後の効果を理解してもらい、動機付けをすることが大切です。

【関連コンテンツ】

社内コミュニケーションとは?重要性やアイデア、成功事例などを解説

人材育成

人材育成も、マネージャーの大きな仕事のひとつです。人材育成は、組織全体のパフォーマンスに大きな影響を与えます。

最大限の効果を発揮できるような人材を育成するためには、チームメンバーに適材適所の仕事を与えたり、メンバーのスキルアップをサポートしたりする必要があります。

人材育成の重要性や手法は以下の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてください。

【具体例付き】人材育成とは?大切なことから手法まで

評価

評価とは、設定した目標に対する達成度や組織への貢献度を測る重要な管理プロセスです。マネージャーは、公平かつ客観的な評価を通じて、メンバーの成長を促し、組織のパフォーマンスを向上させる責任を担っています。

効果的な評価システムには、明確な評価基準と透明性の高いプロセスが不可欠です。定量的な成果指標だけでなく、チームへの貢献度や職務遂行能力、将来性なども含めた多面的な評価を行うことで、より正確な人材評価が可能となります。

また、評価する際には、評価結果にもとづくフィードバックも大切です。定期的な面談を通じて、成果を認め改善点を建設的に伝えることで、メンバーの成長意欲を高められるでしょう。

他部署・部門との連携

マネジメント層には、組織の代表として他部署・部門と連携する役割があります。

組織全体で取り組むことが企業の成果につながるため、スムーズに関係部署をつなげることが大切です。

たとえば、営業部門とマーケティング部門の連携を実現すれば、顧客の獲得やアプローチをスムーズに行いやすくなります。部門間の役割を補完できるように、積極的に連携を進めましょう。

会議や打ち合わせの運営

会議や打ち合わせを円滑に進めることも、マネージャーの大切な業務です。

スムーズに進行することをファシリテーションといい、進行次第で多様な意見を引き出したり、成果につながる結論を出したりできます。

会議や打ち合わせの成果は、マネージャーの技術で大きく変わる部分です。ファシリテーションスキルを高め、生産的な意見交換を実現しましょう。

マネジメントに必要な7つのスキル

マネジメントを遂行するマネージャーには、組織を管理するにあたって必要なスキルがあります。 マネジメント職であるマネージャーの業務スキルと、一担当者が持つ業務スキルでは、求められるものが異なるのです。

マネージャーに求められる代表的なスキルを7つ紹介します。

- 判断力・分析力

- 決断力・意志決定力

- 部下の能力を把握し、さらに引き出すスキル

- 管理スキル

- 経営に関する知識

- ファシリテーション力

- リスク管理能力

管理層に備わっているスキル・不足しているスキルを明らかにし、マネジメント力の向上に取り組みましょう。

判断力・分析力

マネージャーには、的確な判断力や分析力が求められます。

マネージャーの判断がぶれた場合、結果が出ないばかりではなく、部下やチームメンバーが不信感を抱きます。

結果が出る判断をするためには、ひとつの事柄や出来事にとらわれず、客観的かつ広い視点を持って現状を分析していくスキルが必要です。

決断力・意志決定力

マネージャーは組織運営を管理するだけではなく、意思決定を下す場面が多いため、決断力が求められます。

決断力とは、決断のスピードだけではなく、根拠と責任が必要です。決断に納得感があり、意思決定に自ら責任をもってはじめて、メンバーの信頼を得られます。

メンバーが意思決定の根拠を理解し、全力で取り組めるように、明確かつ責任ある決断を下せるマネージャーを目指しましょう。

部下の能力を把握し、さらに引き出すスキル

部下がどのような能力・スキルをもち、現在の状態を把握することも必要です。

そのためには、部下の性格や行動パターン、長所・短所などの個性を理解しておく必要があります。

さらに、その能力や長所が最大限に発揮されるような環境を作り上げるのもマネージャーの役目です。相手の立場も考慮しながらコミュニケーションをとり、適切な目標を設定したり、時には励ましたりすることで、部下のモチベーションを上げていきます。

管理スキル

マネジメントとは、部下やメンバーに指示をした後に、ただ叱咤激励することだけではありません。

現状を把握しながら目標を設定し、目標達成までの計画を立て、計画の進捗状況を管理・フォローするまでがマネージャーに必要なスキルだといえます。

とくに重要なのは、組織全体のリソースを効果的に配分し、各メンバーの強みを活かした役割分担を行うことです。予算や時間といった制約条件のなかで、最適な判断を下し、必要に応じて計画の修正や軌道修正を行う柔軟性も求められます。

また、リスク管理の観点から、潜在的な問題を予測し、予防策を講じる能力も不可欠です。日々の業務における問題点や課題を早期に発見し、適切な解決策を講じることで、組織全体の生産性と効率性を高めることも管理スキルの重要な要素といえます。

経営に関する知識

マネージャーには、経営に関する知識も必要です。経営の知識を利用して課題を認識し、実際のマネジメントに活かすことで、効率の良いマネジメントを実現できます。

具体的には、マネージャーには財務諸表の分析や収支管理、リスク分析など、経営の基本指標を理解し、実践的に活用する能力が求められます。さらに、変化の激しい経営環境において、市場動向や競合他社の動きを的確に把握し、自部門の戦略に反映させる洞察力も必要です。

また、コンプライアンスや労務管理に関する法的知識、業界特有の規制や基準についても深い理解が求められます。これは、コンプライアンス違反や労務問題などのリスクを未然に防ぎ、健全な組織運営を実現するために欠かせません。

このような経営知識を総合的に活用することで、より質の高い意思決定が可能となり、部門の効率的な運営と組織全体の持続的な成長に貢献できます。

【関連コンテンツ】

経営戦略の策定に活用できるフレームワーク12選|活用目的と注意点を解説

ファシリテーション力

メンバーの意見を組織運営に取り入れたり、多様な意見から結論を導き出したりするためには、ファシリテーション力が必要です。

会議や打ち合わせでは、思うように意見が出なかったり、複数の意見がぶつかりあったりするケースがあります。誰でも発言できる雰囲気をつくったり、異なる意見の共通点を見出したりする能力は、会議を有意義な意見交流の場にするために欠かせません。

ファシリテーションスキルは、日々のコミュニケーションにも役立ちます。メンバーはもちろん、営業先や既存クライアントとのやり取りも生かされ、円滑なやり取りを進められるでしょう。

リスク管理能力

組織が掲げる目標を達成する過程では、スムーズに進むことは少なく、さまざまなトラブルが起きます。

マネージャーには、トラブルに対応する責任があるとともに、リスクを未然に防ぐ管理能力が必要です。

組織運営でどのようなリスクを考えられるか想定したうえで、適切な対策を事前に講じる姿勢が求められます。

たとえば、企業での印象的な出来事は近年拡散されやすいため、コンプライアンス教育はリスク回避に効果的です。

また、予期せぬトラブルに迅速な対応ができる能力も必要です。すばやく状況を把握し、適切な対策を推進できる力があれば、トラブルによる影響を最小限に抑えられるでしょう。

マネジメントの主な手法

マネジメントを実施する主な手法は、以下の4つです。

- 説明型マネジメント

- 説得型マネジメント

- 参加型マネジメント

- 委託型マネジメント

各手法でメンバーへの接し方や管理方法が異なるため、自社の風土にあわせた方法を検討しましょう。

説明型マネジメント

説明型マネジメントとは、メンバーに対して具体的な指示を出し、指示に対する進捗を管理する手法です。

マネジメント側で目標の設定や課題解決に向けた取り組みの計画などを実施するため、メンバーを管理しやすくなります。

業務全般をマネジメント側が決定するため、スキルがまだ身についていない新しいメンバーが多い組織との相性がよいです。メンバーのスキルが高い場合には、説明型マネジメントによって柔軟な動きを期待できないため、成果を期待しにくいでしょう。

説得型マネジメント

説得型マネジメントは、メンバーへの指示や進捗確認を行いながら、協力して意思決定を行う手法です。

メンバーからの意見を取り入れるため、人材との関係を構築したり、モチベーションを高めたりする効果を期待できます。

メンバーの声を引き出す機会が多いため、ある程度のスキルをもち、自ら判断できるメンバーが多い組織で採用されやすいのが特徴です。

参加型マネジメント

参加型マネジメントは、マネジメント側が組織の取り組みに参加し、積極的にかかわりながら目標達成を目指す手法です。

メンバーに対する具体的な指示を最小限にとどめ、課題解決に向けた動きやメンバーへのフォローを行います。

マネージャーやメンバーそれぞれが主体的に取り組むため、一定のスキルや知識が必要です。複雑な作業では意思統一が難しいため、方向性を定めやすい業務のマネジメントに向いています。

委託型マネジメント

委託型マネジメントは、意思決定をメンバーに任せ、マネジメント層は進捗管理に徹する手法です。

メンバーのモチベーションや力量が求められるため、業務への理解度や主体性に優れたメンバーが多い組織に向いています。

メンバーの責任で業務を実行する場面が多いため、信頼関係の構築も重要です。他の手法を実施しながら、メンバーの育成に取り組み、スキルや信頼が高まった段階での委託型マネジメントへの移行を検討するでしょう。

マネジメントスキルを向上する3つの方法

判断力や決断力などのマネジメントスキルを向上するためには、3つの方法があります。

- マネジメントや経営について理解を深める

- 経営陣やメンバーと積極的にコミュニケーションをとる

- 日頃からすばやい意思決定を心がける

知識の習得やメンバーとのかかわり方などの改善を図り、マネジメントスキルのレベルアップに取り組みましょう。

マネジメントや経営について理解を深める

効果的なマネジメントを実施できるようになるには、マネジメントや経営について深く理解する必要があります。

研修や資格取得などを通してマネジメントや経営への理解を深めたうえで、自社の状況やメンバーに当てはめ、実践経験を積みましょう。

マネジメントに求められる役割や機能は、社会の変化によって頻繁に移り変わっています。今日のマネジメントが明日には通用しなくなることも考えられるため、常に新しいマネジメント手法を学び続けましょう。

経営陣やメンバーと積極的にコミュニケーションをとる

マネージャーは、経営陣やメンバー、取引先などさまざまな立場の人とかかわるため、日々のやり取りでコミュニケーションスキルを磨く必要があります。

経営陣とのコミュニケーションは、経営陣の考えやビジョンを取り入れるために欠かせません。組織の目標に落とし込むことで、経営陣と現場とのズレを修正できます。

メンバーとのコミュニケーションは、人材育成やチームづくりなどさまざまな場面に役立ちます。一人ひとりの能力を見極めたり、関係性を構築したりすることで、メンバーのパフォーマンスを最大限に発揮できる力が養われるでしょう。

日頃からすばやい意思決定を心がける

マネージャーに求められる決断力を磨くためには、日頃から迅速な意思決定を心がけましょう。

質問に対してなるべく早く答える、注文するメニューをすばやく決めるなど、日々の決断が意思決定力のレベルアップにつながります。

決断への信頼を得るためには根拠も求められるため、意思決定のスピードとあわせて理由をすばやく考えるトレーニングも行いましょう。

課題が現れたときにマネジメントに求められる視点

業務で問題が発生したときによくありがちなのは、「犯人探し」や「責任追及」を行うことです。しかし、マネージャーに求められるのは、「誰が悪かったのか」を追及することではありません。

マネージャーは、「何が問題だったか」という視点に徹する必要があります。問題が起こった原因を追究し、「今後同じような問題を発生させないためには、どのようにすればいいのか」といった対策を立てていくことが大切です。

あくまでも問題のみを考え、問題を起こしてしまった人を責めることがないようにしなければいけません。問題の原因だけにフォーカスすれば、今後はその問題が生じない対策を講じられ、問題を起こした従業員のモチベーションを下げずに済むようになります。

問題の原因を徹底的に調べ、再発を防止するためには、問題の発生原因とその経緯を記録しておく必要があります。そのためには、次にご紹介するようなツールの導入が役立つでしょう。

マネジメントにSFAツールを活用する3つのメリット

ツールを活用することにより、効率的で効果的なマネジメントを実施できるようになります。たとえば、SFA(営業支援システム)を導入すれば、営業マネージャーは、次のようなメリットを享受できます。

- 営業活動の見える化

- 営業情報の共有化

- 正確なレポート作成が簡単に

SFAツールを利用するメリットを正しく理解し、マネジメントにツールを活用しましょう。

営業活動の見える化

「今、アプローチしている顧客は、どのくらいの予算を持っているのか」「必要な営業活動を担当者は適切に実施しているのか」「進行中の案件は今どのような状況にあるのか」「イレギュラーな商談を行っていないか」といった内容を認識することで、チームの現状把握や営業プロセスの改善が行いやすくなります。

また、部下やチームメンバーに対して、マネージャーとして的確なアドバイスや適切な評価がしやすくなるのもSFAを利用するメリットです。

とくに重要なのは、営業活動のKPIをリアルタイムでモニタリングできる点です。商談の進捗状況や成約率、顧客接触頻度などの重要指標を常時監視することで、目標値との乖離を早期に発見し、迅速な対策を講じることが可能となります。

さらに、近年のSFAツールではAI分析機能も充実しており、過去のデータにもとづく成約確度の予測や、顧客ごとの最適なアプローチタイミングの提案なども可能です。これにより、従来の経験や勘に頼った営業管理から、データにもとづいたより戦略的な営業マネジメントへの転換を図ることができます。このような科学的アプローチにより、営業活動の質の向上と効率化を同時に実現可能です。

営業情報の共有化

SFAの導入により、これまで属人化されていた営業情報や営業ノウハウは、日々蓄積されます。これらの情報は共有され、営業担当者なら誰でも参照できるようになります。過去の成功事例を参考にすれば、効果的なアプローチを期待できるでしょう。

また、営業担当者が異動するときや、退職するときに、顧客情報・商談情報の引き継ぎは大切です。その点、SFAを導入していれば、顧客情報が共有されるため、スムーズな引き継ぎを実現できます。

顧客との商談履歴や決定事項、価格交渉の経緯などの詳細な情報が時系列で記録され、チーム全体で共有できます。これにより、担当者の突発的な不在時でも、他のメンバーが経緯を理解し、適切な対応を取ることが可能です。また、業界特有の商習慣や商談における注意点なども、ナレッジベースとして体系的に蓄積・活用できるため、新人教育の効率化にも大きく貢献するでしょう。

正確なレポート作成が簡単に

今後の方針や戦略を練るために必要なレポートは、正確な数字をもとに作成する必要があります。とはいえ、多くの営業担当者を抱えていれば、集計までにかなりの労力と時間がかかります。

その点、SFAならば、数値データを簡単に集計・分析でき、見やすい形に整えて出力できるため、営業会議で必要になる報告資料もすぐに作成できます。

有用なのは、商談のステージ別分析や顧客セグメント別の売上予測、受注確度による案件分類など、多角的な分析が自動で行える点です。これにより、過去のトレンドや現在の進捗状況を踏まえた、より精度の高い売上予測が可能となり、効果的な営業戦略の立案にも役立ちます。

さらに、SFAの高度なデータ可視化機能を活用することで、複雑な数値データもグラフやチャートを用いて直感的に理解しやすい形式で表現できます。これにより、経営層への報告資料も説得力のある形で作成でき、意思決定の迅速化にも貢献するでしょう。また、定期的なレポート作成を自動化することで、マネージャーは戦略立案やチーム管理により多くの時間を割くことができ、営業部門全体の生産性向上にもつながります。

【関連コンテンツ】

SFAとは?CRM・MAとの違いや効率的な営業活動のための活用方法を解説

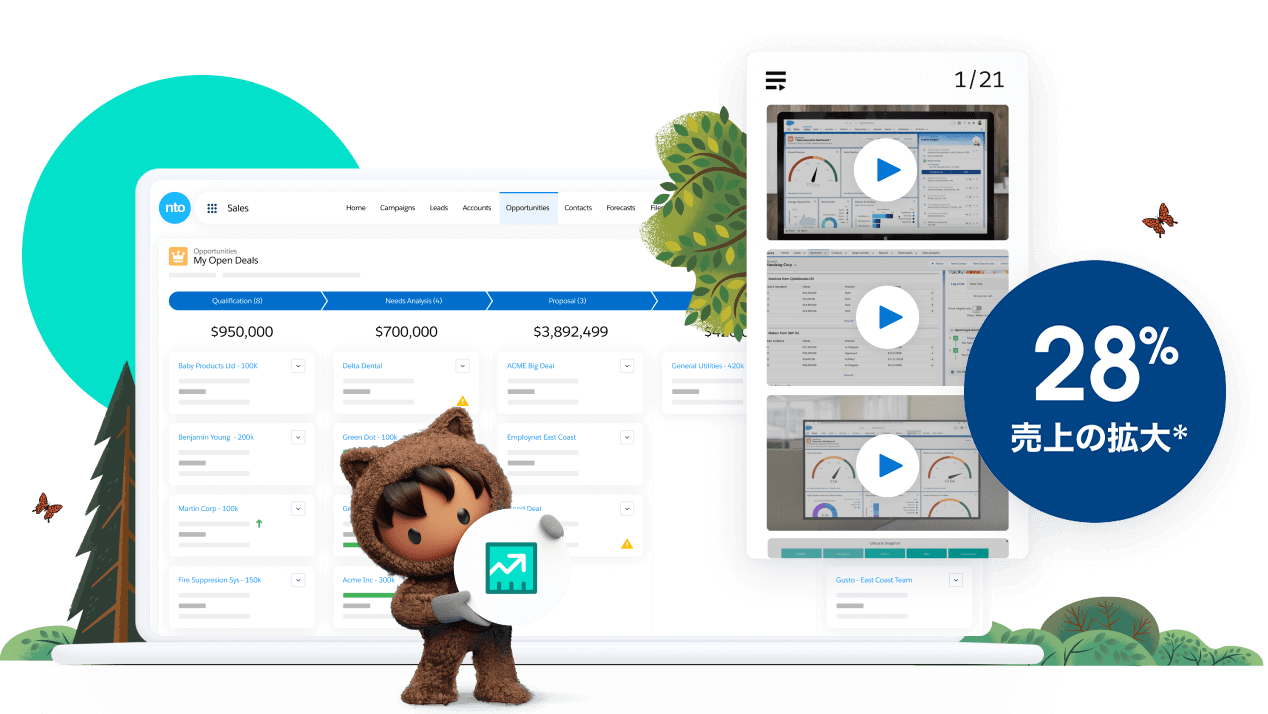

マネジメントを効率化するツール「Sales Cloud」とは

効率的かつ正確なマネジメントを実施するためには、業務の進捗やメンバーの動きなどさまざまなデータを管理する必要があります。

営業にかかわるデータを一元管理し、効率的なマネジメントを実践するためには、SFA「Sales Cloud」がおすすめです。

「Sales Cloud」では、見込み顧客とのコミュニケーションや取引先との商談などを一元管理できます。複雑な営業プロセスの自動化によるタスク管理、リアルタイムの売上予測機能なども利用可能です。

モバイルアプリにも対応し、外出先での案件状況の更新や分析情報の取得などもできます。「Sales Cloud」の詳しい特徴や製品デモ動画などを確認したい方は、以下のフォームから気軽にお問い合わせください。

▶ 2分でわかるSales Cloud デモ動画はこちらから

▶ Sales Cloud 30日間無料トライアルの申し込みはこちらから

企業を成長へ導くSales Cloudの活用方法をご紹介

世界シェアNo.1のCRMプラットフォームSales Cloudを活用することで時間や場所にとらわれず、売上げの最大化と新しい働き方を実現します。

SalesforceのAIエージェント「Agentforce」がマネジメント業務をサポート

SalesforceのAIエージェント「Agentforce」は、営業マネジメントを革新します。AIが商談データを分析し、精度の高い売上予測を提供。パイプラインのリスクを早期に特定し、データに基づいた意思決定を支援します。また、商談内容の分析から個々の営業担当者への具体的なコーチングポイントを提示。活動記録の自動化でチームの生産性を向上させ、マネージャーがより戦略的な業務に集中できる環境を実現します。

【関連コンテンツ】

「Agentforce(エージェントフォース)」とは? スペシャリストに聞く13の質問

マネジメントを理解して強いチーム作りを目指そう

マネジメントは目標を達成するために組織を運営する役割をもち、チームづくりや人材管理など幅広い業務を担います。

マネジメントが機能すれば、業績の向上はもちろん、メンバーのモチベーション向上やスキルアップにつながり、組織の成長を実現できます。

マネジメントを推進するマネージャーには、役割・業務の理解や求められるスキルの習得が必要です。SFAツールの活用でマネジメントをさらに活性化できるため、ぜひツールの導入も検討してください。

関連資料:いまから始める営業支援システム SFAを決める前に知っておくべき10の基礎知識

デジタルトランスフォーメーション(DX)を実現する組織の作り方

顧客が企業へ向ける期待は高まり続けています。「製品」ではなく、優れた「顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)」を求める顧客に応えるためには、デジタルトランスフォーメーションは欠かせません。